Warrax

Понять СССР - 102: Начинал СССР отнюдь не с нуля, а с царской России!

Начинал СССР отнюдь не с нуля, в царской России была уже и разветвлённая сеть железных дорог, и огромные верфи, и развитое машиностроение. Вот только самые крупные проекты, построенные только при Николае II, который, опять-таки, тоже начинал не на пустом месте:

http://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Николай_II,_1894-1906)

http://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Николай_II,_1906-1917)

Собственно, достаточно почитать советские книжки, чтобы сложить два плюс два.

1. Революцию делали рабочие, которые работали на заводах.

2. Рабочих было много.

3. Заводов, следовательно, тоже было много.

Последний силлологизм я разбирать не буду.

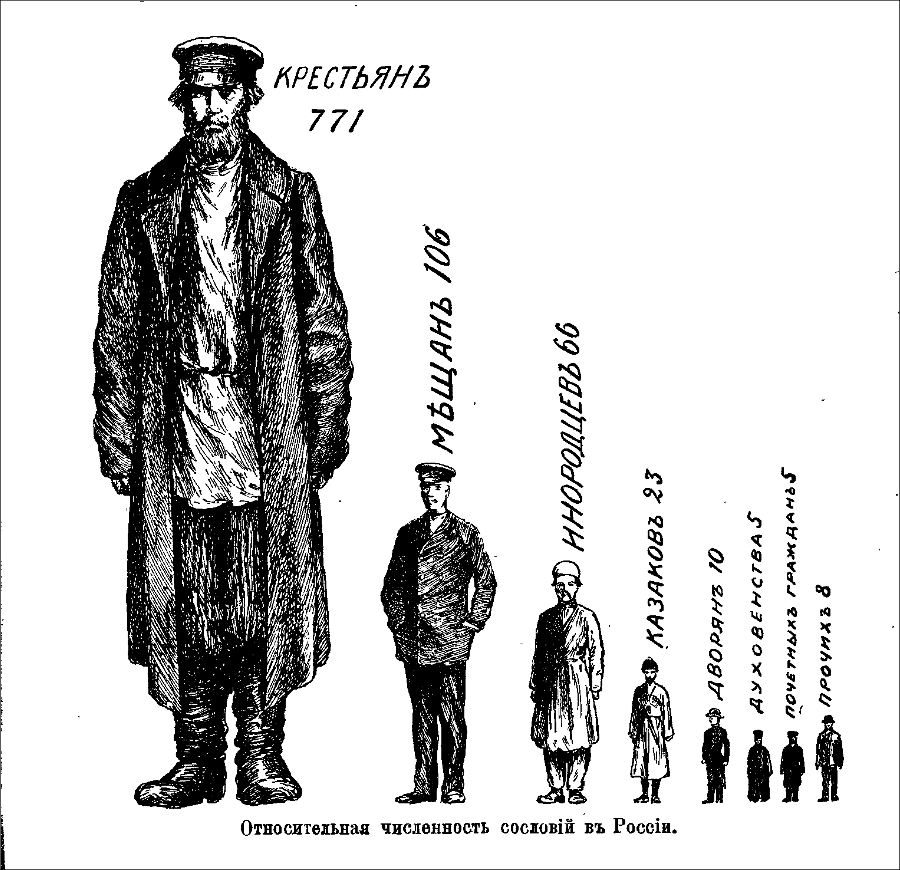

А далее классика: если факты противоречат теории, тем хуже для фактов. Вспоминаем известную иллюстрацию из книги а Н.А. Рубакина «Россия в цифрах. Страна. Народ. Сословия. Классы» (1912 г.):

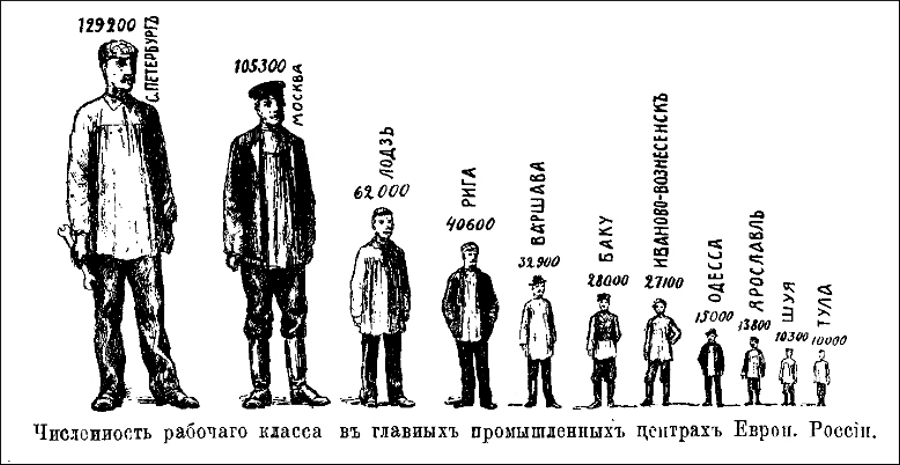

Как видите, рабочие даже не выделены. По разным оценкам их насчитывали от 4-5%, если говорить именно о промышленности, и до 15-18%, если учитывать сезонных и членов семей. Наглядно:

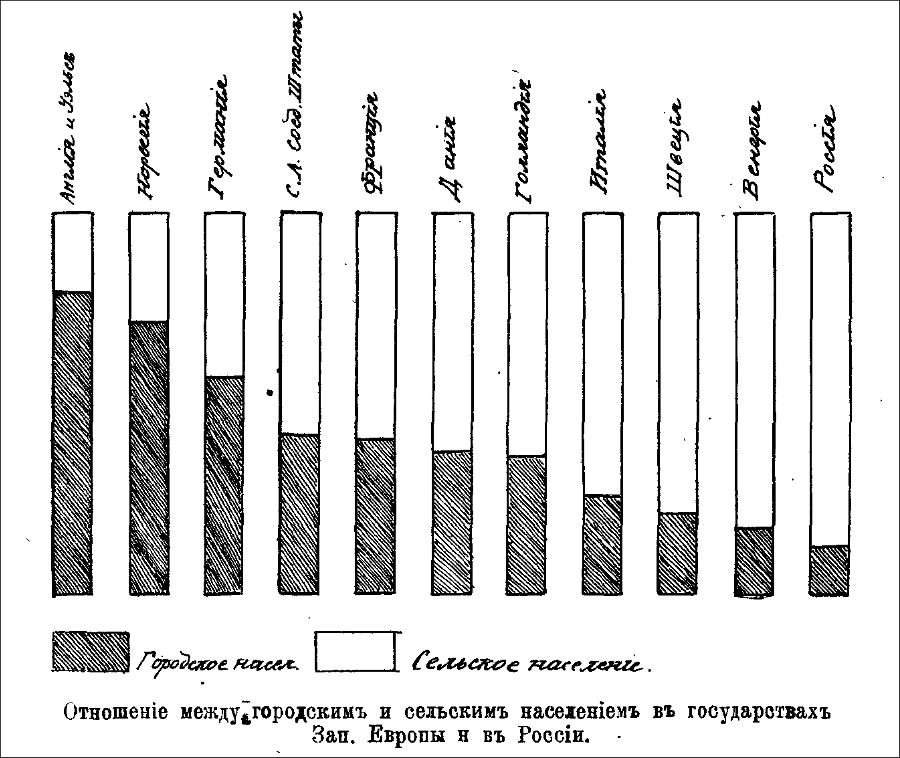

Факт: царская Россия была глубоко аграрной страной, и без социализма и индустриализации ей были бы кранты, стала бы колонией в прямом виде. Вот ещё наглядно:

Далее цитирую:

Модно на полном серьёзе говорить о российском экономическом чуде начала XX века. Экономист Кричевский, например, писатель Кожинов и многие другие. Окунаемся в Википедию - источник знаний для множества простых людей и политиков. Она пишет:

"...страна выходит на 4–5 места в мире по абсолютным размерам добычи железной руды, выплавке угля и стали."

Давайте проверим.

Открываем "Россия 1913 год.Статистико-документальный справочник" Института Российской истории РАН от 1995 года. Там есть таблица "Производство чугуна и стали на душу населения в России и некоторых странах Запада в 1909—1913 гг. (в пудах)" Из девяти упомянутых там стран Россия находится на безоговорочном 9-м месте, отставая от первого в 15-17 раз, от 8-го - больше чем в два с половиной раза. И так далее.

Прошу ознакомиться. Пройдёмся по "чугуну и стали", промышленности в целом, сельскому хозяйству и скотоводству.

Производство чугуна и стали на душу населения в России и некоторых странах Запада в 1909—1913 гг. (в пудах)

Страна |

Чугун |

Сталь |

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1909 |

1910 |

1911 |

1912 |

1913 |

1909 |

1910 |

1911 |

1912 |

1913 |

||

| Россия | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | |

| Австро-Венгрия | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 3,3 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | — | |

| Германия | 12,4 | 14,0 | 14,2 | 16,4 | 17,5 | 11,6 | 12,9 | 14,0 | 15,9 | — | |

| Франция | 5,6 | 6,3 | 6,8 | 7,5 | 8,2 | 4,7 | 5,4 | 5,7 | 6,3 | — | |

| Соединенное Королевство | 13,6 | 14,1 | 13,3 | 13,2 | 14,2 | 8,2 | 8,9 | 8,9 | 9,1 | — | |

| Бельгия | 13,6 | 14,9 | 17,2 | 18,2 | 20,0 | 11,4 | 12,0 | 12,6 | 15,9 | — | |

| Швеция | 5,0 | 6,7 | 7,0 | ,7,7 | 7,3 | 3,5 | 5,2 | 5,0 | 5,6 | — | |

| США | 17,6 | 18,3 | 15,7 | 19,1 | 19,8 | 16,4 | 17,6 | 15,7 | 20,0 | — | |

| Канада | 6,2 | 6,7 | 7,2 | — | — | 7,0 | 7,4 | 7,6 | — | — | |

Источник: Статистический ежегодник на 1914 год. Под ред. В. И. Шараго. Спб., 1914. С.817.

Россия далеко на последнем месте. От США отставание в15-17 раз, от предпоследней Австро-Венгрии в 2,5 раз.

Доли России, США, Великобритании, Германии и Франции в мировом промышленном производстве (в %)

| Страны | 1881—1885 гг. | 1896—1900 гг. | 1913 г. |

|---|---|---|---|

| Россия | 3,4 | 5,0 | 5,3 |

| США | 28,6 | 30,1 | 35,8 |

| Великобритания | 26,6 | 19,5 | 14,0 |

| Германия | 13,9 | 16,6 | 15,7 |

| Франция | 8,6 | 7,1 | 6,4 |

Источник: Folke H. Industrialization and Foreign Trade. Geneva, 1945. H. 13; Rather S., Soltow J.H., Sylla R. The Evolution of the American Economy. New York, 1979. Р. 385.

Очевидно, доля весьма скромная, при этом американцы прибавили свой вес на величину бОльшую, чем вся экономика Российской Империи. Пойдём далее, по зерновым.

Посмотрим на оснащённость сельского хозяйства тогдашним "хай-тэком". Обратим внимание на малую оснащённость "лугов" сеялками, молотилками, веялками и пр.

Сельскохозяйственные машины в России в 1910 г. в относительных числах

| Лугов на одну сенокосилку | Пахотной земли (дес.) | Хозяйств на одно орудие | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| на одну сеялку | на одну жатку | на одну молотилку | на одну веялку | на одну сеялку | на одну жатку | на одну молотилку | на одну веялку | на одну сенокосилку | ||

| Европейская Россия | 244 | 432 | 160 | 203 | 51 | 67 | 25 | 32 | 8 | 183 |

| Кавказ | 38 | 216 | 73 | 182 | 56 | 27 | 9 | 23 | 7 | 32 |

| Сибирь | 145 | 4385 | 230 | 287 | 140 | 362 | 19 | 24 | 12 | 24 |

| Средняя Азия | 347 | 3159 | 361 | 369 | 596 | 459 | 52 | 54 | 87 | 114 |

| Польша | 325 | 651 | 653 | 58 | 35 | 79 | 79 | 11 | 7 | 446 |

| По империи | 177 | 479 | 159 | 197 | 58 | 70 | 25 | 29 | 8 | 104 |

Источник: Сельскохозяйственные машины и орудия в Европейской и Азиатской России в 1910 г. СПб., 1913. С. 30-35. Исправлены ошибки, допущенные в источнике в расчете пахотной земли на сеялку и жатки и числа хозяйств, приходящихся на одно из указанных орудий по Польше (А. М. Анфимов).

Вывод простой: разговоры о "российском экономическом чуде" являются плодом некомпетентности заявляющих об этом, либо намеренной дезинформацией для создания ложного общественного мнения об уровне развития Российской Империи, чтобы создать ложное ощущение необусловленности событий 1917 года ничем, кроме как заговором неких "тёмных сил".

Пожалуй, одним из самых веских критических доводов по отношению к нашей дореволюционной истории, это почти полное отсутствие и неразвитие промышленности группы А (производство средств производства). В этом та самая пропасть между Россией и западными странами из числа топовых, которая поставила нас на грань выживания в XX веке. Промышленная революция, по нескромным данным, началась "у них" на почти век раньше. И определила дальнейший тяжелый ход конкуренции, в СССР, где форс-мажор индустриализации нельзя было растянуть на несколько десятков лет или переложить часть расхода на колонии.

Продолжая тему экономического могущества Российской Империи - которую, по господствующему мнению, "подбили" на взлёте - рассмотрим финансово-экономический потенциал и государственный долг России в начале ХХ века.

Начнём с долга.

"Государственный долг Российской Империи к началу 1917 г. составлял 33 млрд. руб., к концу — 60 млрд. Каждый год требовалось платить более 3 млрд. руб. по процентам.

Эти цифры взяты из доклада В. П. Милютина. Они присутствуют и в докладе директора департамента Государственного казначейства Дементьева, опубликованном 10 лет спустя. В нем приведена динамика русского государственного долга "с причислением к государственным долгам также и краткосрочных обязательств, замена которых долгосрочными займами — лишь вопрос времени".

Долг составил (на 1 января):

- 1914 г.—8,8 млрд. руб.,

- 1915 г.—10,5 млрд.,

- 1916 г.—18,9.

- 1917 г.—33,6,

- а к 1 июля 1917 г. достиг уже 43,9 млрд. руб.

Ожидалось, что к началу 1918 г. он поднимется до 60 млрд. руб.

Всеразличные булкохрустные агитки о стремительном росте царской промышленности основаны на подтасовке: вместо абсолютных данных показываются относительные. Типа было х, а стало 2х или даже 3х. Вот только если х = 5, а в других странах х=100...

Наукоёмких предприятий в цврской России по сути не было. Поэтому аэропланы делали, а двигатели до самой ВОВ закупали.

Кроме того, важно не только "что было", но и "кому принадлежало". Булкохрусты "забывают", что акции промышленных предприятий (и не только) принадлежали большей частью иностранцам. Ссылки для ликбеза:

- Экономическая политика Российской Империи — погружение в бездну — А. Айдунбеков, М.Соркин

- Россия, которую они потеряли (pdf) — skaramanga_1970

- «Хозяева» против «наемников» (русско-немецкое противостояние в императорской России) — С. Сергеев

- Положение рабочего класса в России (djvu) — К.А. Пажитнов (1908)

- Не доедим, но вывезем

- Царствование императора Николая II в цифрах и фактах — А. Анфимов

- "Экономическая мощь" Российской Империи к 1914 году — О. Вещий

- Животноводство в РИ — j-mcnulty

- О потреблении мяса в РИ — Bod Mich

- Бу-гор-чат-ка (о здоровье призывников РИ) — j-mcnulty

- Медицина Российской Империи — j-mcnulty

- Дворяне Российской Империи — как промотать 3,5 миллиона рублей в первой половине XIX века — j-mcnulty

- Русская армия при Николае II — bodmich

В начале царствования Николая II иностранцы контролировали 20–30 % капитала в России, в 1913 г. уже 60–70 %, а к сентябрю 1917 г. — 90–95 %. Российская империя, с одной стороны, увязла в долгах как в шелках перед Европой, с другой, она, пустив "козла в огород", стала терять контроль над своей экономикой и внешней политикой.

Данные из работы А.Н.Зака "Немцы и немецкий капитал в русской промышленности" (СПБ, 1914).

Сумма акционерных капиталов в России: 1912: русские — 371,2 миллиона рублей, иностранные — 401,3 млн руб. /225/, т.е. более половины приходится на иностранный капитал.

Немецкий капитал в отраслях промышленности распределялся следующим образом: 1912 г. в текстильной — 34-50% в Московской губ. и прибалтийских губ., в содовой — 1/2 всех капиталов. Кроме того, в металлургической, машиностроительной, механической, электрической, электротехнической, светильный газ — 71,8% немецкий, 12,6 — французский, 7,4% — бельгийский, 8,2 — русский.

Пишет Майкл Корт: «Несмотря на прогресс в последние тридцать лет, Россия в 1892 г. была все еще в значительной степени аграрной крестьянской страной. Ее соперники в западной Европе, наоборот, были современными индустриальными державами, и хотя Россия была политически независима, ее экономические отношения с Западной Европой были классическим колониальным типом. Россия служила Европе как рынок промышленных товаров и источник сырья». Приводит он и ссылку на Витте, который предупреждал: усиление иностранного владения в российской экономике «может постепенно проторить путь также и для мощного политического проникновения иностранными державами». Другими словами, Россия легко могла стать другой Индией или Китаем — колонизованными и расчлененными индустриальным Западом. Скорей всего так оно и было бы, если бы не большевики.

ИМХО всё наглядно: оно понятно, что большевики развивали промышленность и инфраструктуру не с нуля, но именно что "от сохи до атомной бомбы". Вот наглядно: с чего бы это большевикам пришлось устраивать массовую ликвидацию безграмотности как госпрограмму, и почему "лампочка Ильича" рассматривалась как наглядный прогресс? Раз всё так хорошо было с техникой?

И сравните с заделом СССР, на котором страна держалась с 90-х не одно десятилетие.

Кратко о разном, но в тему (честно говоря, не вычитывал пруфы, но даже если где-то и неточность, то в целом оно всё именно так, массив данных большой и однозначный):

86% населения — крестьяне, страдающие от малоземелья, низкой производительности и общинных переделов. Неэффективность сельского хозяйства вела к периодическим голодам (напр., 1891-92, 1906-07), несмотря на статус крупнейшего экспортера зерна. Рост ВВП достигался экстенсивно, без модернизации аграрного сектора. (Грегори П. Экономический рост Российской империи, 1994)

До 40% промышленных инвестиций — иностранные (французские, бельгийские, английские). Ключевые отрасли (металлургия, уголь, машиностроение) контролировались иностранцами. (Маккей Дж. Пионеры русского промышленного предпринимательства, 1970).

Золотой стандарт отменён (1914); эмиссия необеспеченных денег: денежная масса выросла в 6 раз, возникла гиперинфляция (цены к 1917 г. выросли в 4-8 раз), госдолг увеличился с 9 до 60 млрд руб. (Соболев М.Н. Финансовая политика России в годы Первой мировой войны, 2009).

К 1916 г. 57% паровозов неисправны, доставка угля и хлеба парализована. (Солнцева С.А. Железнодорожный транспорт России в Первой мировой войне, 2015).

Принудительные реквизиции хлеба (1916), после чего крестьяне сократили посевы. К февралю 1917 г. нормы выдачи хлеба в Петрограде — 300 г/чел. в день. Голодные бунты в 30 губерниях. (Кондратьев Н.Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны, 1922).

Забастовки: 1.5 млн участников в 1915 г. — 2.4 млн в 1916 г. Крестьянские волнения: 294 выступления (1915) — 1050 (1916). ( Хаймсон Л. Социальная история России в годы Первой мировой войны, 2003).

Ричард Пайпс: «К 1917 г. экономика России была истощена войной до предела, создав питательную среду для революции» (Русская революция, 1990).

Питер Холквист: «Военные неудачи и хозяйственная дезинтеграция разрушили легитимность режима» (Making War, Forging Revolution, 2002).

Борис Колоницкий: «Дефицит хлеба в Петрограде стал детонатором Февральской революции» (Трагическая эротика, 2010).