Warrax

Прямая демократия

Давно обещал разобрать прямую демократию Кравецкого ("как надо" от меня будет потом).

Очень рекомендую заранее прочесть мою статью "Демократия без прикрас", по крайней мере соотв. главу и последние две.

Буду краток, по его постам. У него в начале два видео на чуть ли не на четыре часа, смотреть не буду, извините. Если кого что оттуда интересует -- цитируйте и задавайте вопросы. Я же предполагаю, что в статьях про то же самое, но в удобном письменном виде, ещё и с обсуждением. Прим.: комментирую по ходу прочтения.

Итак, часть 1

Прямая демократия -- система, при которой все или большинство решений принимаются напрямую общим голосованием.

Правильный вопрос: «каким образом каждый человек сумеет найти время, чтобы разбираться и голосовать по каждому поводу?».

Ответ на него: конечно же, никаким.

Для решения этой проблемы к прямой демократии должен прилагаться механизм делегирования голоса, краткий смысл которого в том, что каждый человек может назначить себе любое количество «делегатов» и в тех случаях, когда этот человек не проголосовал лично, его голос будет равномерно распределяться между его проголосовавшими делегатами.

Нет смысла "делегировать голос" "вообще". Смысл может иметь делегирование голоса по определённому поводу специалисту по вопросу, которому доверяешь. Т.е. для того, чтобы не голосовать самому, надо сначала понять, что за вопрос по сути и какие области затрагивает (это не всегда очевидно и не всегда одну область), после чего найти специалиста по соотв. теме (а для этого надо самому в теме разбираться), да ещё такого, которому доверяшь, т.к. даже хороший спец может иметь интересы иные, чем ваши, вплоть до противоположных.

Так что эту хрень выкидываем сразу и далее предполагаем модель "каждый голосует лично".

...далее будет рассматриваться вариант прямой демократии, соответствующий следующим принципам.

1.Один человек — один голос.

2. Решение принимается большинством голосов.

Кроме того…

3.Для простоты предполагается, что для каждого вопроса выбор делается между двумя ответами.

4. Также для простоты считается, что все участники проголосовали полным составом (кроме как в разделах, где исследуется скорость принятия решений).

1. ОК. Поскольку система кривая в принципе, тут безразлично, один голос или несколько, а вычисление всяческих баллов/рейтингов усложняет систему, причём без толку: сколько баллов надо давать академикам, чтобы их мнение в их области компетенции перевесило неверное мнение [десятков] миллионов идиотов?

2. Большинство бывает разное. Как я понял, тут имеется в виду простое: 50% + 1 голос, и вот принято решение, например, начинать войну или нет. Лепота!

Кстати, про голосование-то Лекс написал, а вот как быть с исполнением решений? Вот в данном примере: 50% без одного голоса должны сказать "эх, не получилось!" и пойти воевать за то, что им нафиг не надо (или вообще они против)? А через неделю можно переголосовать?

Это я к чему: таки нагляднейшая математичность мышления. Или программистскость: garbage in -- garbage out. Изобретать "наилучший способ голосования" бессмысленно (а, точнее, вредно) без учёта для чего именно. Потому что одно дело -- голосование "сколько чего брать на закусь", а другое -- та же война, уже упомянутая. Особенно доставляют такие голосования во время войны, ага.

3. Каждая проблема имеет простое, очевидное и неверное решение (с).

Возьмём простейший вопрос: в какой цвет покрасить забор. Почти половина хочет, скажем, в #0000ff, а половина с хвостиком -- в #00ff00. При этом вполне может быть, что почти половина #00ff00 терпеть не может. И, соотв., после покраски испытывает неприятие, депрессию и вселенскую тоску, при этом копя негатив на любителей #00ff00. А вот если бы покрасить в, скажем, цвет бедра испуганной нимфы, то это бы всем нравилось бы чуть меньше, чем их любимые цвета, зато не вызывало бы таких негативных эмоций ни у кого.

Другой пример: голосование "будем пить пиво или вино?". А как быть с вариантом "и водку тоже"?

При этом, обращаю внимание, выбор двух конкретных вариантов, выставляемых на голосование, кто-то же должен сделать! А это -- тоже решение. Голосованием определять прикажете?

4. ОК, имеем принуждение к голосованию. Причём воздержаться нельзя. Т.е. по вопросам, которые не интересуют, голосование будет рандомным в лучшем случае. А ведь никто не отменял голосование за мелкий прайс, различную агитацию и проч.

Резюме: уже на стадии формулировки базовых положений маразмометр зашкаливает.

В противовес этой системе будет рассматриваться система, где решение принимает один человек. При этом не важно, кто это — монарх ли, избранный президент, неформальный лидер и т.п. Его я буду называть «диктатором», а саму систему «диктатурой».

ОК.

Здесь что надо понимать: идёт суггестия -- мол, диктатура плохо и низзя. И закладочка для "я не такой": "не следует понимать, как попытку очернить абстрактного «лидера» при помощи термина, имеющего отрицательные коннотации".

При этом не ясно, что за решения-то (та же проблема, что и выше). Одно дело -- абсолютный монарх, который принимает решения броском дайса, а другое -- компетентный специалист, руководящий коллективом, чьё мнение учитывается, но он принимает решение и соотв. ответственность на себя. Офигеть какой диктатор, ага.

Т.е. оторванность от действительности нагляднейшая.

...подразумевается, что рассматриваемые... вопросы имеют объективно лучший вариант решения.

Гм? Это как? Мнения всегда субъективны. Лучший вариант -- он всегда "для кого" и в "в чём именно".

Не, я подозревал, что будет хрень, но не подозревал, что настолько...

Про цвет забора Лекс сказал, но -- оборжака -- тут он как раз отрицает возможность применения своей модели! Я не понял: а как он предлагает решать такие вопросы-то? :-)

...выбор между, например, проектами космического корабля для колонизации Марса уже можно сделать правильно или неправильно: выбрав объективно более хороший (в смысле достижения поставленной цели) или плохой проект.

Вот только оценить это могут только специалисты, и то не факт, что сразу верно -- мало ли что там обнаружится из заранее неизвестного или просто не пришедшего в голову.

Я не знаю, честно говоря, как можно мыслить настолько, гм, оторванно от действительности. Понятно, что тот же проект корабля на Марс будет обсуждаться и должен -- но специалистами и аргументированно. Я вот лично имею хорошее образование и вообще умный, но вот в этой теме вообще ничего не понимаю. Поэтому -- я же умный -- не буду лезть в обсуждение "какой проект из двух лучше". Но Лекс хочет меня заставить :-)

Для каждого участника при этом есть одинаковая для всех вероятность выбрать правильный.

Случай с неравными вероятностями дальше по тексту тоже будет рассмотрен.

Случай с одинаковой вероятностью легко заменяется на модель "берём кол-во монеток, равных кол-ву голосующих, бросаем и подсчитываем". Я вообще не понял, как можно такое всерьёз предлагать?

Вывод формулы опускаю, там ничего по делу нет. Даже проверять не буду -- математику-то Лекс знает.

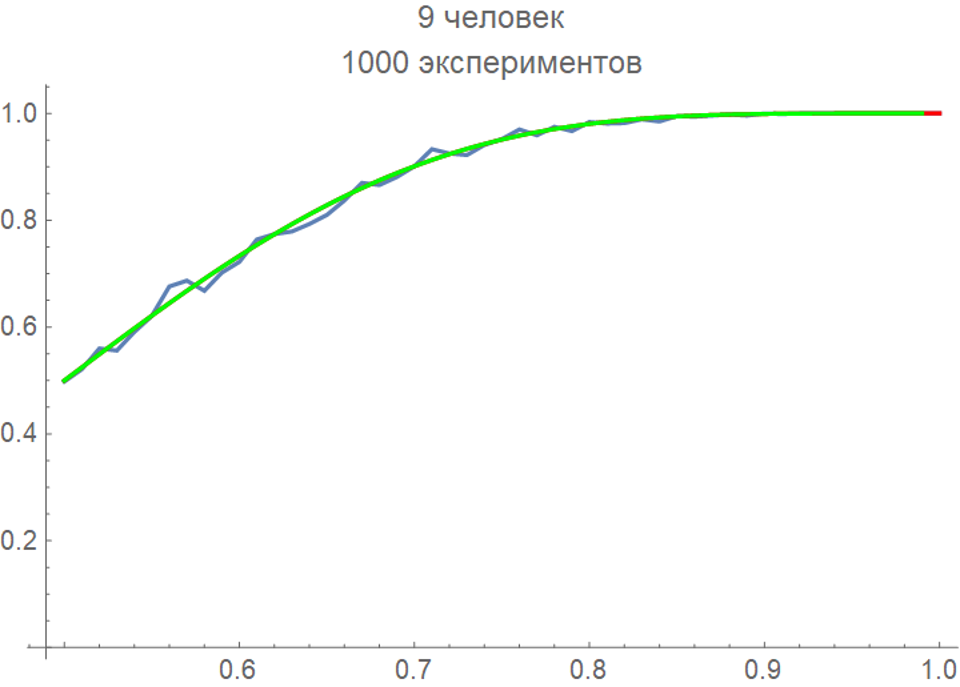

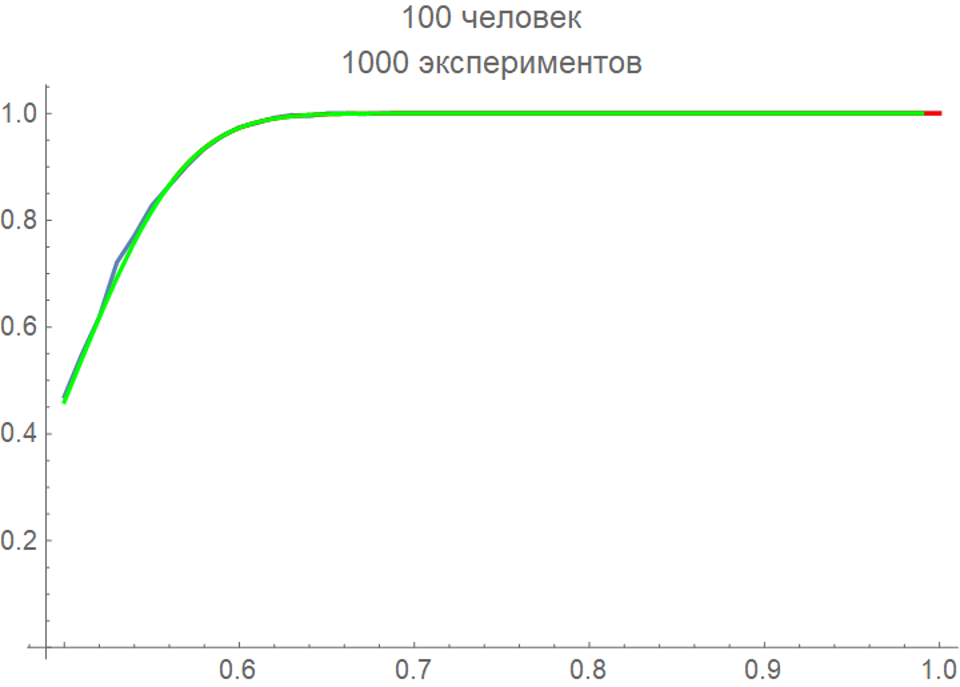

Далее там " функция (на графике она зелёная) действительно правильно отображает данную закономерность (по оси Икс здесь отложена вероятность угадывания каждым участником, а по оси Игрек — вероятность угадывания всем коллективом по результатам голосования)". Типа вотЪ:

Типа наглядно, можно аплодировать, да? Смотрим на ось абсцисс и -- внезапно -- обнаруживаем, что она начинается с 0,5. Не с 0. Что характерно.

Т.е. если вероятность того, что люди склонны давать правильный ответ, больше половины, то чем больше их кол-во, тем увереннее верны результаты голосования. Капитан Очевидность одобряет.

А вот если меньше?

Думаю, что Лекс что-то такое на эту тему потом писал, ибо невозможно не задать такой вопрос, так что подождём.

Далее Лекс опровергает тезис "Людям часто кажется, будто бы, если два человека получили информацию из одного источника, а потом под её влиянием сделали выбор, то результаты их выбора уже нельзя считать независимыми случайными событиями".

Да пофиг. Суть в другом: выбор голосующего -- НЕ случаен в принципе. От слова "совсем".

...нормальное (гауссово) распределение является «нулевой гипотезой» для процессов, подверженным случайным шумам, дающих равновероятные отклонения от среднего в обе стороны. Нет никаких сведений о том, что в случае именно с голосованием распределение знаний и способностей людей окажется радикально иным. А потому следует предполагать нормальность распределения вероятностей выбрать правильный ответ.

Ох уж эта оторванность от действительности...

Почему это "шумы" случайные-то? Очень даже наведённые бывают.

Ага, пошла шиза:

В философских рассуждениях о прямой демократии часто можно услышать что-то вроде: «ну да, когда людей у нас мало — совет из десятка специалистов, например, — демократия ещё хоть как-то работает, но вот при сотнях тысяч человек, конечно, вероятность принятия правильного решения весьма мала». Это — всё так же «философски», навскидку — обосновывается тем, что «сотни тысяч людей в основном состоят из непрофессионалов, поэтому, конечно, многие из них ошибутся и принятое большинством голосов решение будет неверным, тогда как умный, профессиональный диктатор скорее всего угадает лучше».

Ненавязчиво "забыто", что модель по сути включает условие "правы более 50% голосующих" :-)

И обратите внимание: профессионал почему-то будет угадывать.

На этом первая статья всё. Глянем комменты....

-- А кто будет выносить вопрос на решение коллектива? Каждый может вносить на рассмотрение любой бред который ему в голову взбредет?

-- Любой желающий.

Без комментариев.

-- То, что люди принимают правильное решение с вероятностью больше 1/2 - очень сильное допущение.

-- [награда за комментарии к непрочитанной статье]

Я прочёл. Ничего на эту тему не нашёл. Я чего-то как-то не вижу?

А! Вроде там во второй части обещается разбор темы. Но в этом случае очень мило предъявлять претензии к непрочтению второй части статьи при обсуждении первой :-)

О! Отличная аналогия:

Реальность - это когда с одной стороны сидит шахматист, а с другой группа решает голосованием, какой ход будет правильным. При этом, они могли бы независимо друг от друга делать каждый свой вариант хода, а программа автоматически выбирать тот ход, который наберет наибольшее число голосов (в особо сложных случаях, когда несколько ходов набрало одинаковое число голосов можно было бы назначить "второй тур").

К слову, это вполне позволило бы проверить будет ли такое голосование эффективнее, чем принятие решений одним человеком и/или небольшой группой экспертов.

pyhalov: -- По мнению И.Пыхалова, демократия как способ управления обществом нереализуема в принципе. "По двум причинам. Во-первых, потому, что большинство всегда некомпетентно, поскольку в любой отрасли знаний, чем выше уровень квалификации, тем уже круг специалистов, ею обладающих.

И.Пыхалов иллюстрирует это примером. Предположим, лет 20 назад решили бы сыграть шахматную партию СССР – США. Как организовать процесс принятия решений? Можно устроить «демократию», то есть выбирать каждый очередной ход всеобщим равным тайным и прямым голосованием по принципу «один человек – один голос». Кто же будет участвовать в таком голосовании? Несколько десятков гроссмейстеров, несколько сотен мастеров, несколько тысяч кандидатов в мастера, несколько десятков или сотен тысяч имеющих разряды по шахматам. И десятки миллионов любителей, с грехом пополам знающих правила.

Нетрудно догадаться, что при «всеобщем равном праве» возобладает мнение наименее квалифицированное, и в результате партия будет быстро проиграна.

Сторонники демократии могут возразить: дескать, пускай гроссмейстеры выступают в средствах массовой информации и разъясняют свои планы, а народ будет их одобрять (или не одобрять). Но беда в том, что неквалифицированное большинство в принципе неспособно воспринять доводы гроссмейстеров. Оно будет вынуждено принимать их на веру, подчиняясь авторитету. А публичное обсуждение планов игры разглашает секретную информацию.

Разумное же решение проблемы выглядит так: поручить играть партию сильнейшему шахматисту страны, направить ему в помощь команду советников, опять же из числа ведущих шахматистов. И никакой демократии.

Вторая причина кроется в нежелании подавляющего большинства населения участвовать в принятии управленческих решений. В этом проявляется инстинкт экономии сил (или «инстинкта лени»), выражающегося в том, чтобы не загружать себя лишней работой. А управление – это тяжёлая работа, даже если речь идёт о кооперативном доме или мелкой фирме.

Поскольку в буквальном смысле демократия как механизм управления общества самим собой работать не может, её можно лишь имитировать. Декорации могут быть пышными и дорогими, как в современных западных странах.

Независимость событий при голосовании

В первой части мы выяснили, что, предлагая наилучший способ принятия решений, Кравецкий свёл модель к принудительной прямой демокрвтии и выбору строго из двух вариантов ответа.

Принудительность входит в модель -- представляете голосование в случае, когда в теме не разбираешься, а выбор делать надо? У Лекса было ещё про делегирование, но это уже вообще ни в какие ворота (да и чем отличается от представлительского варианта?).

Ну и не понятно, почему декларируется, что люди имеют верное мнение в более чем половине случаев.

При этом остаётся за кадром -- кто именно выбирает эти самые вопросы(правда ведь, вообще не важный вопрос?). Хотя упомянуто, что-де вопросы может выдвигать кто угодно. Только что наткнулся на ситуацию как раз по теме:

"Есть посёлок городского типа в одной из областей нашей необъятной Родины. На окраине этого посёлка есть завод, который занимается изготовлением изделий из древесины. Особенность производственного процесса заключается в том, что всё-таки это не просто пиление и строгание, поэтому у завода есть трубы, и они иногда дымят. Сам посёлок находится в пяти километрах от завода, и роза ветров такова, что в большинстве случаев ветер дует в противоположную от посёлка сторону.

И вот с момента появления Интернета, а то и немного раньше, от жителей поселка начались жалобы во все инстанции вплоть до администрации Президента. Кашлянул — это из-за завода, он подозрительно дымит. Болит голова? Завод виноват, однозначно. У одного товарища на фоне сильной алкогольной интоксикации начались галлюцинации. Кого он обвинил, как вы думаете? Завод.

...За несколько лет посчитали количество обращений — это почти треть населения поселка, при этом много одинаковых обращений, повторяющихся каждую неделю, месяц, год от сотни особо активных товарищей. Для них организовали несколько экскурсий на этот завод, чтобы они своими глазами увидели, что там происходит. И это с учётом в целом, закрытого производства, и многочисленных коммерческих тайн. Сходили, но жаловаться не перестали. Последнее обращение — «этот завод специально здесь построили, чтобы протравить население, чтобы оно уехало в областной центр, купили там квартиры задорого, а здесь продали квартиры по дешёвке»".

Примеряем модель прямого голосования на этот вот случай, ага. При этом истерика в толпе (включая виртуальную в инете) -- оно дело такое, самоподдерживающееся и без логики.

В следующем посте, который сейчас и разберём, Кравецкий расписывает независимость событий голосования друг от друга.

Т.е.: "Случайные события являются зависимыми, если уже состоявшийся исход одного из них меняет вероятность наступления исходов другого. То, что, по нашему мнению, вероятности исходов между собой как-то связаны до наступления какого-то исхода, не делает случайные события зависимыми".

Да не вопрос! Полностью согласен: если Вася и Петя голосуют, то в подавляющем большинстве случаев это делается независимо для них друг от друга.

Но при этом Лекс мощно и целенаправленно игнорирует возможность того, что И Вася, И Петя прислушиваются к мнению, скажем, Феди, и будут голосовать "как Федя сказал". При этом Федя ещё не голосовал, или даже вообще не будет голосовать, или же проголосует не за того, за кого призывал -- да пофиг. А вот общественное мнение Федя сформировал сильно заранее.

Т.е. -- ещё раз -- Вася и Петя голосуют независимо друг от друга, но зависимо от некоего общего фактора. И это, знаете ли, ВАЖНО.

Лекс в своей модели этот нюанс очень мило попросту игногирует. Может, потом и скажет что-то на тему (думаю, спросят), но я читаю и комментирую по ходу прочтения -- в изначальной модели это попросту игнорируется.

Самая большая проблема демократии -- это как раз влияние на электорат "в нужном направлении". Что требует, кстати говоря, много ресурсов, и просто так в политики в современности не попасть.

Ага, вотЪ:

"Они бы нас интересовали, если бы мы рассматривали ситуацию, когда до голосования ещё куча времени, и если за это время Киркоров выскажется, то средняя вероятность будет p1, а если не выскажется — p2.

Тут же, ну, ОК, многие поверили пропаганде Киркорова (в том числе, включающей слова «я уже проголосовал за такой-то вариант»). Без неё бы средняя вероятность проголосовать за вариант Икс была 0,6, а теперь она 0,8".

Обратите внимание: возможное влияние Феди (или Киркорова) признаётся, но игнорируется. При этом вероятность проголосовать за вариант Икс меняется, но всё равно больше 50%, причём всенепременно в правильную сторону. С чего бы?!

Короче говоря: да пофиг на независимость Васи от Пети и наоборот, суть-то в другом: в зависимости от Феди.

Не, конечно, можно сказать, что-де разговор идёт исключительно о форме голосования, а не о влиянии на электорат. Но -- повторюсь -- все проблемы с демократией сводятся к:

- некомпетнтности подавляющего большинства по большинству вопросов;

- влиянии на электорат политиками и прочими заинтересованными.

Т.е. надо бы как-то противодействовать этим недостаткам, а прямое голосование их оставляет полностью. Но там более сотни комментраторов обсуждают определение независимых событий и теорвер.

Надеюсь, дальше будет что новое и интересное.

deep_econom: -- Изначально у Лекса мусорная модель, тупая пустышка.

Со влиянием друг на друга есть статьи модель Изинга в применении к социологии и политологии, многоагентные системы, там типа изменения мнения, влияние друг на друга на окружение свое и т.п.Получается нечто типа клеточного автомата, ну и изучаются какието закономерности в зависимости от всяких правил поляризация мнений и т.п.

вот пример статьи: ОПИСАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МНЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕДИНЕННОЙ МОДЕЛИ ИЗИНГА-ВОТЕРА Текст научной статьи по специальности «Компьютерные и информационные науки»

Вероятностное обоснование ПД, ч.II

Мы обратили внимание, что влияние на электорат Кравецким полностью игнорируется, хотя это -- самое важное в демократии.

Но ладно, продолжим разбор этой самой прямой демократии.

"Есть ещё один «навскидочный» философский вывод о демократии: «демократия — это хорошо, но, конечно же, голосовать по неким вопросам должны только специалисты в этих вопросах».

Однако и он, несмотря на кажущуюся интуитивность, оказывается не верным в общем случае: ведь, чем меньше человек в коллективе, тем больше должна быть средняя вероятность угадывания каждого его участника для достижения той же эффективности угадывания всем коллективом".

Далее Лекс вновь радостно математичит:

"Предположим, что мы решили заменить коллектив из 100 000 человек коллективом из 30 специалистов. В большом коллективе из неспециалистов вероятность угадывания равна 0,51. Какова должна быть вероятность угадывания у специалистов, чтобы они оказались не хуже этого коллектива?

Она должна быть равна 0,93. Каждый из неспециалистов может угадывать чуть лучше монетки, но каждому специалисту уже придётся угадывать в 93% случаев.

А что если коллектив неспециалистов угадывает с вероятностью 0,52? Тут каждому специалисту уже надо угадывать с вероятностью 0,9989".

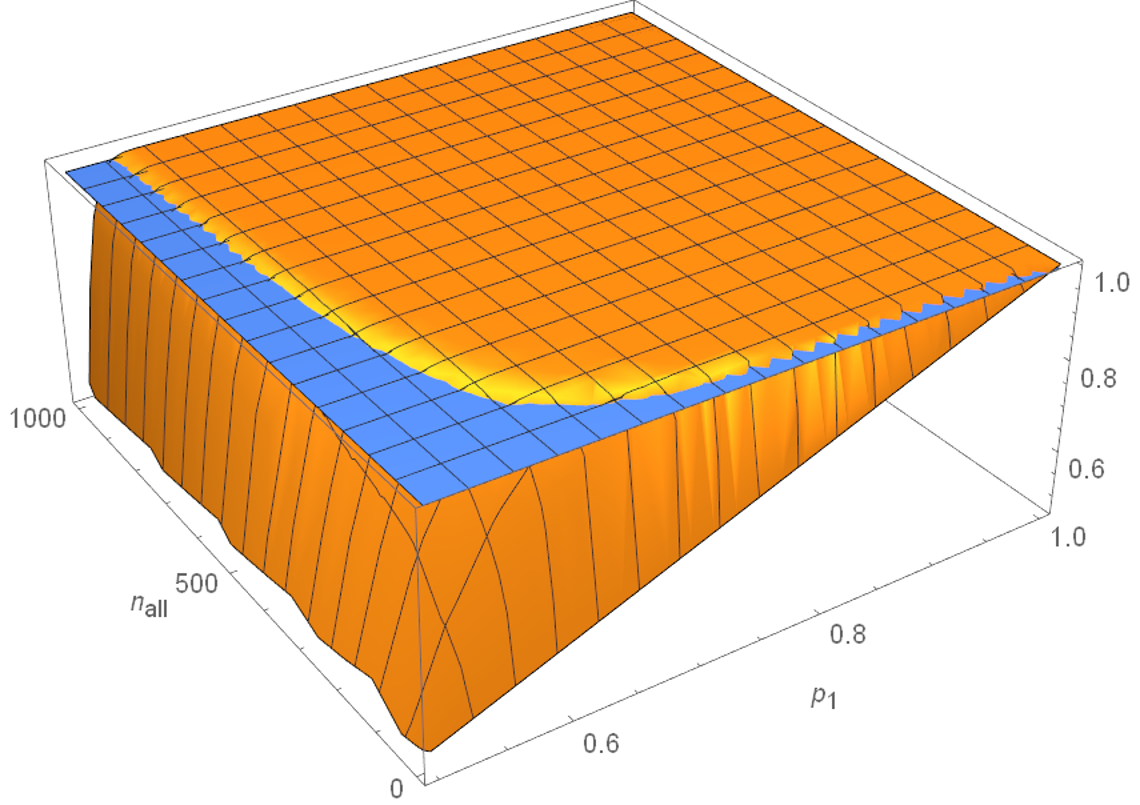

И вновь красивый график (разбирайтесь сами, где там что, мне лень вникать, я на картинки не ведусь):

Каков же смысл предлагаемой модели?

Да всё просто: игра в бирюльки цифирки. Аксиома догмат "люди голосуют за правильное мнение с вероятностью более 50%" остаётся.

Что ж, смотрим далее.

"Из ранее приведённого трёхмерного графика видно, что определённо существует область, при которой вероятность принятия правильного решения меньше любого наперёд заданного числа из диапазона (½, 1). То есть мы всегда можем подобрать коллектив с такими параметрами, что он окажется хуже данного нам диктатора. Правда, для этого в большинстве случаев придётся сделать этот коллектив очень малочисленным и с очень слабо превышающей ½-ю средней вероятностью угадывания правильного решения".

Та же игра в циферки.

В прошлый раз утверждалось, что голосуют независимо друг от друга, а на влияние на всех голосующих обращать внимание не надо.

Сейчас заявляется, что-де "вероятность угадывания большого коллектива слишком быстро становится неотличимой от единицы", при этом ненавязчиво остаётся ложный тезис "вероятность правильного голосования больше 50%".

...и вновь в циферки!.. "существуют ли такие параметры, при которых имело бы смысл взять диктатора наугад из самого коллектива?"

"...только непонятки с тем, что делать, когда количество голосов «за» и «против» оказалось равным в малочисленном коллективе с чётным количеством участников, в котором, в среднем, все угадывают с вероятностью, близкой к исходу подбрасывания монетки, могли бы позволить диктатору, выбранному наугад из коллектива, оказаться более эффективным, чем голосование".

Это же офигеть как мило: результат применения модели зависит от чётности количества голосующих :--) Математически-то всё верно, но по сути -- издевательство.

В общем, всё сводится к "если мы будем много раз наугад выбирать диктаторов из разных коллективов, то в среднем они будут принимать решения заметно хуже, чем этот коллектив голосованием".

Диктатор здесь, напоминаю, всего лишь некто, кто принимает решение единолично.

При этом не учитывается, что "диктатор" может иметь группу квалифицированных советников, причём по каждой теме. Не, Лекс, конечно, всё это типа учитывает -- мол, чем больше умножать вероятности, большие 0,5, тем ближе к единице будет результат. Конгениально, Киса! (с) О. Бендер-Задунайский.

Но откуда, откуда взялся догмат о >50%?!

Что тут надо понимать.

1. Особенности левацкого мышления -- пресуппозиция "люди в целом хорошие, умные, честные и т.д.". Обратите внимание: догмат "вероятность более 50%" -- это именно догмат, никак не обосновывается. Ровно тот же метод, что у, например, креационистов: "не могу себе представить такого [эволюционного], значит, такого нет, и верна моя [креационистская] позиция". Которую-де поэтому и доказывать не надо :-)

2. Особенности программистского/математического когнитивного искажения мышления -- игнорирование всего, что не входит в математическую модель. Помнится, когда-то с Лексом обсуждали тему этнической безопасности, там тоже было своеобразно: «русских больше, поэтому межэтнические браки должны националистами даже приветствоваться, так как тогда другие этносы растворятся в русском».

Весьма странное рассуждение. Националисты не ставят целью уничтожение других этносов! Националисты заботятся о сохранении своей нации. И поэтому идея «больше полукровок» — определенно антинационалистическая.

О! Что я вижу! Неужели обоснование догмата?

Примечание: исходя из логики, тезис "вероятность >50%" должен обосновываться в самом начале, ибо если он неверен -- то модель не просто плоха, но и крайне вредна для применения. Но тут поход суггестивный: уже много раз рассуждения исходили из "догмат верен", к этому читатель уже привык (плюс мощные формули и красивые графики), и теперь, когда критичность снижена, можно попытаться и обосновать, ага.

Читали "Диалоги" В. Свенцицкого? Очень показательное сходство: вместо того, чтобы сразу доказать, что бог есть, Свецицкий начинает подводить к теме с "хотели бы вы жить вечно" и проч. И когда читатель со всеми хотелками насоглашается -- подсовывается призыв уверовать.

Ладно, читаем...

"Средняя вероятность угадывания правильного варианта у голосующих может оказаться меньше ½. Такое возможно, например, если в коллективе господствует некоторое заблуждение о положении вещей.

И в этом случае вероятность выбора правильного ответа голосованием столь же быстро устремится к нулю, как до того стремилась к единице".

Ага :-)

"Ровно поэтому, в частности, на практике может получаться, что малый коллектив специалистов, принимая решения голосованием, оказывается гораздо лучше, чем большой коллектив, в основном состоящий из неспециалистов: если в обществе есть заблуждение по определённому вопросу, то даже если оно в той же пропорции представлено среди малого коллектива, всё равно он будет принимать правильные решения существенно чаще (хотя и реже, чем монетка).

Если же учесть, что среди коллектива специалистов заблуждение может быть представлено в меньшей мере, то его выигрыш будет радикальным".

Тут малозаметная, но важная подтасовка: среди специалистов заблуждений в соотв. области гораздо, гораздо меньше, чем в среднем по социуму. Собственно говоря, если есть заблуждение в области специализации -- то какой это нафиг специалист? Конечно, могут быть сторонники различных теорий и проч. (особенно в гуманитарных областях), но это несколько иное.

"Наконец, при низком уровне знаний в обществе диктатор-специалист может оказаться одним из тех немногих, который вообще сможет озвучить правильный вариант — ведь чтобы его стало возможным выбрать, он должен быть хотя бы озвучен".

А таки в обществе в целом высокий уровень знаний, да? Особенно умения мыслить системно? :-)

Но смотрим, как Кравецкий будет выкручиваться.

"Попробуем оценить вероятность правильного выбора для тех условий, когда вероятности принятия правильного решения для разных вопросов разные. Иными словами, есть, например, некоторая часть вопросов, для которых каждый участник в среднем выберет правильный вариант с вероятностью 0,6, есть часть вопросов, для которых вероятность правильно выбрать 0,4, есть — 0,9 и так далее.

... Обратите внимание, что сейчас в рассуждениях уже фигурируют две вероятности, а само событие «сделан правильный выбор», стало составным".

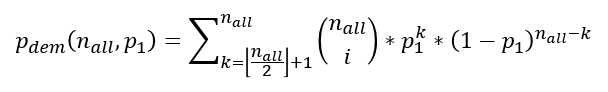

Ну и всякие математические выкладки с Убедительно Выглядящими Формулами типа такой:

(функция для диктатора ещё навороченнее; и картинки Ещё Более Убедительных Графиков тоже есть).

Чтобы не копмостировать мозги попусту, цитирую пример от самого Кравецкого: "Вы сдаёте экзамен. На экзамене всего 10 билетов, про которые вы знаете, что из них 2 сложных и 8 простых. На сложные вы правильно ответите с вероятностью 1/8, а на простые — с вероятностью 3/4".

И, соответственно, далее считается вероятность сдать экзамен, т.е. "вероятность правильно ответить на всём множестве".

Далее довольный Лекс подытоживает:

"Вероятность правильного выбора на всём множестве вопросов не так быстро стремится к единице при повышении средней по распределению вероятности правильного выбора, как стремилась вероятность правильного выбора по конкретному вопросу при повышении вероятности сделать правильный выбор по нему. Однако всё равно при достаточно большом количестве человек вероятность верного выбора на всём множестве весьма близка к единице уже при довольно небольших отклонениях среднего на всём множестве вопросов от ½",

поэтому

"на полном множестве вопросов тоже демократия приводит к тому, что в среднем правильные решения будут приниматься заметно чаще, чем при диктатуре".

(пауза на вытирание слёз умиления)

А позвольте поинтересоваться, а что это за "всё множество"?!

Модель никак не учитывает важность вопросов, равно как и концентрацию заблуждений (причём, как правило, чем вопрос важнее -- тем больше мифов, мемов и суггестий). Т.е. по сути модель подразумевает рассмотрение маловажных вопросов "на потоке" и возможность, если что не понравится, откатить обратно повторным голосованием.

Такой подход прокатит для локальных маловажных вопросов типа "в какой цвет красить забор во дворе". Но смотрим сразу на реально важные ДЛЯ ВСЕХ вопросы государственного уровня. Представляете уровень мимишности, когда по вопросу внешней политики голосуют люди, в большинства которых просто нет достаточно мозгов для понимания ситуации, но при этом их всё же хватает для восприятия суггестий по теме из ТВ/инета и проч., а уровень социальной ответственности понижен до "своя хата с краю и ближе к телу"?

Вот реально хотите, чтобы вопрос "начать ли войну" (включая оборонительную) решался прямым голосованием?

Кстати, как быть с секретностью?

Короче говоря, модель по уровню компетентности -- коммунальная кухня. И то будут проблемы с "как заставить тех, кто против, если их почти столько же, сколько за". Это, понятно, проблема не системы голосования, но надо же учитывать сцепление системы с в другими и объединение в систему более высокого порядка, а не витать в сферическом вакууме.

Нельзя мешать все вопросы в кучу и смотреть "в среднем". Важен не количественный, а качественный фактор: не "как можно больше верных ответов без учёта их важности", а "чем важнее вопрос, тем важнее правильность ответа".

Вот оцените:

"Конечно, вполне возможно, что диктатор не ошибётся в чём-то критическом, когда коллектив, подверженный именно в этом вопросе заблуждению, ошибётся. Но, опять же, и в критических вопросах может случиться прямо противоположное. И если средняя по всем критическим вопросам (а не по какой-то их локальной группе) вероятность угадывания в коллективе всё-таки выше ½, то именно коллектив будет чаще угадывать и в критических вопросах тоже".

При таком видении управления напрочь игнорируется наличие у диктатора групп спецов, не говоря уж о доступе к информации, о которой электорату знать попросту не положено.

Да, диктатор может быть антинародным и принимать соотв. антинародные решения. Но тут проблема в том, чтобы иметь возможность достаточно быстро пресечь такие действия с уничтожением диктатора и соотв. клики. Замена на прямую демократию некомпетентных лиц не поможет.

Причём чем важнее вопрос -- извините, повторюсь -- тем менее народ в нём понимает, особенно во взаимосвязи с другими.

Примеры тем, на которые ИМХО могли бы проголосовать неправильно более половины населения в соотв. моменты.

1. Путинвведивойска-на-Донбасс. Честная реакция "голосуем сердцем". Результат -- огромные международные проблемы с быстро следующими экономическими, а также стратегическая потеря Украины. А надо её в перспективе возвращать, вообще-то.

2. Ещё более ограничить алкоголь/табак -- тут не думаю, что "прям ща", но достаточно легко накачать агитацией до истерики большинство женщин и всяких хипстеров -- нам же нужно лишь 50%+1 голос, а не подавляющее большинство. Результат: рост социального напряжения, переход молодёжи на наркотики (легализация марихуаны у нас сейчас, думаю, ещё не пройдёт, но позже, если развернуть агитацию...).

3. Вспомним 90-е -- "за реформу социализма!" было подавляющее большинство. Тут главное -- уметь формулировать вопросы и подавать под нужным соусом.

4. В области семейного законодательства с экономическим уклоном я даже боюсь предположить, что можно наголосовать, с учётом большинства женщин и воздействия суггестии "ребёнки не должны страдать".

5. А, чуть не забыл -- прямо сейчас (24.05.2020) как думаете, сколько народу проголосует за "отменить все мероприятия по коронавирусу и всё вернуть как было"? ИМХО больше половины. А тут дело не только в самом вирусе, но идёт и проверка чиновников на мозги и лояльность -- очень важное дело, между прочим.

Кстати, не раз замечал у леваков эльфийскость мышления. У них и коммунизм как модель -- "а там все будут хорошие!". Прямо как в раю :-)

Обращали внимание, что леваки топят именно за коммунизм, а не за сколь угодно развитый социализм? Это "ж-ж-ж" неспроста, как говаривал дзен-мастер В. Пух.

Теперь почитаем комменты.

*****

-- Прочитал все три части. Вопрос: предполагается, что большинство голосующих настроено на благо общества в целом, а не на лично своё? Условный пример: есть N денег в бюджете - мы строим 100 танков или покупаем каждому гражданину айфон? Т.е., конечно, это можно считать и "заблуждением", но...

lex_kravetski: -- Нет, не предполагается.

Я: -- Так как быть в таком конкретном случае, как колбаса/ракеты, масло/пушки и проч.? Что покажет голосование вида "раздать всем по 1000 рублей прям ща или же построить андронный коллайдер"?

lex_kravetski: -- Ты бы за что проголосовал?

Я: -- Я-то за коллайдер. Но речь не обо мне.

lex_kravetski: -- И я за коллайдер. Как же так: мы, вроде бы, сейчас не короли и не президенты, а — в полном согласии с предположениями — простое быдло из числа тупого народонаселения, но голосуем почему-то за коллайдер, хотя концепция утверждает, что обязательно выберем 1000 рублей? Кстати, напомни, а сколько там коллайдеров уже построил весьма авторитарный президент Путин, вместо того, чтобы всем по тысяче рублей раздавать?

Я: -- Не-не-не. Именно мы (не только, понятно) -- не относимся к тупым. А большинство -- относится.

lex_kravetski: -- Это, увы, следует из предположения, базирующегося ни на чём. Ибо в странах с прямой демократией (например, в Швейцарии) означенных коллайдеров почему-то построено существенно больше, чем с диктатурой.

Я: -- Таки есть распределение IQ и не только. При этом ещё надо добавить, что есть вариант "умный, но разумный".

И не надо подтасовок: коллайдер был лишь примером. Строили, кстати, его на средства далеко не только Швейцарии, а сама Швейцария является независимой лишь пока это надо глобалистам -- смотреть надо всё в комплексе.

На этом разговор закончился.

Правда, замечательная логика: если двое с высшим образованием за научный проект, то за этот проект будет больше половины населения, причём с учётом отказа от плюшки здесь и сейчас?

И, отмечу, противпутина -- это диагноз. Критика (обоснованная) -- пожалуйста, но когда "я всегда о нём думаю" упоминанием без всякого повода -- это уже навязчивая идея.

Что характерно: в СССР без всякой там прямой демократии в 80-х начали строить протон-протонный коллайдер и забросили в 90-е, когда уже первый участок был введён в строй. А сейчас, при Путине, строится коллайдер протонов и тяжёлых ионов NICA (запуск запланирован на конец 2022-2023 гг.).

*****

-- То есть система годится для решения очень простых вопросов? При любом сложном (какие методы лечения и профилактики конкретной болезни избрать, какую космическую программу принять, какого продукта производить больше и т.д.) она не работает?

lex_kravetski: -- сколько бы ни было вариантов, если человек в среднем угадывает правильный вариант лучше, чем кость с количеством граней, равным количеству вариантов, то этот кумулятивный эффект будет.

-- Вероятность выбрать правильный по сравнению со случайным броском кубика растет, а правильный по сравнению с профи, у которого изначально другая вероятность, нет. Ну вот требуется тебе лечение от смертельной болезни, ты к врачу обратишься, к консилиуму или к голосованию случайных людей, которые что-то читали по медицине? Или если тебе надо принять программу профилактики этого заболевания - тот же вопрос.

lex_kravetski: -- Так в том-то и штука, что каждому члену коллектива надо угадывать самую малость лучше, чем кубик с соответствующим количеством граней, чтобы при голосовании оказаться лучше очень продвинутого, но единоличного специалиста.

[+ Красивый Убедительный График]

Сейчас, кстати, в большинстве стран врач обязан согласие на лечение получать. Поэтому, таки да, каждый человек по сути голосует за способ лечения лично. При массовом голосовании, аналогично, любой желающий может обратиться за консультациями к знакомому специалисту или почитать доводы где-то ещё.

-- Пациент - тоже специалист, обладающий уникальной информацией по вопросу, не всегда доступной врачу. В частности: есть ли у него практическая возможность следовать этому лечению (по времени, по деньгам, по образу жизни и пр.), захочет ли он ему следовать и пр. и пр. Если ты всерьез готов доверить свое здоровью голосованию случайных людей, которые когда-то что-то читали по медицине - то вопросов больше не имею.

lex_kravetski: -- Ну ты, кстати, как и каждый другой человек делаешь это постоянно — практически при каждом визите ко врачу. Только не отдаёшь себе в этом отчёта. Ты ж не проверял дипломы всех этих людей: купили они их или получили по знакомству? Учит ли медицинский вуз, который выдаёт эти дипломы, или имитирует? ... Но вопрос в другом: почему какие-то люди должны решать голосованием, как лично тебя лечить, если на них не распространяются последствия? Это же нарушает принцип прямой демократии, согласно которому всегда решают только те, на кого решение распространяется. Вот как лечить людей в целом — как должна быть устроена медицина и т.п. — да, решать должны все граждане вместе. Но про в целом, а не про отдельного человека: про него решают голосованием тот медицинский персонал, который его лечит, а он потом даёт или не даёт согласие.

-- Про лечение конкретно тебя -- был просто пример. Более сложный пример: принятие концепция профилактики и лечения конкретного заболевания. Или допустим протокол безопасности работы АЭС - тоже голосованием будем принимать?

lex_kravetski: -- Ну а как ещё-то? От этого ж зависят жизни десятков миллионов — как можно передать такое малой группе, состоящей хрен знает из кого, которая пообещала, что «у нас тут все специалисты»? Чтобы врачи потом лечили это заболевание гомеопатическими препаратами, которые предприятие родственников этой «комиссии» выпускает? Или чтобы, как на Фукусиме, кто-то зачотно сэкономил на защите резервного питания от цунами? Если они правда специалисты, то пусть разъяснят всем предпринимаемые меры. А те, кто в себе по этому вопросу сомневается, может за них лично не голосовать, но делегировать свой голос тем специалистам, которым лично он доверяет.

-- То есть физики-ядерщики должны разъяснять дворникам (или, допустим, филологам) преимущества того или иного решения. И дворники (филологи) их поймут и сделают правильный выбор? И никакие шарлатаны-балаболы в такой ситуации не будут пользоваться большим авторитетом, чем реальные профи?

lex_kravetski: -- Аргументация состоит в том, что без препозиции «на месте специалистов/царя/ЦК КПСС обязательно сами собой появятся честные, умные, думающие о других, люди» все рассуждения про «специалисты же решат лучше» не работают. ...что, лучше шарлатанов-балаболов сразу назначить единственными главными с правом перекрытия доступа тем, кто им не понравится, и с правом единолично принимать решения?

-- "Не работает" это, как я понимаю, на самом деле "я не имею представления как это организовать".

lex_kravetski: -- Не работает, потому что в этих рассуждениях есть неустранимое противоречие. И потому прямая демократия во всех вопросах — это вообще единственный вариант, который его не содержит. Однако люди это противоречие игнорируют, представляя себе, что «у нас будет царь, но добрый» или «будет группа специалистов, но умных и честных», умело опуская момент, а откуда они такие возьмутся и как гарантировать, что они именно такие.

Уф-ф-ф...

1. Получение согласия на лечение вызвано факторами, от медицины далёкими. Упрощённо: "хватит ли денег" и "чтобы в суд на врача не подали". К вопросу излечения, что характерно, это имеет отношение косвенное и влияние отрицательное.

2. "Ты ж не проверял дипломы... Учит ли медицинский вуз..." -- а тут обратите внимание, как модель игнорирует социум в целом. Мол, взаимодействие есть только врач-пациент, и всё. А остальные медики, если видят шарлатана, всегда его поддержат, невылеченные пациенты и их родственники молчат в тряпочку и т.д. Всякое бывает, но надо всё же как-то реальность учитывать. Хотя могут быть отдельные заведения по разводу лохов, никто не спорит, но они обычно занимаются чем-то, скажем так, специфичным.

Кстати, особенность восприятия "индивид/индивид" с игнорированием социума -- интеллигентская. Именно интеллигенты склонны игнорировать, например, этнический менталитет разных народов по причине "умный с умным всегда договоряися". А что умные, скажем так, не только лишь все, да и умный может быть за своих, а не за абстрактных умников -- именно что игнорируется.

3. "Вот как лечить людей в целом — как должна быть устроена медицина и т.п. — да, решать должны все граждане вместе". Было бы интересно почитать, как конкретно это будет выглядеть, но увы. Оно, понятно, что будет "бесплатно, чтобы сразу всё прошло и ничего делать не надо было бы, и врач должен исполнять все капризы", но хотелось бы у Лекса прочесть. Но с высот теоретизирования до низменной практики он пока в своих постах по теме не спустился.

4. "Но про в целом, а не про отдельного человека: про него решают голосованием тот медицинский персонал, который его лечит, а он потом даёт или не даёт согласие" -- особенно мило смотрится для угрентных состояний. Эдак, значете ли, "коллега, у больного открылось артериальное кровотечение, давайте голосовать!" с последующим "больной не ответил согласием на предложенное лечение".

Обращали внимание, что модели поведения, обсуждаемые интеллигентами, относятся к эдакому беспроблемному миру, населённому [почти] одними интеллигентами? Это как у коммунистов "армия не нужна, потому что будет мир во всём мире". А если прилетят жестижопые кусаки с Альфы Центавра или ещё откуда? Как вы будете спасать планету от жестижопой напасти?

5. "Чтобы врачи потом лечили это заболевание гомеопатическими препаратами, которые предприятие родственников этой «комиссии» выпускает? Или чтобы, как на Фукусиме, кто-то зачотно сэкономил на защите резервного питания от цунами?"

Таки большинство врачей лечат гомеопатией? ОК, речь о "вообще запретить". Ну, с гомеопатией-то очевидно, а как на тему аллопатических средств -- как там голосовать обывателю?

6. "...что, лучше шарлатанов-балаболов сразу назначить единственными главными с правом перекрытия доступа тем, кто им не понравится, и с правом единолично принимать решения?"

Обратите внимание: модель искуственно сужена до дихотомии "либо диктатор, либо ВАЩЕ ВСЕ". Вот с ходу модель: решение принимается дуумвиратом, т.е. не один дикатор, а двое. При этом они должны убедить один другого, т.к. решение должно быть общим. При этом, понятно, могут консультироваться с экспертами по профилю. ИМХО уже куда адекватнее.

7. "для таких соображений обязательна незримая божественная длань, которая помещает в Совет Настоящих Учёных истинных настоящих учёных, а не Стерлигова, Поклонскую и редакцию канала РенТВ, ловко объявивших себя настоящими учёными, которые одни из всех только-то и способны решать такие вопросы. И только после этого все эти «советы специалистов» начинают офигенно эффективно решать вопросы. И такая система правда будет гораздо эффективнее прямой демократии — осталось только сущая мелочь: отыскать эту незримую божественную длань".

Обращаю внимание, что при тоталитарном Сталине такой херни не было. И даже при Брежневе представить по телевизору передачу с антинаучной хренью сложновато (если марксизм не учитывать).

С другой стороны: интересно, а сколько народу честно считает, что ожоги хорошо смазывает сметаной, т.к. она охлаждает? А сколько бьёт по спине, когда кто-то закашлялся, рискуя пропихнуть инородное тело дальше в бронхи, не имея при этом ни малейшего понятия о приёме Геймлиха? Сколько народу, увидев раненого в машине после аварии, начнёт заботливо его вытаскивать, игнорируя возможные травмы позвоночника? Засовывать всякую хрень эпилептику в зубы во время приступа?

*****

-- В том же видео о прямой демократии ты говоришь о недопустимости цензуры. Мол, люди могут проголосовать за запрет неподобающего контента в публичных местах, но закрыть кинотеатры соответствующей тематики они не вправе. То есть прямая демократия заканчивается там, где начинается личная свобода, и никакое голосование не вправе её попирать, но, опять же, в неких границах оной свободы.

lex_kravetski: -- Тут принцип всё тот же: решение принимают люди, которых затронет, какой вариант решения будет принят. И только они. Решение же о том, что не должно быть кинотеатра, в который может пойти кто-то другой, а не они, очевидно, нарушает это правило: что-то решили те, на кого последствия решения не распространяются.

Вот и до либерастичности докатились. Увы, меня Лекс уже забанил, и про ЛГБТ спросить не могу (раньше он был против гомо-пропаганды).

...Тьфу! Вот же склероз замучил:

https://darkhon.livejournal.com/4670160.html

*****

-- Тогда получается, что над прямой демократией необходима ещё некая надстройка. Конституция или Божественная Длань, называй как хочешь, которая вменит людям, как права, так и обязанности, на которые прямая демократия не вправе посягать.

lex_kravetski: -- Собственно, вот это правило и ещё несколько аналогичных как раз и входят в те принципы, которые «как бы над». Причём основной их смысл по сути сводится к «нельзя демократическим путём отменить демократию, поскольку её потом тем же путём уже нельзя будет вернуть», а то, что из этого заодно вытекает разграничение «полномочий» (ну, что люди решают только в той области, где их коснётся результат, и только они это решают), — полезный бонус. Однако спецорган, который за этим следит, делать, конечно, нельзя, поскольку скорее он узурпирует власть, чем люди сами добровольно всю эту систему отменят.

-- Э-э-э... ОК, спецорган нельзя. А кто же и как всё это будет контролировать? Это уже даже не сферический вакуум, а что-то покруче в плане отрыва от действительности, типа веры в коммунизм.

*****

-- Еще вопрос (уточни, если он в следующих материалах затронется). Вот мы проголосавли, что теперь все решения принимаем только по твоей схеме. И что после этого - оно тут же обретают силу закона? А если кто-то не проголосовал, но его затрагивает - он может игнорировать этот закон?

Очень хороший вопрос. Ответа до сих пор нет (вопрос задан 9 сент 2019, сейчас 24 мая 2020).

Особенно наглядно для ситуаций "решение принято ничтожным большинством". Возможны периодические флуктуации туда-сюда с переголосованием.

*****

Ну и напоследок:

-- Все хорошо, но остается проблема генерации идей для голосования в общем случае, что является открытым вопросом. Выносим на голосование, верна ли теория струн.

Поддерживаете ли вы 11 измерений? Да/Нет.

Результат скорее нет, чем да. Закрываем нафиг все финансирование.

Так вот открытые вопросы формулировки опросов, как раз и будет полем манипуляций и местом кормления новой элитки.

-- А вы не пробовали самостоятельно искать решения тех задачек, что выдумываете?

Электорат должен самостоятельно разобраться в различных теориях струн и сравнить, ага.

*****

О! Наглядная аналогия.

-- Кстати, то, что толпа поет заметно лучше среднего члена этой толпы -- тоже отсюда?

-- Кстати, да, принцип схожий: каждый слегка мажет мимо нужной ноты, но, поскольку они мажут практически равномерно в обе стороны, в среднем слышится гораздо более близкая к нужной нота, чем у большинства поющих лично.

Тут можно иллюстрирующие клипы снимать.

Вообще-то, нужная нота уже известна. Её (всю последовательность) авторитарно назначили. При этом в нормальном хоре петь умеют и слушать приятно. Когда подпевает толпа -- да, это будет ближе, чем "лично" для большинства, но при этом суть -- именно в том, что все пытаются именно что попасть в ноту.

А прямая демократия -- это когда толпа не умеющих петь делится на две группы, каждая из которых запевает свою песню и пытается переорать другую, при этом даже запевал не предусмотрено.

Сами посещайте такие концерты, у меня -- самоотвод.

grey_one: -- Проснулся и понял, что мне вся эта концепция смутно напоминает. Это же "рыночек порешает". Нет недобросовестного голосования, все обладают полнотой информации, все имеют доступ к голосованию по любым вопросам и т.п.

calcin: -- Вся предложенная математика работает только с бинарными решениями, Да\Нет. У него в самом начале проскакивает предположение: Своими словами: из двух вариантов, если есть случайный выбор, получаем правильное решение в 50% случаев. Пусть есть хоть какое-то минимальное понимание задачи - будет вероятность правильного решения больше 50%, хоть ненамного.

Как только имеем не два варианта решения, а 3 или 10 - вся математика идёт в топку.

Ну и ещё один момент. Кто будет готовить формулировки вопросов и предлагаемые решения? Вопрос содержит половину ответа.

green_0: -- Вот совершенно верно! Только ещё хуже: верных (в т.ч. относительно верных) решений - несколько (во всяком случае - конечное число), неверных - неизмеримо больше (число бесконечное). Логика, построенная на постулате "всё множество решений состоит из ровно двух - верного и неверного" имеет такую же обоснованность, как и "то ли встречу динозавра, выйдя на улицу, то ли не встречу - 50%/50%" )))

-- Стандартный приём манипулятора – собрать около улья своих фанатов и, объявив пчёл бессовестными агрессорами, разворошить пчелиное гнездо. Рассерженные пчёлы жалят фанатов, а манипулятор резюмирует: «Ну вот, я же говорил, что они злобны и агрессивны, вы теперь сами это видите!»

А дальше - парадокс Абили́на (англ. Abilene paradox), который заключается в том, что «группа людей может принять решение, противоречащее возможному выбору любого из членов группы из-за того, что каждый индивидуум считает, что его цели противоречат целям группы, а потому не возражает.»

Подконтрольным апологетам манипуляторы, как правило, предлагают выбор из двух одинаково ложных версий, между которыми и раскачивается маятник общественного сознания. Деградация общества, направленного по ложным следам к ложной цели, мучительна и неизбежна.

Промежуточное

Отвечаю Сергею Мизину.

"-- Примеры тем, на которые ИМХО могли бы проголосовать неправильно более половины населения в соотв. моменты.

-- А есть такой же список неправильных решений власти, где уже население проголосовало бы правильно? А то вдруг получится, что он длиннее...".

Суть -- не в "длиннее", а "важнее". Это -- я, кстати, указывал -- у Кравецкого важная хрень: модель подразумевает одинаковый подход к маловажным вопросам и государственным. Метод "голосуют те, кого касается" -- это как раз к мелочи, а государственные вопросы касаются всех, что характерно.

Что касается "неправильных решений власти" -- так тут надо обладать соотв. сведениями и проч. Скажем, возьмём пресловутое повышение пенсионного возраста -- все проголосовали бы против. И -- согласен -- повышать было нафиг не надо (собсно, сразу стало ясно, что дохода с этого никакого, а вот недовольства...). Путин подписал (не мог не подписать), но вид у него был очень недовольный. Решение принимал т.н. экономико-либеральный блок. Так что тут у разных представителей власти мнение было различное. Власть -- она не монолитна.

Так вот: для того, чтобы принимать решения соотв. уровня, надо знать соотв. информацию. Которую подавляющее большинство, даже узнав, осмыслить не сможет. При этом многое из такой информации вообще не подлежит оглашению. Тут без специалистов -- вообще никак. На толпу их менять -- даже не смешно.

1а. "Сколько по стране обратных случаев, когда народ решает правильно, что глючит его от стекломоя а не от дыма с завода, по сравнению с приведенным?"

Подобные темы раскручиваются специально. Глючит от стекломоя индивидуально, а вот гевалт супротив власти организован в очень подавляющем большинстве случаев.

2. "А специалисты перестали быть специалистами и ушли в монастырь при прямой демократии? Трибуну у них никто не отнимает...".

Вот сейчас специалистов много. При этом народ слушает кучу шарлатанов различных мастей, а вот реально научную проблему понять -- это надо иметь соотв. образование.

Болтолог всегда будет иметь преимущество перед толпой, а учёные редко обладают способностями к публицистике, не говоря уж о способностях к полемике. Пытаются что-то доказать, а для очень многих "атеисты -- это те, которые верят в то, что бога нет" или там "в теории эволюции не ясно абсолютно всё, поэтому креационизм верен", "не могу предствавить, как это образовалось -- значит, кто-то создал" и проч. Даже "являться" и "называться" большинство путает! Вспоминая недавнее: Крылов -- типа русский националист, и пофиг, что русофоб.

Для обработки толпы специалисты по обработке толпы имеют значительно преимущество перед специалистами по теме обсуждаемого вопроса.

2а. "каждое свое решение довериться неправильному специалисту человек будет ощущать на собственной шкуре и реально прокачивать этот навык".

И таки помогает с гомеопатами, всеразличными "целителями" и проч.?

Про то, что в медицине и т.п. принцип осознанного выбора не работает, уже Нобелевку давали, а "теория лимонов" -- это уже полвека как известно.

3. "Про >50%. Некрасиво манипулируюешь, называя догматом. Моделировать можно какое угодно положение дел и смотреть на следствия. Вопрос обстоит ли в реальности дело так и можно ли в принципе этого добиться он несколько посторонний".

Вообще-то именно этот вопрос -- одна из главных претензий: вместо того, чтобы моделировать действительность, прямая демократия (по крайней мере, в интерпретации Кравецкого) предлагает вырожденную искуственную модель с игнорированием кучи системно важных элементов. И догматически заявляет её адекватной действительности.

"Кравецкий считает, что оно >50% исходя из тех соображений, которые меня лично не убеждают" -- вот-вот. Полная лажа, если без вежливости.

deep_econom: -- вот у Лекса выделено

https://lex-kravetski.livejournal.com/626412.html

***Подчеркну, здесь есть одна существенная оговорка: средняя вероятность угадать правильное решение у участников коллектива должна быть больше ½. Эта оговорка чуть позже будет подробно рассмотрена.

если меньше 0.5 и менее, то всё рассыпается в прах

так и должно быть

это давняя задача о разорении игрока

https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_о_разорении_игрока

суть проста,

если мат.ожидание положительно, то длительная игра увеличивает выигрыш

если мат.ожидание отрицательно, то длительная игра увеличивает проигрыш

в игре в орлянку вероятность сравнивают с (1/2) в одном испытании

кроме того, это как раз говорит в пользу диктатуры, поскольку эксперты при отриц.мат.ожидании будут меньше ошибаться

при отриц. мат.ожидании следует уменьшать количество игр и увеличивать ставку

собственно я Лексу сразу указал нижеследующие аргументы и был забанен, а комменты был стерты

1. про вероятность выше 0.5 - нереалистичность и соответственно ведет к обоснованию диктатуры

2. коллектив неспецов посадите играть в шахматы с перворазрядником или в любую карточную игру

коллектив с треском уйдет в минус

3. лечиться будете у толпы идиотов или у нескольких спецов

самолет не спроектирует толпа идиотов

больше нет никакого смысла обсуждать цикл статей Лекса по другим его аргументам и другой пачке демагогии

нельзя втягиваться в бессмысленное обсуждение подробностей, если изначально модель мусорная

а так за лесом не видно становится сути

всегда так забалтывают

-- Тут у Лекса главная манипуляция: мол, гляньте, какие формулы и графики, красиво и убедительно. Но суть-то в неверности базы модели: мол, если на все вопросы толпа в среднем ответит правильно, то пусть решает и важные вопросы.

При этом риск неправильного решения в критическом вопросе -- пофиг.

Всё просто: на каком основании утверждается, что народ будет принимать правильные решения более чем в 50% случаев в области очень важных решений, где они не разбираются в принципе и не могут иметь достаточной информации?

-- Типа 9999 вопросов "в какой цвет красить забор" и "проблемы контрразведки" обсуждаются вместе, ага.

Это у него не первая кривая модель, которую он продвигает. Он даже апории Зенона "решил" :-) Поменяв условие задачи :-)

deep_econom: --

а тут как раз стоит упомянуть кучу исследований под названием асимметрия информации за которые давали нобелевки, в том числе Акерлофф, Стиглиц и иные

https://ru.wikipedia.org/wiki/Асимметричность_информации

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_asymmetry

про это все тупой Лекс даже и не слышал

что окончательно ставит крест на его тупой выдумке возникновения "ума толпы из неинформированности"

4. "Про выбор строго из двух вариантов с принуждением всех обязательно проголосовать. Это ты сам придумал, эти вопросы не упомянуты, т.к. они по мнению автора на модель не влияют и конкретно эти нюансы реализации он не посчитал нужным раскрыть".

Если автор модели игнорирует действительность, то я с таким подходом не согласен. Её -- действительность -- как раз и надо моделировать.

Так что всё просто: важно не только принять решение, но и его исполнить потом. При вертикали власти всё понятно, а вот тут -- как?

Плюс голосовать-то надо обязательно или как? Тоже непонятный нюанс. Потому что если заставлять, то многие будут тыкать наугад, "на отвяжись". А если нет -- то это уже не вписывается в модель.

5. "как влияют те, которые склоняют в нехорошую сторону? Какими-то сверхъестественными методами, или теми же, что и у всех остальных есть? Или у тебя некие моральные принципы, которые запрещают раскручивать не знающую логики массовую истерию в сторону принятия правильного решения?"

Т.е. вместо того, чтобы назначить специалистов делать своё дело, предлагается устроить шоу выборов перед голосованием? И чем по сути это отличается от обычного политиканства? Я скажу, чем: увеличением мощности иллюзии честной демократии :-) Если сейчас мы типа делаем свободный выбор специалистов под воздействием профессиональных манипуляторов, то предлагается делать типа свободный выбор ответов на вопросы некомпетентных обывателей в тех же условиях. Зато сами :-)

Парадигмальное отличие в том, что если некто выбран/назначен, то известно потом, что именно он отдал такие-то распоряжения. И он должен нести за это ответственность. А тут -- сами решение принимали, спросить не с кого! Офигенно удобно :-)

При обсуждении модели управления (принятие решений -- один из элементов) важно не "большинство вопросов правильно" (как у Кравецкого), а чтобы не было критических завалов по важным вопросам, особенно - у которых нет возможности просто откатить обратно.

В какой цвет красить забор -- пофиг, где строить завод -- много ресурсов, а вот планирование АЭС -- очень важно, чтобы не ёбнуло. И голосовать "как именно её строить" и даже "кто должен рассчитывать и строить" -- маразм, этим должны заниматься именно специалисты-атомщики.

Здесь требуется максимальная минимизация ошибок.

Возьмём наглядный пример: военные действия. Кому объявлять войну, включая "наступление -- лучший вид обороны" (пример: с Финляндией). Куда и на какой стороне ввязываться в войны "снаружи" (Сирия). А также -- спецоперации с предоставлением инструкторов и вообще секретные ССО. И таки как тут принимать решения прямой демократией с учётом секретности мероприятий?

Более того, решения подобного уровня могут быть и ошибочными -- гарантий 100% нет. Тут ещё важен критерий ошибочности, кстати -- но у Кравецкого тут маразм "можно всегда передумать и переголосовать". И вот вопрос исправления ошибок -- он очень важный. Та же Финляндская война -- подготовились фигово, при этом именно что пришлось нападать, что русскому менталитету противоречит. Раскрутить в "сами виноваты, вляпались в несправедливую войну" - да легко. Но что тогда было бы во время ВОВ? А причины "почему пришлось" -- это уже надо знать и понимать, а не "голосовать сердцем".

Расписываю.

Во-первых, во многих случаях информация вполне общеизвестна. Примеры, когда "голосование сердцем" легко может быть критически ошибочным, я приводил -- подробных возражений не было, лишь попытка перевести разговор на другую тему "а если наоборот".

Во-вторых, я -- вот для чего и обсуждаю -- выявил интересную особенность мышления "от прямой демократии". Очевидно, но мне в голову не пришло акцентировать внимание. Это я про "кто умнее в важных вопросах - власть или народ".

Стала понятнее психология манипуляции: мол, вы же видите, насколько хреновая и вообще антинародная текущая власть, так давайте за прямую демократию, сами всё решать будем! И проблема даже не в эльфийскости: если власть антинародная, то с чего бы ей разрешать эту самую прямую демократию?

Суть подлога иная: сравниваются НЕ системы, а реализация одной из систем (причём кривая) и теоретически идеально работающая другая. Это, мягко говоря, манипуляция и подлог.

Так вот: для того, чтобы принимать решения соотв. уровня, надо знать соотв. информацию. Которую подавляющее большинство, даже узнав, осмыслить не сможет. При этом многое из такой информации вообще не подлежит оглашению. Тут без специалистов -- вообще никак. На толпу их менять -- даже не смешно. Ответить надо именно на него, а не изворачиваться, меняя тезис.

Мы здесь обсуждаем именно прямую демократию -- вопросы к ней, ответы на них.

-- Ну вообще-то, с моей точки зрения логично сначала ответить на вопрос "работает ли модель в идеальных условиях?", чтобы не тратить время впустую на проработку теорий, которые даже в идеальных условиях не работают".

"Кравецкий где-то в комментариях говорил, что проработанных "реальных" нюансов у него сильно больше"

Во-вторых, да пофиг, что у него там "проработано". Главная-то проблема остаётся.

Во-первых, главная проблема: таки да, надо именно что моделировать действительность. Потому что вариант "от идеала" -- он легко работает в любую сторону. Чем не устраивает вообще умный просвещённый монарх? А если без приколов, то вот специалисты точно соображают больше, чем просто народные массы. Кстати, что показательно -- вопрос №2 именно об этом, и он был проигнорирован.

Проблема же не в том, что-де народ умнее специалистов, что смешно. А в том, что специалисты могут действовать против народа -- и вот эту проблему надо решать, а не страдать эльфийскостью.

Кстати, для леваков вообще характерна эдакая идеализированность. Вот сколько раз интересовался у разных -- чем не устраивает очень развитой социализм? Но нет -- хотят именно коммунизм. Потому что красивая сказка. Там всё по щучьему велению, и все люди хорошие-прехорошие.

Ну дык если они такие -- так и либертарианство работать будет :-)

Короче говоря, смотрим на действительность: подавляющее большинство народа ни в чём не разбирается, вообще не умеет думать нормально и при этом (и вследствие) легко ведётся на манипуляции.

Повторюсь: отличие прямой демократии от обычной лишь в том, что при обычной можно привлечь к ответственности врага народа (конечно, для этого требуются соотв. механизмы), а вот при прямой -- ответственных вообще нет, отсутствуют в модели.

"единоличных решений специалистов лучше избегать в пользу решения коллектива специалистов, где это возможно".

Оно всё очень в зависимости от обстоятельств. Скажем, сложный, но не строчный случай в медицине -- консилиум специалистов, причём разносторонних. А ургентная ситуация -- некогда ждать собраний.

Сложные решения и так принимаются по сути коллективно, но при этом должен быть некто, кто берёт на себя ответственность это решение принять и за него отвечать.

"назначать специалистов будут неспециалисты из народа? Или специалисты сами себя назначат, потому что неспециалистам это доверять нельзя?".

Таки да. Вот я -- химик по образованию. И считаю, что надо, чтобы именно химики составляли программы обучения, принимали решения в соотв. области и всё такое. А не голосованием.

Причём шарлатанов в химии разоблачат сами химики, ага. Потому что всегда можно проверить независимо, а шарлатанство в химии противоречит химии как науки. Проблемы в этой области -- из-за коммерческой выгоды, а это другой вопрос, к другим специалистам. И, разумеется, должна быть соотв. идеология.

В общем, опять та же манипуляция: современная хрень работает плохо, поэтому-де надо не её налаживать, а непрепеменно предлагать именно прямую демократию. Но сначала надо разобраться -- будет ли работать предлагаемое вообще.

Аналогия: религия -- вредная хрень. Но нельзя просто взять и отменить, надо предложить то, что будет работать лучше, но при этом сменить на голое рацио и не получится, и недопустимо по последствиям: психика нуждается в опоре для трансцендентальной функции.

deep_econom: --

https://deep-econom.livejournal.com/649291.html

о моделировании в экономике с выходом на общее моделирование

это как раз про моделирование, аналогичное тому, какое использовал Кравецкий, только уровень серьезно выше, поэтому туфту распознать сложнее

Обоснование пр. дем., ч. III

Возможность поставить вопрос

"Рассмотрим теперь второй нюанс «потенциального возражения».

Да, диктатор-специалист может оказаться именно тем, кто сформулирует правильный вариант ответа и вообще поставит сам вопрос, тогда как все остальные не могли предложить правильных вариантов, а то и вообще додуматься до этого вопроса.

Однако, как так получилось, что в обществе, которое слишком слаборазвито для постановки вопроса, нашёлся ровно один человек, на это способный, и именно он оказался диктатором? Тем более, если предполагать, что именно он способен формулировать вообще все вопросы, до которых неспособны додуматься остальные?".

Модель становится всё абстрактнее и эльфичнее.

Проблема более общая: кто будет задавать вопросы (иметь право)? Постулируется, что-де все. От идиотов до клинических троллей. "Только тем, кого касается"? Ну так вопросы можно задавать по глобальным государственным вопросам. И таки как вы это себе представляете в реализации, если не будет фильтра отбора?!

Вторая системная ошибка: почему это "нашёлся ровно один человек"? Да хоть сто тысяч, просто именно один находится на соотв. должности.

Вновь т.н. математическое мышление: абстрагирование от действительности. Незаметно так предполагается, что-де этот самый диктатор должен быть лучше всех, чтобы его диктатура нормально работала. Да ни разу: он дожен быть не самым-самым, а лишь достаточно компетентным, чтобы набирать себе специалистов-консультантов. Надо, чтобы система РАБОТАЛА, а не была наилучшей в сферическом вакууме.

Далее Кравецкий приводит пример: мол, он задал вопрос на логику, и большинство ответило правильно. Как-то (я вроде цитировал) он вообще заявил, что-де он и я сделали правильный выбор, за развитие науки, -- и типа поэтому его система работает. Мол, точно-точно более 50% точно так же думают.

Ну и вот такая милота в завершение темы:

"...наглядная статистика: коллектив, состоящий в большинстве своём из неспециалистов, голосованием выбрал действительно правильные ответы. Хотя, как видно по результатам, заметная часть проголосовавших, будучи назначены диктатором по этим вопросам, приняли бы в качестве ответа неправильный вариант".

Интересно, почему "забыто", что диктатор может привлечь специалистов для того, чтобы ему объяснили верное решение?

Учёт вероятности прихода к власти

"...есть ещё один фактор, который портит диктатуру: не факт, что в ней у руля «тот самый». ... Итак, предположим, что где-то в обществе есть потенциальный кандидат (или целое множество таковых), вероятностные показатели которого сильно выше, чем оные у всего коллектива. ... Пусть вероятность прихода такого диктатора к власти равна..."

...и вновь куча Внушительных Формул и Наглядных Графиков. Обсуждать это не имеет никакого смысла, т.к. системные ошибки делают модель непригодной уже по базе.

Обязательные для прямой демократии правила

Тут повторяются ранее разобранные кривости, именно:

Никакое решение не принимается окончательно и бесповоротно

Мол, всегда можно передумать без последствий. При этом всё та же странная дихотомичность: "То есть для каждого принятого решения в каждый момент времени должна быть возможность его пересмотреть и принять другое". На самом же деле придётся разбираться в проблеме: можно ли её как-либо исправить или же нет. Т.е. выбор будет из множества вариантов, а вовсе не "ОК, не получилось, так что загружаем предыдущее сохранение". Это так не работает, знаете ли.

Проблема не в "окончательно и бесповоротно", а в том, что неверное решение может быть критически важным. Пример: командование войсками. Прикиньте, как оно будет выглядеть при прямом голосовании, без диктаторов-командиров :-)

Из комментариев: "вопрос - а как всё это применять в случае войны или других случаях, когда счёт идёт на секунды? Хотя, конечно, это может быть вполне чисто техническая проблема - всем мобильник в руки и голосовать". Очень наглядный уровень понимания проблемы народом, ага. Ну, проголосовали-то быстро (предположим); но нельзя же так нагло забывать о том, что голосование -- не самоцель, решения надо в жизнь воплощать. Как думаете, многие ли смогут большинством прийти к решению "вызываем огонь на себя", например? Или просто "сражаться до конца или сдаваться" -- как быть при результатах голосования с минимальным перевесом? Типа 51% приняли достойное решение, 49% зассали, но тут же подчинились результатам голосования и начали сражаться геройски наравне с остальными? Или же они должны иметь право отойти в сторонку?

При прямой демократии не должно быть цензуры

"там, где массового заблуждения нет, и без цензуры почти гарантированно будет принято правильное решение — ведь решения принимаются большинством голосов, а без заблуждения вероятность правильного решения больше ½ для каждого"

Не верно.

Наличие массовых заблуждений приведёт к неверному результату, но их отстуствие ничего не гарантирует: невозможно разбираться во всём сразу. Т.е. по сути люди будут вынуждены голосовать по темам, в которых некомпетентны. Или, если исходить из модели Лекса, делегировать полномочия кому-то -- для чего надо, опять же, понимать в теме, чтобы делать это осмысленно.

Вот совсем примитивный пример: учёба. Есть ли у школьников массовые заблуждения по поводу предметов, которые они изучают? Очень редко. Однако реально отличников (чтобы понимали, а не зубрили) мало. И если исходить не из формального "три -- это удовлетворительно", на деле это означает, что индивид не освоил программу выше совсем уж базы. И он будет принимать решения, ага. Да большинство людей лажают по элементарной логике!

Сам Лекс -- см. чуть выше -- из того, что у него в блоге большинство из 300+ человек ответили на вопрос верно, делает вывод о том, что-де большинство из вообще всех людей ответит правильно. Типичное обобщение от частного к общему, нарушение логики.

Ещё пример: помнится, некогда Лекс "решил" апории Зенона методом переформулирования условий и подмены сути проблемы вычисляемостью. Таки да, реально черепаху способен догнать не только быстроногий Ахиллес :-) Но проблему с мыслимостью времени и пространства это не решает.

"Если все решения принимаются большинством голосов, то и решение о запрете распространении некоторых доводов будет принято им же. Но ведь распространённое заблуждение в этом случае гарантированно приведёт к запрету распространять опровергающие его аргументы. Таким образом, само наличие заблуждений при допустимости цензуры обусловит не только воплощение их в жизнь, но и значительные затруднения в отказе от этих заблуждений".

Формально верно, а по сути -- издевательство.

К чему приведёт запрет запрещать? К голимой либерастии. Нет никаких норм, всё обсуждаемо.

Нельзя запрещать предательство -- и пофиг, что если предательство -- норма, то общество невозможно в принципе.

К чему приводит всякое продвижение как нормы ЛГБТ, феминизма и проч., а также толерастии -- уже наглядно видно прямо сейчас. Хорошо ещё, что на примере Европы/США, а не России. Как думаете, каковы будут результаты по голосованию в США сейчас на темы "расового превосходства"?

Или взять ту же самую теологию как науку (см. мои видео на тему). Вероятно, в России большиство учёных против -- но почти все молчали в тряпочку. Что будет против просто большинство народа -- уже не уверен. На Западе теологически факультеты в университетах -- норма.

Не было бы, к примеру, индустриализации — крестьяне составляли подавляющее большинство, а их куркульский менталитет местами привёл даже к т.н. «голодомору» — это уже напрямую «лишь бы кому другому не досталось, себе хуже сделаю», какое тут голосование за индустриализацию?

Ещё раз напомню: давно уже доказано, что многие аспекты жизни характеризуются несимметричностью обладания информацией, и принимать в них достаточно обоснованные решения невозможно. Та же медицина: вы не можете перепробовать способы лечения и специалистов, чтобы выбрать, как и у кого лечиться, во многих случаях.

Короче говоря: какую область не взять, без цензуры, осуществляемой специалистами, -- никуда.

Обратите внимание на смыкание в результатах такого вот левачества и оголтелой либерастии.

А также в позиции "люди должны сами за себя всё решать". Это типа аксиома, которую надо продвигать, невзирая на последствия.

В комментариях задан правильный вопрос:

"Допустим, у нас страна 10 млн. человек каждый может поставить вопрос на голосование. Как минимум 1000 человек тупо будут ставить вопросы типа выдать звезду героя России роботу Федору, или выделить бюджет на генетическую разработку Халка. И важные вопросы потонут в какой-нить ерунде. Каждому человеку придется отвечать на тысячи вопросов и он будет это делать на автомате, т.е. станет тем самым генератором случайных чисел из-за чего система перестанет работать. Значит, нужен спам фильтр, но по условию цензуры у нас не может быть, но банальный фильтр от спама может стать цензурой. Как технически организовать?"

Ответа за девять месяцев Кравецкий так и не родил, что характерно.

Решение принимают все те люди, которых коснутся его результаты, и только эти люди

"...если вкратце, чтобы демократия была эффективна даже там, где существует заблуждение, принятое решение должно напрямую сказаться на тех, кто его принял, и они должны иметь возможность изменить своё решение уже после того, как было принято общее решение большинством голосов".

Очередной раз укажу, что обсуждаемая модель явно представляется на уровне "всем домом решаем, в какой цвет красить шаткетник вокруг палисадника". А вот на государственном уровне -- который касается всех -- epic fail.

Напоминаю про свою работу "Демократия без прикрас" (вариант в fb2), окончание соотв. главы:

"...это очень эффективный способ управления, но лишь при соблюдении двух условий: во-первых, избиратели хорошо знают друг друга, и во-вторых — решают только простые вопросы, локально касающиеся внутренних дел строго этого самого коллектива. Скажем, группа студентов решает, что закупать на окончание сессии —вино или пиво (постановили: «и водку тоже»). Но не более того".

Скорость изменения решения

Скорость принятия решений

Не имеет значения.

Но отмечу, что модель (там дополнительное ещё) с кучей формул и графиков приводит к тому, что "при равных и относительно больших вероятностях «принять решение» для диктатора и для коллектива половина коллектива сделает это существенно быстрее, чем диктатор".

Оцените сами, какое отношение к действительности имеет модель, согласно которой голосование половины страны по какому-либо вопросу будет быстрее, чем передумать одному человеку.

Обоснование пр. дем., оставшееся

Сравнение «среднего»; Вероятность, что диктатор передумает быстрее

"Обращу ещё раз внимание на то, что распределение по количеству шагов у диктатора и у коллектива — разные" -- это к вопросу искусственности модели. Изменение мнения -- оно, оказывается, "по шагам". Просто вариации на тему предыдущего поста.

Ну и в конце "Итого" -- мол, рассмотрели кучу абстракций и я (в смысле Кравецкий) типа показал, что прав.

Главные аргументы к неработоспособности его модели, а именно:

- постулирование вероятности правильного решения > 50%;

- игнорирование последствий критически важных решений;

- игнорирование проблемы исполнения решений --

так и остались без контраргументации.

Единственное интересное в этом посте -- это мимоходный тезис "Из всего этого следует, что не только в моральном аспекте или исходя из представлений о справедливости и необходимости развития всех и каждого следует предпочитать прямую демократию диктатуре или правлению малых групп, но и из чисто практических соображений...". Про практические соображения мы уже разбирали, а вот отсылка к морали интересна.

Про развитие всех и каждого никто не спорит, но это -- вопрос отдалённого гипотетического будущего.

Кстати, припоминаю, как несколько лет назад мы с Лексом обсуждали "что делать с дикими народами, которые хотят жить по своим обычаям", если упрощенно. Оба были за то, что надо бы воспитывать и образовывать. Но я считаю, что это надо делать одновременно с жёстким контролем и минимальной толератностью, образовывать желающих и местную элиту, а уже они пусть передают постепенно имперскую культуру соплеменникам, а также контролируют их. Ну и ресурсы на это, понятно, выделять с учётом отдачи. Лекс же выступал, как я помню, за выделение значительных ресурсов и толерантность по отношению к текущему поведению -- мол, надо относиться снисходительно и терпеть, образовывая методом кормёжки пряниками от пуза. Типично левацкая позиция, кстати.

Но заинтересовало меня тут обращение к справедливости.

Очень наглядная иллюстрация отличия этики.

Социалистическая -- это "каждому -- своё", "каждому -- по труду". Ответственность для ответственных, в конце концов.

Коммунистическая -- халява "каждому -- по потребностям", а требований вообще нет. Мол, все сознательные будут. Вера. "Счастье для всех, даром, и чтобы никто не ушёл!".

Справедливость тут понимается как-то очень странно:

Переходим к комментам:

-- Сферический конь в вакууме несомненно хорош, но почему-то получается что неизбежно роль руководителя делегируется одному человеку. Особенно хорошо заметно в армии, когда скорость принятия решений является ключевой. А прямая демократия если и работает, то в маленьких коллективах, причем фактически уверен, что только до поры критичности выживания для каждого из члена этого коллектива.

Согласен (ответа от Кравецого нет). Вот дальше разговор ещё:

-- Прямая демократия имеет ряд своих плюсов, которые позволили ей как форме власти исторически возникнуть, преуспевать, исчезнуть, и затем снова оказаться востребованной. Главные из них, это:

1) Устойчивое блокирование любых властных инициатив, которые направлены против интересов большинства.

2) Оптимизация поиска решений по принципу максимального консенсуса, предельного сглаживания конфликта интересов. (часто в ущерб как эффективности, так и скорости.)