Warrax

К вопросу о поп-развитии успешности

Вассерман перепостил «25 неоспоримых истин о «личном развитии»» с заголовком "Здравый смысл работает получше большинства тренеров". Современные мифы на тему "личного развития" и "успешности" несколько задолбали, а писать подробно некогда/лень. Так что есть мысль это разобрать разок, но подробно.

Asocio:

«Рассуждения о "возможностях", как о чистой категории, совершенно некорректны. Всякая возможность — это, в первую очередь, некие ресурсы, эту возможность дающие. Вот, например, здоровье — невосполнимый ресурс, который так или иначе влияет на возможности и, как следствие, на дальнейшую судьбу — включая и работу, и обеспечение детей, и накопления, и тому подобные жизненные стратегии.

Богатый уверен в завтрашнем дне. Бедный всегда в состоянии стресса.

Богатый занимается спортом. Бедному некогда и не на что.

Богатый проходит дорогие медисследования. Бедный нет.

Богатый не боится заболеть и правильно лечиться. Бедному нельзя терять деньги (работу), он снимает симптомы сильнодействующими средствами.

Богатый покупает здоровую пищу. Бедный покупает что подешевле.

Богатый может позволить себе экологически чистые вещи, выезды на природу, фильтры для воды. Бедный постоянно под воздействием различных ядов.

Богатый отдыхает. Бедный надрывается.

Ну и тому подобное.

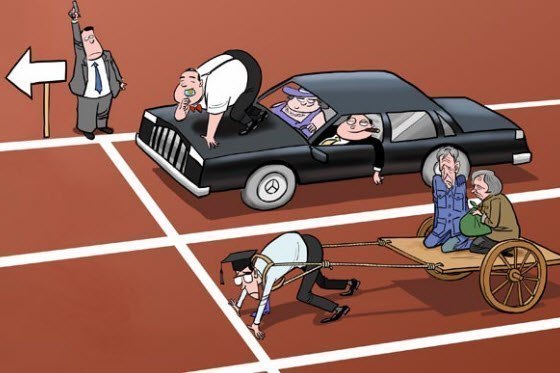

Эта простая сравнительная табличка даёт представление о том, насколько меньше возможностей у бедного человека в принципе и возможностей "найти работу" в частности. Описанные факторы можно сравнить с физическими константами — уж как бы тебе не хотелось, но некоторые вещи будут вести себя именно так, а не иначе. Например, отнимать энное количество времени или здоровья. Все эти вещи накапливаются, наслаиваются, аккумулируются в человеке, результатом становится резкое увеличение возможностей за счёт высоких доходов и резкое же их уменьшение за счёт низких. Это важно — мажорчикам кажется, что высокие доходы только добавляют возможностей к некой общей планке, которая остаётся неизменной при уменьшении доходов. Это не так.

Феерическая глупость Эффективных Манагеров, превратившаяся в идеологию, вообще не воспринимает действительности. Это даже не уровень рабовладельческого общества, при котором рабы не воспринимались как люди, — здесь нет даже категории "раба", нет критерия различения. ...исчезло само восприятие реальности. Все, абсолютно все люди в представлении Эффективного Манагера — это сытые, богатые, здоровые, обеспеченные люди — они либо "работают и зарабатывают", если хотят этого, либо не "работают и зарабатывают", потому что не хотят. Потому что они ленивые, пьющие, неэффективные — короче говоря, мудаки. А вот если бы хотели — тогда вопросов нет, они бы сразу нашли работу и стали бы зарабатывать».

- 25 неоспоримых истин о «личном развитии»

- 1. Приобрётенные знания ещё не гарантируют того, что вы будете расти и развиваться, главное — умение их применить.

- Asocio, Простые и нехитрые советы

- 2. Хорошая идея без действий — ничто

- 3. Возможности нужно не искать, а создавать

- 4. На 10% нашей жизни влияют неконтролируемые обстоятельства, а на оставшиеся 90% – то, как мы реагируем на эти обстоятельства

- 5. То, что мы не начнём сегодня, не может быть закончено завтра, поэтому никогда не нужно откладывать

- 6. Дожидаясь идеальных условий для того, чтобы осуществить свои планы, вы можете остаться ни с чем

- 7. Пока вы будете продолжать делать то, что вы делаете, вы будете продолжать получать то, что вы получаете

- 8. Не стоит бояться перемен. Чаще всего они случаются именно в тот момент, когда они необходимы

- 9. Дисциплина нужна для того, чтобы из того, что вы хотите больше всего и того, что вы хотите прямо сейчас, вы всегда выбирали первое

- 10. Чем тяжелее путь, тем больший успех ждёт в его конце

- 11. Сложные времена не могут длиться вечно, но если человек усложняет все сам — это навсегда

- 12. Многие успешные люди переносили множество неудач, прежде чем добиться своего

- 13. Ни один человек не рождается успешным

- 14. Есть очень много вещей, о которых мы ничего не знаем

- 15. Наличие плана с какими-либо недостатками лучше, чем отсутствие плана вообще

- 16. Сначала нужно учиться отвечать «да»

- 17. Независимо от того, как вы зарабатываете на жизнь, вы работаете только на одного человека – на себя. Главное, решить, что вы продаете, и кому?

- 18. У всех нас есть свои сильные стороны. То, что сработало у кого-то другого, может не сработать у вас, и наоборот

- 19. Вы никогда не станете обладателем хорошей идеи, если перед этим не сгенерируете множество плохих

- Иллюстрация

- 20. Быть занятым и быть продуктивным – это две разные вещи

- 21. Быть счастливым и быть успешным – это две разные вещи

- 22. В каждой ситуации у вас есть выбор

- 23. Успех – это не доминирование над другими, это доминирование над собственным потенциалом

- 24. Жизнь полна возможностей, благодаря которым вы можете стать тем, кем вы хотите

- 25. Вы имеете полное право быть счастливыми. Осуществите вы это право или нет, зависит только от вас

- Зачем вы ищете врагов? Это же глупость: любому ясно, что все наши беды от нас самих!

- А где были русские, когда другие нации расхватывали все теплые местечки? Чего вы теперь жалуетесь – самим надо было действовать!

- 1. Приобрётенные знания ещё не гарантируют того, что вы будете расти и развиваться, главное — умение их применить.

- Иметь спокойствие принять то, чего не можешь изменить, мужество изменить то, что изменить можешь, и мудрость отличить одно от другого

- Психология бедных и богатых, дополнение

- Настоящая история успеха Билла Гейтса

- Про выход из зоны комфорта

- Д.Д.Щаспройдёт, Личный опыт выхода из "зоны комфорта"

- Богатые экономят, вкладывают, ценят и покупают дешевле

- К вопросу оплаты

- «КоммерсантЪ» не понимает отношения россиян к деньгам

- 21 отличие в мышлении богатых и бедных люде

- Привычки богатых и бедных

- Успешные и неуспешные люди

- Чем богатые отличаются от бедных?

- Тони Роббинс и нигерийские письма

- Ник Вуйчич: Другая сторона истории

- Quotes Watch

- Всё на 90% зависит от вас!

- Нехитрый рецепт жизненного успеха

- Изменение капиталистической мечты

- Про психологию бедных и богатых с зефирками

- Презрение к труду в России?

- рудоголик — это диагноз

- blau-kraehe, Нелучшие

- Мнение тов. Сталина

25 неоспоримых истин о «личном развитии»

1. Приобретенные знания еще не гарантируют того, что вы будете расти и развиваться, главное – умение их применить.

Ну, неоспоримо ведь, правда же? На фига знания без применения?

Обратите внимание, что об обратном — молчок. Мол, знания без применения — это фу, а вот действия без знаний — мелочь, не стоящая упоминания.

Зачем педалируется процитированный тезис? А вы обратите внимание на две современные тенденции:

1. перевод образования с фундаментальной системной позиции на практические "кейсы", дающие лишь фрагментарную мозаику действительности;

2. провозглашение активности самоценностью, по сути — постановка её выше знаний.

Далее объяснять надо? Если надо, то у вас, извините, знания не приобретены.

Напомню, раз уж начали с Вассермана, мою статью 2015 года "Вассерман поясняет ситуацию с образованием в РФ", цитирую Анатолия::

"Потому что целостная картина мира очень полезна тем, у кого она есть, и очень вредна тем, кто хочет манипулировать. Бизнес и политика во всем мире давят на образование со страшной силой, добиваясь, чтобы оно не только не создавало, а, наоборот, разрушало целостную картину мира и превращало людей в стадо, бессильное перед пастухом".

А вот Герман Греф:

"Как только все люди поймут основу своего «Я», самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемыми, когда они имеют знания. … Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность судить напрямую, получать напрямую не препарированную информацию через обученных правительством аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на головы, средства массовой информации, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации всё равно заняты построением, сохранением страт? Как в таком обществе жить?! И мне от ваших рассуждений становится страшновато, честно говоря".

Поэтому-то и продвигают подобные тезисы, и начиналось подобная пропаганда ещё в СССР, помните сентенции типа "студент, забудь всё, чему тебя учили"? А ведь когда-то в Америке признавали, что Советский Союз победил в космической гонке благодаря учителям, т.е. школьному образованию.... Сейчас же, как давно уже написал Илья Смирнов, подход иной:

"Правящие элиты постоянно сталкиваются с противоречием: для поддержания режима в конкурентоспособном состоянии нужны квалифицированные кадры, но чем "кадр" образованнее, тем более он склонен к вольнодумству за пределами своей специальности. … Идеальным для начальства был бы такой специалист, который знает все про 15-ю хромосому, смутно догадывается про 16-ю и убежден, что Белоруссия — это мусульманская страна по соседству с Ираком."

Так вот, "ненужные для практики" знания как раз и формируют целостную картину мира. Более того — обучение должно в норме формировать именно умение мыслить, а не просто "приобретать компетенции". Это, кстати, к вопросу "а-а-а, в школе дают лишние знания!". Знания лишними вообще не бывают, знаете ли. Сейчас, конечно, страх и ужос, но в советское время программа была рассчитана именно на системное понимание мира, и в плане естественных наук претензий почти нет (вот ещё бы логику добавить и психологию).

Верный же тезис в контексте таков: теория без практики мертва, но действия без теории — это полный идиотизм.

xedrox: — Сейчас время не просвещённого абсолютизма, но абсолютного идиотизма.

Там копирайтер поставил себе задачу написать что-то умное. Но при этом он глуп (?) и да, отравлен либерализмом и лживым позитивизмом-для-масс ("вы нищие просто потому что неэффективные, а не потому что мы украли все деньги на образование, медицину и т.п., так что мыслите позитивно и ищите возможность что-то делать, чтобы мы забрали у вас 50% дохода на налоги", "не сомневайтесь в капитализме просто это вы лично неэффективный, ведь кто-то же смог").

Там не пропаганда, а бред — куда полезнее список либеральных мифов с разбором иметь, чем недомыслия по ссылке. Т.е. это "умалчивание деталей", недомыслие, а не декларация либеральных или иных идеалов. "Вы, нищеброды, не хотите открыть свой бизнес, как я, а я всего-то несколько миллионов занял у родственников", "пусть каждый откроет свой бизнес и не жалуется".

Кстати, напомнило:

7 советов, как сделать жизнь лучше:

- Бесполезный совет.

- Совет, требующий больших затрат времени.

- Очевидный совет.

- 4. Совет, требующий больших денежных затрат.

- 5. Совет, требующий чрезвычайно особенных условий.

- 6. Рекомендация выполнять советы регулярно.

- 7. Совет, который написали для того, чтобы получилось всего 7 советов.

+ фото девушки в наушниках на пробежке

Asocio, Простые и нехитрые советы

Предприниматель Тинькофф уже третий раз выходит в топ с гениальными советами начинающим бизнесменам. Догадываюсь почему выходит - не гэбэшный прожект "фрицморген", не подозрительные картофельные фермеры из комментов - натурально, предприниматель, пиво варил, все видели. Поэтому набигают — ждут откровений.

Главный мудрый совет его звучит так: если разница между входящей и выходящей ценой менее 100% — это очень опасно. А желательно 300-500. "Кто, кроме меня, скажет вам правду?" — кагбе отечески говорит нам предприниматель.

Действительно. Я сейчас вам тоже скажу правду. Правда звучит так —- полезное невыгодно.

Полезное стоит дорого. Открыть пивной магазинчик — это одно. Построить, скажем, заводик по производству мебели или построить дом, или даже сделать тёплую одежду для жителей северных территорий — это другое. Как вы понимаете, полезное окупается совсем в другие сроки и совсем другими процентами. Разгадка проста: чтобы полезное окупилось нужно его предоставлять ВСЕМ. Ну чтобы эдак миллионов десять купило это полезное именно у тебя. А все у нас сейчас не имеют возможности платить за полезное. Поэтому приходится ориентироваться на вредное.

А вредное — оно, как вы понимаете, завсегда окупается. Наркота, азартные игры, оружие, проституция — всё это "бизнес" с той самой огромной прибылью. Ну и пиво туда же входит, на котором наш советчик поднялся-то. Все знают — если открыть пивной магазинчик, то никогда не прогадаешь. С наркотой тоже не прогадаешь, но она кагбе нелегальна, а с пивом все дороги открыты.

Итак, как же открыть свой бизнес? Правильный ответ — займитесь какой-нибудь мерзостью. Спаивайте население, или скуривайте его, или безбожно наебывайте, продавая "уникальные наборы ножей за 999.99" с себестоимостью ~5 рублей. Короче говоря, совершайте то самое преступление, на которое капитал всегда готов пойти ради 300% прибыли.

О нет, я не хочу сказать, что производство и продажа пива это такое страшное зло, что нужно беспощадно карать. Я просто намекаю, что действительно нужное и полезное для людей дело — о котором постоянно говорят "бизнесмены" — никогда не даст беспроблемной огромной прибыли. Хлеб можно начать продавать по пять сотен булка, можно носки продавать за тысячу, но это чревато большими сложностями. А вот наркоту или бентли вполне нормально продавать в тыщу раз дороже себестоимости — все и ждут от них высокой цены, и с готовностью деньги выложат.

Как видите, в нашем случае бизнесмен кагбе прямо говорит окружающим "если вы попытаетесь сделать что-то полезное - вы мгновенно прогорите, поэтому сразу ориентируйтесь на бесполезное, а лучше на вредное".

Поэтому в радиусе 500 метров от моего дома три точки разливного пива плюс магазинные и ларечные бутылки. А найти приличный консервный нож уже несколько лет не могу.

2. Хорошая идея без действий – ничто

Оно ведь тоже, казалось бы, и не поспоришь, так ведь?

Однако см. п.1 в предыдущем посте и думаем: почему не написано что-то вроде "теория без дел — мертва"?

А потому, что манипуляция смещает внимание именно что на идею без теории. Про теорию ненавязчиво "забыто" — мол, надо выдвигать идеи и их реализовать, быть активным! "Чего тут думать, прыгать надо" (с)

Более того.

Может ли быть хорошей идея, которая вот-прямо-сейчас не применима практически? Да сколько угодно — наука именно так и развивается. В математике или философии идея с действиями — это вообще как? Да никак, только через теорию, которая эти идеи использует, но уже привязана к действительности и практической реализации. И если эту теорию требовать перед действиями, то это же думать надо. Другое дело — идеи генерить!

Нагляднейшая иллюстрация лозунга — это действия Илона Маска. Никто не спорит — сами идеи многоразовых ракет, сверхбыстрого транспорта и сверхёмких аккумуляторов — очень даже хорошие. А уж действий-то у Маска сколько! Разбогател-то (лично) как! Воплощение мечты креакла-хипстера! Вот только с теорией напряг, ну и с практической реализацией заодно.

Вот для тех, кто темой не интересовался, подборка публикаций на тему (2017 год, когда этот текст писался; не вижу смысла искать свежие)

Конечно, к Маску лично дело не сводится. Скажем, то же принцип "идея+действия-теория, деньги распилить" применён в разработке "ё-мобиля" (кто-либо сейчас ещё помнит, что это?).

Кстати говоря, людей, которые понимают, что идея — она ведь не "сама по себе", а всё равно должна укладываться в какую-либо теорию или подразумевать изменение таковой или даже создание новой, но именно что системной теории, уже крайне мало. Отсюда и берутся всеразличные "ниспровергатели официальной науки", которые не понимают, что наука — это одна большая система, в которой всё увязано, и нельзя просто "придумать идею заменить вот то на вот это" — надо будет переделывать, мягко говоря, много чего — причём всё это прекрасно работает и в теории, на практике. Но идея — она же самоценна :-)

Да, на всякий случай: план действий — это не теория.

Таким образом, тезис направлен на формирование клипового мышления и укрепления установки на активность как самоценность.

3. Возможности нужно не искать, а создавать

Как категорично! Мол, если и может быть что вам подходящее, не надо искать, надо создавать! Приспичило в туалет — не ищите готовый, выкопайте яму для септика, ну и так далее до завершения строительства. И не забывайте. что уже после первого использования сооружение будет уже готовым, и надо создавать новое.

На самом деле эта сентенция — перевранное высказывание Шоу:

Видите разницу?

- Если вам что нужно и не нашлось подходящих условий, создайте их себе сами.

- Если вам что нужно, не надо искать подходящих условий, пытайтесь создать их себе сами.

Сравните КПД, очень наглядно, пример я уже привёл.

Посыл такой суггестии — именно что в направлении "чего тут думать, прыгать надо", когда активность заявляется самоцелью и достоинством, превышающим знания и умения.

4. На 10% нашей жизни влияют неконтролируемые обстоятельства, а на оставшиеся 90% – то, как мы реагируем на эти обстоятельства

Тут вспоминается принцип Парето: «20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата». Конечно, обстоятельства и усилия тут не взаимозаменяемы, но настораживает.

На самом же деле подтасовка проста: обстоятельства "посчитаны поштучно", без весового вклада. Т.е. что бы не случилось — это одно обстоятельство.

Для наглядности примера возьмём неконтролируемые обстоятельства, возникшие при разрушении СССР:

- реализуемое, а не теоретическое право на жилье;

- бесплатная и всеобщая медицина с развитой профилактикой;

- бесплатное образование, даже со стипендией, на которую кое-как, но можно жить;

- зарплаты, на которые можно жить;

- гарантированное пенсионное обеспечение, на которое можно жить.

Это, понятно, не весь список. Но всего лишь 5 обстоятельств, мелочь какая. А то, что сейчас для подавляющего большинства жизнь превратилась в выживание — это пофиг, главное — можно реагировать на это как хочешь! 90% реакции!

Второй аспект, про реакцию.

Возникло такое явление, как наркомания — которая раньше была в маргинальных кругах, в богеме, ну и мимоходом покурить дури несколько раз за жизнь по дури. По крайней мере, в РСФСР; в Азии траву курили больше — но там это традиционно. Но уж о всяких "крокодилах" и прочем подобном реквизите для премии Дарвина никто и не слышал.

Казалось бы, как реагировать на наркоманию в социуме? Ну, не обязательно действиями, но по крайней мере позиция должна быть "против", не так ли?

Но ведь у нас 90% вариативности! Можно считать, что моя хата с краю, можно поддерживать легализацию наркотиков, можно считать наркоманов просто больными (а преступниками их делают законы, которые надо смагчить), можно ратовать за подгон метадона от государства. Чай, не тоталитаризм какой!

Короче говоря, суть сентенции проста: смиритесь с тем, что вам навязывают, и реагируйте позитивно.

Или так: когда пацака вынуждают надеть намордник, он должен рассматривать радость минимум как вариант.

xedrox: — Более того: средний житель капстраны слегка болен, глуповат, почти бесправен, затравлен и потому фактически лишён возможности изменить обстоятельства. Только эмигрировать, хотя там он тоже скорее всего нафиг не нужен, а востребованным специалистом стать имеют шанс единицы (говоря о возможности вложить время и средства в образование и навыки).

Причины — отдельная тема. Например, воспитание, образование, условия жизни, питание, жилищные условия и т.п. породили на территории пост-СССР поколение мужчин, которые ничего не хотят, ничем не интересуются и тестостерон утратили. А на территории США "недопустимо" критиковать власть / страну: другие же смогли хапнуть, значит проблема именно в тебе, ты непатриотичный лузер, бангстеры не при чём, лоббирование это норма, ура демократии. "Не возмущайся, спервадобейся любой ценой" и тебе будет наплевать на остальных, кто прислуживает.

Потому действует МОЩНАЯ ЕРЕСЬ в виде психологической защиты: "не можешь изменить обстоятельства, значит измени отношение". Мироощущение почти = трактовке / восприятию происходящего. Олигофрен, эзотерик, буддист, просветлённый, "харе кришна", йогин, сторонник "позитивного мышления" — не агрессивны, безопасны для паразита. Буддизм ("популярный") "разрешили": он за стремление к нирване, покою, "гармонии" / бесконфликтности, отсутствию желаний и страстей. Религии смирения, терпения и розовых пузырей. Воспитанные рабами / инфантилами НЕ ПЕРЕНОСЯТ долговременных конфликтов / неудобств: они плачут, обжираются, пьют антидепрессанты и убегают от реальности.

В противовес принцип синтропии Ордо: не можешь изменить обстоятельства, так меняй что можешь внутри и снаружи, чтобы в гармонии этики (духа и поступков, рано или поздно, лично или коллективом) получить возможность влиять. Созидание от себя и вовне, путь силы изнутри и наружу, выжигание паразитов и балласта (вроде гуманистов со "слезинкой ребёнка" или "универсальной ценностью человеческой жизни").

Тотальная война вечна, и только внутри группы с единой этикой она перестёт быть разрушительной — так разумный индивидуалист становится имперцем. Конфликты, боль и страдание — неизбежны, так что к борьбе можно относиться спокойно, не забывая съесть земляничку, вися на краю обрыва над голодными тиграми. "Не можешь изменить обстоятельства? Набирайся сил."

5. То, что мы не начнем сегодня, не может быть закончено завтра, поэтому никогда не нужно откладывать

По тексту получается, что никогда не нужно откладывать НИЧЕГО.

Мол, как в голову пришло что начать — надо делать немедленно! "Чего тут думать, прыгать надо" (с) — кстати, эта фраза из известного анекдота отдельно звучит как-то уже не смешно.

Думать не надо, это вредно! Особенно если начальство что прикажет — исполнять шустро, не обсуждать, при этом радоваться тому, что выполнение начато сразу же. Идеал — биологический робот-исполнитель, у которого нет даже желания задуматься над тем, что он делает и зачем.

Конечно, кто-либо скажет, что это — типа супротив прокастинации. Однако такая рекомендация — это "не откладывайте всё на потом", а вовсе не "делайте всё сразу же".

6. Дожидаясь идеальных условий для того, чтобы осуществить свои планы, вы можете остаться ни с чем

Оно, конечно, верно, что если дожидаться на 100.00000% идеальных условий, то можно и не дождаться.

Но суггестия фразы очевидна: не надо ждать даже более-менее подходящих условий, действуйте сейчас! Всё то же самое: "а что тут думать, прыгать надо!". Типичное: "Требуются энергичные, креативные люди с нестандартным мышлением". Это типа главное требование, а не знания, навыки и интеллект.

Такая направленность на риск также идёт на пользу "американской мечте": по закону больших чисел кому-то либо повезёт, и его можно будет ставить в пример: вот, смотрите, он не ждал, а действовал! Про значительно большее количество рискнувших, котором не повезло, "забывается".

Обратите внимание: по сути одно и то же пересказывается разными "мудрыми" тезисами. Хоть какой-то вариант, но подействует.

— Каждый список утверждений можно поставить под вопрос, если критиковать его в спектре от буквальных интерпретаций до предполагаемой суггестии.

Однако, если помнить о том чего стоят возражения разного типа на самом деле, не сложно заметить какие утверждения останутся верными, несмотря на критику, а какие являются бессодержательными или ошибаются довольно прямым и явным образом. В данном случае, утверждение - верное по сути.

Просто потому, что ни один надёжный план не требует идеальных условий.

Контр-аргумент от суггестии не выдерживает критики, это же практически подмена исходного утверждения. Понятно, что исходные утверждения будут говорить об одном и том же, когда критика и сама искажает их в одном и том же направлении - как будто бы недостаточно того, что они подобраны в качестве артефактов специфичного видения мира. Однако, даже если эта специфичная точка зрения и является ложной, сами наблюдения совершенно не равны между собой. Среди них есть, как имеющие фактически характер, вроде идеи о том, что многие успешные люди перенесли множество неудач, так и близкие к абсурдности, типа идеи о том, что перемены происходят, когда они необходимы. При желании, их даже можно разложить в спектр от патологически бредовых до неоспоримо тривиальных. Конечно, смешивать в единый кодекс тезисы настолько разного уровня - сомнительная практика, которой популярная психология злоупотребляет в неприемлемых масштабах.

— Вот это я и называю программистским типом мышления, с буквальным пониманием. Между тем как важна именно суггестия тезисов, которые подаются как "самые правильные". Причём их направленность вполне понятна.

— Я не думаю, что у них есть какая-то реальная направленность. Подобные советы имеют лишь одну цель - привлечь внимание и вызвать интерес. Думаете человек, составивший подобный список и даже те, кто пришли к отдельным утверждения волновались об этом? Нет, конечно. Здесь, схема работы - говорить людям то, что они хотят услышать, так что бы это не избавило их от необходимости искать новые советы. Большая часть всей подобной литературы, сетевых публикаций и даже расхожих мнений - паразитный эффект того, что лампочки сферы психологических услуг не могут, и не должны гореть вечно.

— Тут дело в чём: конкретный автор, понятно, просто собрал в кучу "мудрости" и запостил, чтобы перепащивали и ему перепосты и лайки шли. А я про суть — то, что такие "истины" направлены именно что на продвижение либерастии.

7. Пока вы будете продолжать делать то, что вы делаете, вы будете продолжать получать то, что вы получаете

Это ложь. Даже в этом же списке в п. 4 написано: "на 10% нашей жизни влияют неконтролируемые обстоятельства". Реально, конечно, гораздо больше, но это мы уже разбирали, тут же просто указываю на лживость тезиса: "получить" вы можете и от неконтролируемых обстоятельств, что бы вы не делали.

Т.е. даже если вы продолжаете делать то, что делаете, то вполне может быть, например, повышение зарплаты и должности. А может — увольнение на улицу в бомжи.

И относится это не только к работе: скажем, в семейной жизни нередки случаи, когда жена подаёт на развод именно по причине "раньше устраивало, что делал муж, а теперь не устраивает".

Даже если взять нечто физическое — и тут мимо: любой спортсмен подтвердит, что в начале занятий спортом успехи растут быстрее, а потом для каждого мини-достижения надо вкладываться гораздо больше.

Даже ничего не делая, можно получить много полезного (наследство) или вредного (случайное ДТП, когда вы пострадали, будучи пассажиром).

Короче говоря, тезис категорически не верен с любой точки зрения.

Каков же его смысл? А ровно тот же: активность как самоцель, всегда надо замахиваться на большее! Не расслабляться, работать-работать-и-работать! А то хозяева всемирного капитала не досчитаются нескольких долларов, нельзя же так.

Это Сталин и Берия думали, как сократить рабочий день, чтобы у народа было время для отдыха и саморазвития, для капитализма же человек должен вкалывать на эффективного собственника как можно больше и думать о чём-либо, кроме работы, как можно меньше.

"Современное рабство — это не рабство прошлого. Оно другое. И строится оно не на силовом принуждении, а на изменении сознания. Когда из гордого и свободного человека под воздействием определённых технологий, посредством влияния идеологии, власти денег, страха и циничной лжи получается психически неполноценный, легко управляемый, продажный человек".

Дополнительно: манипулятивные технологии всегда работают не только с окнами Овертона, но и Кара-Мергена. Вот и в этом плане, если вы обращали внимание, не только рекламируется белка в колесе (пусть и расширяющемся и со стразиками) как норма, но и осуждается простая размеренная жизнь с уверенностью в завтрашнем дне, когда ничего особого не надо делать, кроме исполнения рутинных обязанностей, чтобы быть уверенным в том, что не окажешься без жилья, работы, медицинской помощи и т.д. Это, мол, толитаризм, когда за людей государство думает! Даёшь свободу от патернализма!

Между тем для подавляющего большинства нужна именно такая простая и размеренная жизнь: иначе полезного они вряд ли что сделают, а вот вредного — до фига, как для себя, так и для окружающих, поскольку жизнь в постоянном стрессе без уверенности в завтрашнем дне психике на пользу не идёт.

8. Не стоит бояться перемен. Чаще всего они случаются именно в тот момент, когда они необходимы

Бояться-то не надо — просто потому, что бояться вообще ничего не надо.

Да и положительных перемен редко кто боится.

Но тут дело в другом: как уже понятно, вся эта подборка "неоспоримых истин" направлена на "чего тут думать, прыгать надо". Понятно, что в результате будет множество тех, кто в результате прыжковой активности, расталкивания локтями других и проч., и проч., вовсе не достиг успеха, а ровно наоборот. Более того, таких будет большинство. И вот тут надо как-то это объяснить — ведь не может же быть, чтобы неоспоримая истина была обычной брехнёй?

А вот и объяснение: на самом деле это просто было нужно. Чтобы ты, попрыгунчик-локтевист, что-то там такое понял и так далее. Оно даже, можно сказать, правильно в некоторой степени: если что-то такое случилось нехорошее от вашей деятельности, то повод призадуматься. Однако, с учётом общей направленности суггестии подобных рецептов, понимание получается вовсе не адекватное "да, не стоило в такое ввязывааться", а "это я плохо прыгал и плохо расталкивал других, пробиваясь наверх!". И заново — чего тут думать, прыгать надо.

Прим.: речь, понятно, идёт о мыслях "зачем и кому это надо", а тактически — как кого наобмануть и проч., эти думы завсегда у таких есть.

Упрощённо: не бойтесь играть в казино. Если вы проиграли, значит, это было необходимо! Продолжайте играть дальше!

Кстати говоря, этот лозунг в той или иной форме был очень востребован при разрушении СССР.

А сейчас пропагандируется "выход из зоны комфорта" как панацея.

9. Дисциплина нужна для того, чтобы из того, что вы хотите больше всего и того, что вы хотите прямо сейчас, вы всегда выбирали первое

Одно дело — то, что не стоит тратить ресурсы на лишнее (с вашей точки зрения).

Другое дело — всегда отбрасывать, что бы не хотелось, и уделять внимание лишь Самому Главному.

Во-первых, это установка на "чтобы человек вкалывал без отдыха", что полезно как в плане бизнеса (ему можно продавать больше), так и послушания: когда выматываешься — то не до критического осмысления действительности, просто тупеешь.

А если такое с самого начала, но и развиваться некогда.

Во-вторых, чтобы человек был узкоспециализированным "винтиком", имел ровно одну цель в жизни (желательно, сводимую к деньгам) и к ней стремился, не отвлекаясь на системное понимание действительности.

По сути — это дихотимичная противоположность прокастинации: работать-работать-и-работать.

Подобное очень даже пропагандируется: мол, если ты неуспешный нищеброд, то надо было работать-работать-и-работать. С учётом того, что каждый работник приносит прибыль эффективным собственникам — это очень полезный мем для мирового паразита — капитализма.

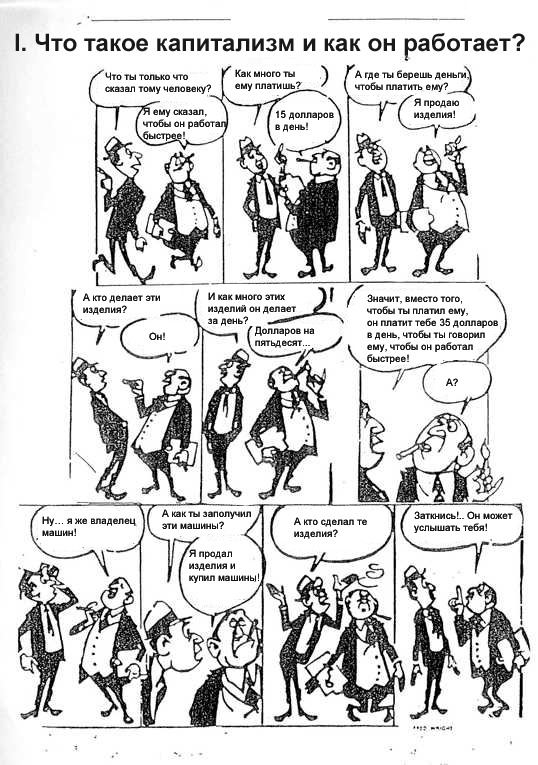

При этом работа трудящихся и всеразличных менеджеров — парадигмально различна:

И чтобы не отвлекаться! Работа — это ведь главное, за неё платят, и ведь именно деньги вы хотите больше всего , не так ли? Поэтому — работать-работать-и-работать, дисциплинированно! Современным рабам надсмотрщики не нужны, им даже задуматься некогда над происходящим.

Вам, может, будет смешно, но я лично не раз слышал всерьёз тезисы вида "от олигархов польза, так как они рабочие места создают".

"От зарплаты до зарплаты" — это не СССР, а настоящее для подавляющего большинства. "Займи трёшку" — было, но далеко не так часто, как заявляют антисоветчики. Раз кто-то брал, то ведь отдавал потом, и кто-то давал, а не все занимали одновременно. При этом при уничтожении СССР у граждан обесценили только вкладов в Сбербанк на более чем 300 млрд рублей в ценах 1991 года, в государственных ценных бумагах (облигации ещё сталинских времён очень потихоньку, но гасились) — ещё больше, не считая страхования. Суммарно — где-то 700 млрд. По состоянию на 1 января 2012 года Минфин оценил объем долга по сбережениям в 28 трлн. рублей. Глава Счетной палаты Сергей Степашин по этому поводу сказал: «Надо честно признаться, что мы не сможем выплатить советские долги в прямом эквиваленте, какими они были в Советском Союзе». И вспоминаем, что имущественное неравенство в СССР было отнюдь не вопиющим, как сейчас — т.е. речь идёт по большей части именно о трудовых сбережениях народа.

Оффтоп, но всё же напомню, что одновременно народ лишили общественной социалистической собственности в результате прихватизации.

Так что обсуждаемый лозунг — это продвижение идеологии ротануса, который должен двигаться исключительно по своей нити и не отвлекаться ни на что иное. Ну, разве что модно-одобряемое — скажем, есть эти, как их... в общем, в спортзалах, у мужиков название похоже на "дебил", а у женщин — на фитопланктон. Они там бицепсы и жопы накачивают — это безопасно, так как с умственной деятельностью не связано, и помогает продавать больше — от абонементов в спортклубы и до спецпитания. Обратите внимание: с обычным, полезным спортом это не связано, упор именно на внешность, причём часто — специфическую у мужиков и достигаемую лишь при соотв. природных данных у женщин (т.е. развод лохушек). Ладно, отвлёкся.

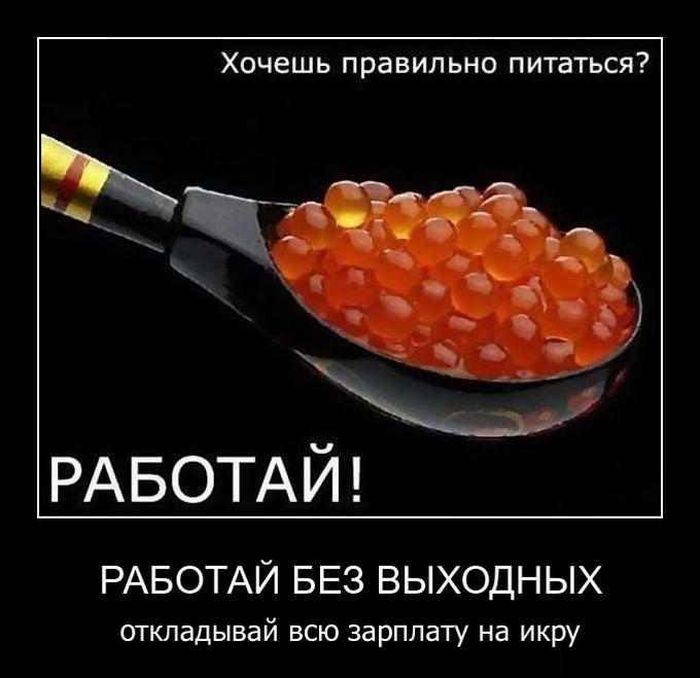

При всём этом некоторые могут позволить себе и пороскошествовать:

Но вернёмся к исходному тезису.

На личном примере: с утра глаза открыл, кофе попил, мясо мариноваться в вине со специями поставил, пост написал, настроение поднялось — можно и работой заняться. А так, если согласно лозунгу, надо было бы не отвлекаться и сразу арбайтен — КПД при этом падает стремительным плинтусом.

Причём у многих (у меня тоже, характерно для иррационалов по соционике) невозможность временно переключиться на что-то, чего хочется именно вот прямо сейчас, будет просто приводить к прокастинации, а в случае "только так" — к неврозам и проч.

10. Чем тяжелее путь, тем больший успех ждет в его конце

Тут всё просто, даже расписывать нечего: смирись с тем, как сейчас тяжело, когда-нибудь потом будет награда за смирение. Рецепт, похоже, взят из христианства — но то обещает награду хотя бы после смерти, а тут всегда можно сказать, что-де помер раньше, чем прошёл путь до конца.

Суть, думаю, понятна: работать на эффективного собственника и не роптать.

Кстати, рецепт (в первой части тезиса) широко используется, стандартный метод: ты тут работай по полной, желательно со сверхурочными без доплаты и т.д., а мы потом, возможно, когда-нибудь это и оценим. Испытательные сроки по несколько месяцев и работа по краткосрочным контрактам — сюда же.

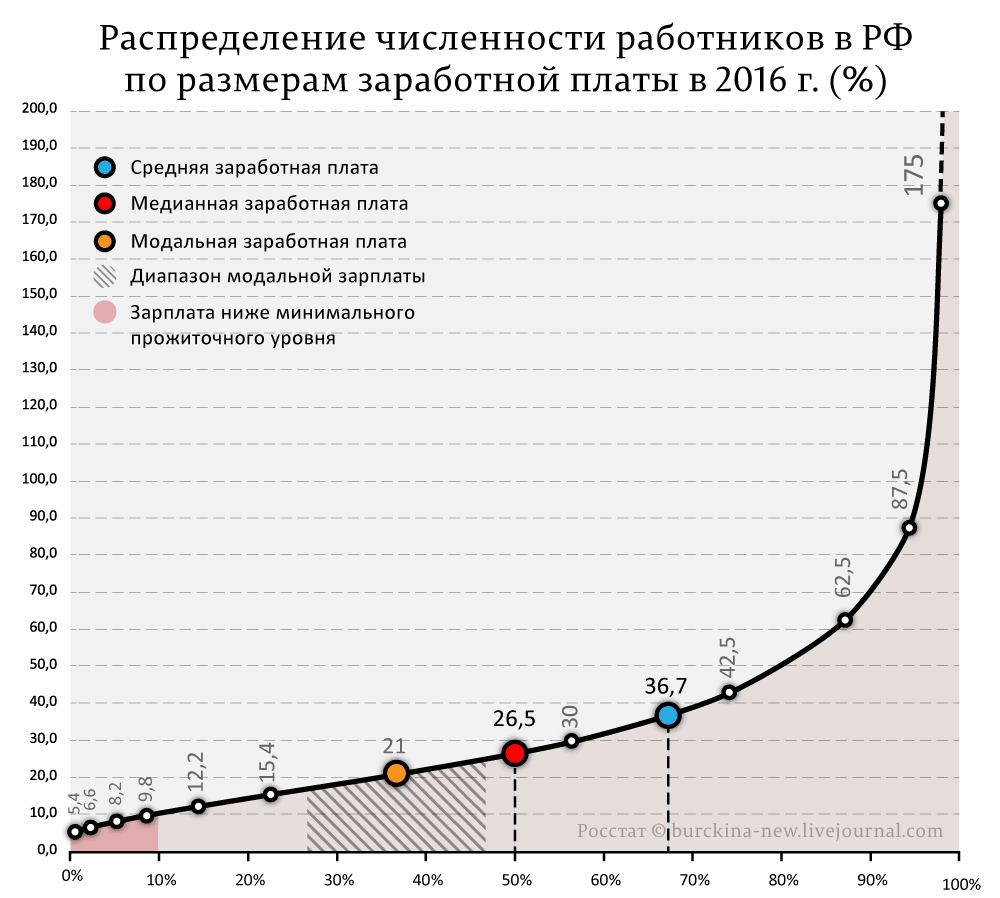

Иллюстрация. Тут Росстат выдал очередную нетленку про рост средних зарплат (надеюсь, все помнят, что это — фикция, а сравнивать имеет смысл медианные, а ещё лучше — модальные), но тем не менее оттуда вот:

"...абсолютными лидерами роста зарплат за год, согласно Росстату, стали другие специалисты:... почти удвоились зарплаты людей, занятых копированием записанных носителей информации, — с 57,7 тысячи до 101,97 тысячи рублей (рост зарплат на 76,6%)".

Копирование записанных носителей информации — это очень тяжёлый и квалифицировнный труд, не так ли?

Да, чуть не забыл: тезис, обратите внимание, именно что призывает тяжело трудиться, обещая награду; однако в нём не заявляется, что для большого успеха тяжёлый труд необходим. Большой успех достигается различными способами: попилом госбюджета, мошенничеством, воровством и т.д. Олигархи, обогатившиеся на залоговых аукционах — как же тяжело они трудились! У банкиров, стригущих проценты со всего — очень тяжёлый труд, так ведь? А доходы копирастов, получаемые за правообладание? Разве что бурлаки тяжелее трудились!

11. Сложные времена не могут длиться вечно, но если человек усложняет все сам – это навсегда

Тут вообще элементарно: верь, что будет лучше и само пройдёт, не надо думать над тем, как всё устроено и почему происходит то, что происходит, не надо усложнять! Всё просто: работай тяжелее и больше, и верь, что это поможет.

Даже если не работаешь, всё равно не надо усложнять — будь проще, и вообще думать не надо. А то, рассказывали, жила одна девочка, так она книги читала-читала — и вообще селфи делать разучилась!

Кстати говоря, "проще" — тут не обязательно вера в "руку рынка" и проч. Скажем, вера в марксизм — это тоже "проще": мол, всё дело в ровно двух классах, противопоставляемых по отношению к частной собственности и "прибавочной стоимости"! Учение Маркса всесильно, потому что верно! — и т.д.

В результате банковский процент "забывается", нация делится на противопоставляемые части по формальнейшему признаку: что, разорившийся бизнесмен, вынужденный пойти работать на завод, станет пролетарием по образу мышления? А вот двухконтрурное обращение рубля в СССР тоже "забывается", у Маркса такого не было! И т.д.

Или, скажем, разделение по признаку религии: с одной стороны — фанатики-мракобесы с запретом абортов и клонирования одновременно, но и с другой стороны — всякая шарлиэбдовщина, что ничем не лучше.

"Проще, не надо усложнять" — в подавляющем большинстве случаев означает бросание в одну из сторон дихотомии вместо разумного осмысления всех вариантов, включая выход из такой двумерности.

12. Многие успешные люди переносили множество неудач, прежде чем добиться своего

Да, ну и что?

Многие успешные люди были весьма успешны с самого начала, будучи "из правильных семей" и т.п. При этом не надо забывать, что неудача — понятие относительное.

Но гораздо, гораздо больше людей перенесли множество неудач и не "добились своего". Более того, они и удачи переносили. а своего добились далеко не все.

Суггестия тезиса очевидна: пытайтесь рисковать, не бойтесь неудач!

Это очень выгодно эффективным собственникам: если у кого-либо получится что-то, всегда можно показать: вот, у него получилось, берите с него пример! И другие тоже поведутся.

А что при этом не получилось у 100500 других — остаётся "за кадром", как и то, что для очень многих из них конечная ситуация — отнюдь не "остаться при своих", а куда хуже. И на этом эффективные собственники наживаются: скажем, некто решил стать собственником бизнеса, взял кредит под залог квартиры, оказался неэффективным, банкстеры отжали квартиру.

Аргумент является классическим и известен, как ошибка выжившего. Люди, которые ничего не добились, обычно не рассказывают про свою жизнь. Точнее говоря, поп-культура обычно пренебрегает их мнением.

13. Ни один человек не рождается успешным

Это как посмотреть.

С одной стороны — таки да, как ни один человек не рождается неуспешным. Рождается-то вообще ещё "личинка человека" — что там ещё вырастет-то...

Но с другой стороны — вероятность успеха у всех далеко не равна, т.к. зависит от стартовых условий.

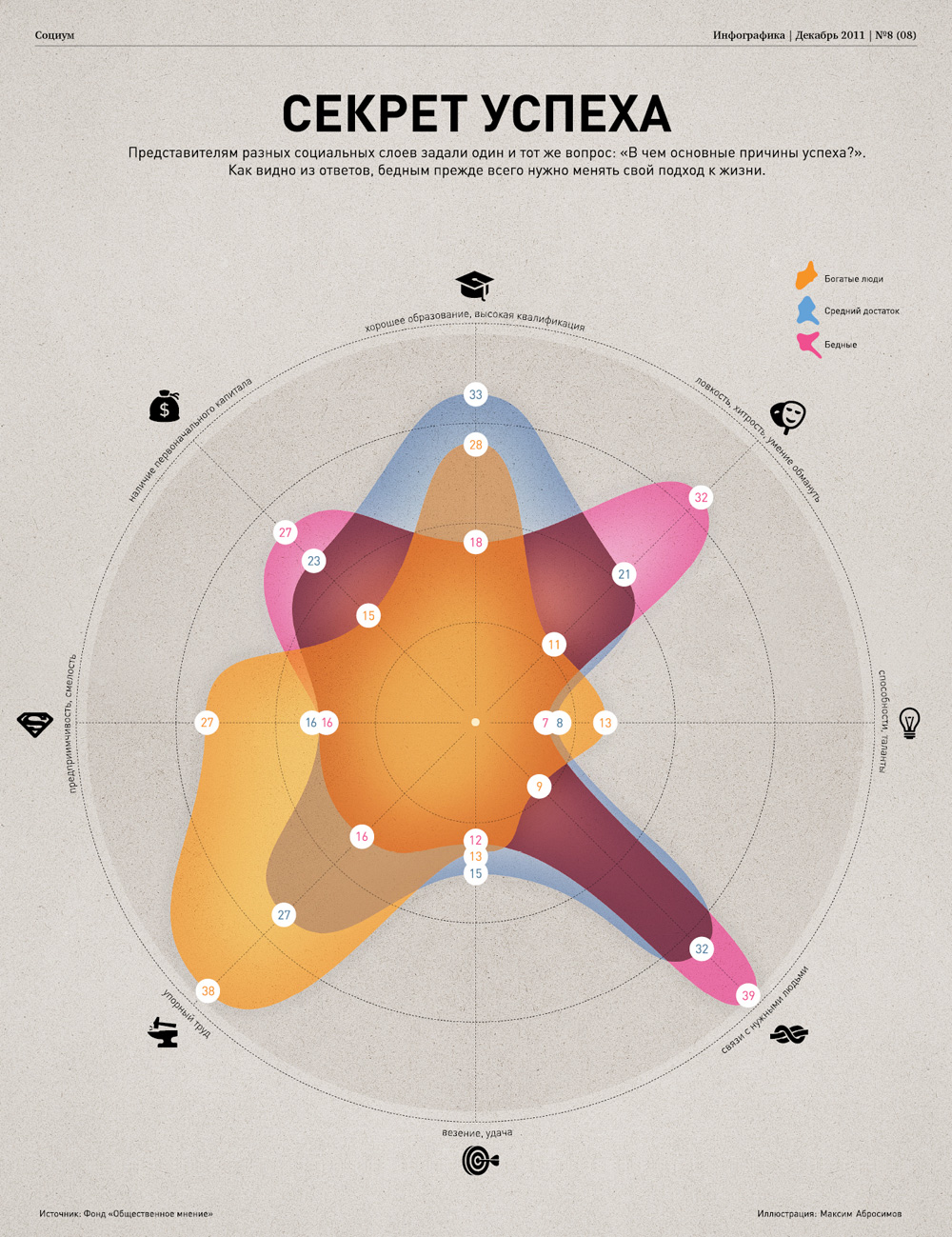

Думаю, это понятно — и подлог очевиден, очередное пропихивание "богатые сами добились успеха, вот и вы добивайтесь, строго в рамках той же системы, с низовых уровней, а вот думать о смене системы — недопустимо". Если роль различных стартовых условий не понятна, то это означает проблемы с мышлением и осмыслением действительности. Ну, может, на картинках понятнее будет...

Вот кратко:

См. по теме Тома Пикетти, «Капитал в XXI веке» (фр. Le Capital au XXIᵉ siècle) — книга посвящена экономическому неравенству в Европе и Соединенных Штатах. Показано, что капитализм приводит к концентрации богатства и экономической нестабильности.

14. Есть очень много вещей, о которых мы ничего не знаем

На первый взгляд — трюизм как трюизм, на фига он здесь?

Всё просто.

Смотрим на название комментируемого опуса: "25 неоспоримых истин о «личном развитии»". Его явно писал специалист по "креатиффным заголовкам", чтобы привлечь внимание и вызвать желание кликнуть на ссылку. Причём сам — явно представитель интеллектуального большинства, потому что кавычки в заголовке не нужны (вариант, что это, наоборот, очень умный стёб, крайне маловероятен, т.к. это всё и редактор пропустил).

А вот сам текст, как мы разобрали уже больше половины, писался явно не дураком — суггестии там замаскированные и хорошо поданные.

То есть для одной категории людей надо "в лоб": вот тебе неоспоримые истины (можно подумать, что истина может быть оспоримой — но говорят явно не философам), уверуй!

А есть другая категория — не умная, а как бы это сформулировать... умноватая. Т.к. вроде проблески интеллекта есть, но претензий на умение мыслить куда больше, чем собственно умения. Вот для них хорошо подходят типа глубокомысленные формулировки, реально же ничего не значащие. Аналогия: песни Бориса Гребенщикова. Типа не попса какая, и фанатов полно (по крайней мере, раньше было, не слежу), а начнёшь слушать слова — а смысл-то где? А нету, всё по принципу "Некогда один духовный искатель накурился ночью анаши на кладбище города Пуны и осознал Смысл Всего. На утро, конечно, опять забыл" (с) Ра-Хари.

Вот этот трюизм в списке суггестий предназначен для умноватых, которые, если им долдонить о "непогрешимых истинах", засомневаются, настолько ли это все истины. А тут — типа честное признание — таки да, наука умеет много гитик, честро признаём. И этот кусочек типа несовершенства суггестирует на доверие к тексту в целом — мол, мы всего не знаем, но вот в этом-то, что тут написано, настолько уверены, что вообще аж истиной считаем! Это мы о тех вещах ничего не знаем, но эти-то — не те. Верьте нам!

15. Наличие плана с какими-либо недостатками лучше, чем отсутствие плана вообще

Казалось бы, всё логично и неоспоримо. Но тогда этого тезиса в подборке не было бы :-)

Нюанс прост: тезис верен, если вам нужно что-либо планировать. С учётом подачи тезиса как "неоспоримой истины", ненавязчиво внушается: план должен быть всегда и на всё! Планируй свою жизнь, не смей жить без плана, план всегда должен быть, даже кривой!

Зачем такое? Вспоминаем контекст всей подборки: типа успех при капитализме. Т.е. план — это, упрощённо, "заранее расписывай, как выгоднее продать себя и упорно добивайся выполнения плана". Короче говоря, не смей расслабляться, заниматься любимым делом — не отлынивай от капиталистического гандикапа "путь к успеху".

16. Сначала нужно учиться отвечать «да»

Это разнообразит вашу жизнь и поможет вам найти цель. Сделав это, научитесь отвечать «нет», чтобы полностью сосредоточиться на этой цели и отказаться от всего лишнего.

Чуть подробнее.

В начале формирования личности (ну, хотя бы индивидуальности) надо соглашаться, а не спорить. Будь как все, отвечай "да" и выполняй.

Выполнение чужих распоряжений, безусловно, будет разнообразить вашу жизнь — сами бы далеко не до всего додумались бы. При этом, поскольку разнообразие неизбежно будет поверхностным, цель вам тоже поможет найти "да" (вспоминаем общую направленность текста на типа успешность при капитализме).

А вот когда у вас сформируется правильная цель, т.е. стремление к успеху при капитализме, вы уже дожны оберегать именно её, отвечая "нет" тем, кто решит вас сбить с Самого Правильного пути — стремиться побольше потреблять (можно в кредит).

17. Независимо от того, как вы зарабатываете на жизнь, вы работаете только на одного человека – на себя. Главное, решить, что вы продаете, и кому?

Весьма хитрожопый выверт логики.

Вообще-то, работа на себя — она лишь в случае индивидуального предпринимательства, и то далеко не всегда, а лишь если сам продукцию продаёшь конечному пользователю или услуги оказываешь. В остальных случаях человек работает либо на государство, либо вообще на т.н. эффективного собственника.

При этом если в первом случае работу, не являющуюся службой буквально, можно иногда условно рассматривать как службу на благо Родины, то во втором случае — это просто работа на эксплуататора (артели остались в прошлом).

И при этом продаётся не "что", а "кто" — сам человек.

Это при социализме была возможно работа строго от и до, плюс был не то, что социопакет, а вообще бесплатная медицина, профсоюзные путёвки в санатории за полцены и т.д. А если что не так — то работник мог обратиться и в профсоюз, и в партийные органы, и это реально работало. Очень криво, но можно сказать, что люди "продавали" свои навыки государству.

При капитализме же человек продаёт себя. Не просто свои навыки, знания и умения, а лично себя. Кто не согласен — попробуйте аргументированно покритиковать работодателя. Зачастую "принято" (кем понятно, да?) перерабатывать, быть на связи 24/7, продолжать работать, будучи больным и т.д. Всеразличные типа юридически образованные и типа умные, указывающие на трудовой контракт, не учитывают того, что при желании обосновать увольнение за косяки и профнепригодность в подавляющем большинстве случаев для работодателя не составит труда. К тому же сейчас уже изобрели метод временных контрактов, которые надо перезаключать каждый год.

Так что тезис попросту пудрит мозги: продаётся не "что", а "кто". А по такой "логике" проститутка тоже типа продаёт не себя, а лишь дырки в теле. Кстати говоря, отчуждение о собственного тела и результатов работы — далеко не безобидная вещь, и психологически для человека русской культуры "просто работа за зарплату" по сравнению с коллективным трудом на общее дело приносит психологические проблемы.

— На текущей работе критиковал и непосредственного руководителя, и замов директора, и самого директора. Некоторых замов критиковал публично и в грубой форме.

W.: — Всё это, конечно, тоже бывает. Речь же идёт о стандарте/большинстве. И, кстати, я чётко написал — покритиковать работодателя, а не начальство, которое, вполне возможно, может ценить специалиста. А вот хозяина компании...

Ещё раз: тут важна именно психология: становится нормой продажа себя. Продал ли формально-юридически себя каждый — пофиг, суть — в том, что это уже норма. Не труд на благо нации и государства, а просто зарабатывание денег, т.е. продажа себя за деньги в подавляющем большинcтве случаев. И как следсвие, если копнуть уже в психику, — психологическая диссоциация "Я" от своих навыков, в то и тела (типа "проституция — это просто работа").

— Почему продажа именно себя? И да, в полиции/армии государство за что человеку платит — за его навыки/готовность рискнуть здоровьем или за "себя"

W.: — А нефиг отделять свои знания/умения/навыки от себя, психика холистична. Упрощённо: при социализме куда большая возможность выбрать работу, которая нравится, т.к. вопрос выживания не стоит. При капитализме приходится работать ради выживания, при этом у подавляющего большинства нет ресурсов на отдых, саморазвитие и т.д. — режим "белка в колесе за копейки".

Что касается исходного тезиса, то там можно и с другой стороны: словосочетение "работа на дядю" не зря возникло. Подтасовка "работаете, чтобы иметь возможность жить" подаётся как "работа на себя", между тем как работа — на дядю, который на работнике наживается. Можно, конечно, играть словами на тему индивидуальных предпринимателей, но тезис подаётя в общем виде, т.е. для всех верно должно быть. И да — всеразличные "эффективные собственники", хотя и "на себя", но уже не работают в смысле труда, а просто, гм, эффективничают спекуляциями. Так что тезис ещё и приравнивает доход к заработку, что тоже подтасовка.

— Т.е. человек должен работать так, чтоб на его труде никто не наживался? А это при каком строе или организации труда возможно? Если при социализме — то как быть с налогами?

W.: — Вот это и есть разница психологии, суть явления.

Капитализм: имеющиеся компетенции продаются. И это типа норма. "Человек человеку — эффективный собственник".

Социализм: индивид как цельная личность со всеми знаниями, навыками и умениями трудится на общее дело. "Семейная" экономика и вообще отношения в социуме.

При социализме работать надо, никто не спорит, но при этом выживание гарантируется, насколько это можно. При капитализме — нет, медицина платная, жильё — вообще молчу, образование и т.д. и т.п. Типичное явление "работающие бедные". И с налогами всё просто: они идут в общие фонды, а не дядины. При этом при капитализме налоги, если кто не в курсе, тоже имеются.

18. У всех нас есть свои сильные стороны. То, что сработало у кого-то другого, может не сработать у вас, и наоборот

Вроде бы банальность, не так ли?

Но в контексте успехоцентричности действует так: у тебя не получилось достигнуть успеха, несмотря на все усилия, рекомендации и тренинги? Значит, ищи в себе сильные стороны дальше, но не смей отказываться от усилий по достижению Успеха-в-капиталистическом-понимании.

Поясняю: успех — понятие субъективное. А такие вот рекомендации направляют ВСЕХ НА ОДНО, подменяя успех вообще на успех материальный. Диоген, например, был очень неуспешным — в бочке жил.

Т.е. даётся общая и единая цель (полная параллель с монотеизмом) — и, если по сути, запрет на даже помыслы о смене таковой цели.

Заодно происходит оправдание стандартных рецептов "как прийти к успеху": мол, вот такому-то помогло, а вам нет — значит, просто у вас сильная сторона другая. То, что эти рецепты подаются именно как универсальные рекомендации — успешно игнорируется.

— Почему этот тезис обязательно должен восприниматься в контексте успехоцентричности?

Как я вижу — вполне рабочий тезис. Если Иванов научился на фрезе работать, а ты нет — не твоё; попробуй, например, шлифовальный. Или за сварку возьмись. Если Иванов не научился на фрезе работать, ни разу не означает. что ты не научишься.

W.: — Потому что практически все такие "подборки истин", и, в частности, анализируемая, подаются именно в таком духе. Если же вырвать из контекста, то по сути отдельно взятый тезис означает трюизм: "у всех разные способности по разным параметрам".

При этом, кстати, в рекомендациях имеются самопротиворечивости. Скажем, из эиого вот тезиса следует "если что-то либо совсем никак не идёт, то это — не твоё, и надо найти что-либо своё, что будет даваться, соотв., легче". Одновременно в другом тезисе подборки пишется на тему необходимости упорного труда — мол, если что не получается, так надо продолжать усиленно трудиться.

Аналогично религии — всегда можно найти что-либо "мудрое" в тему.

19. Вы никогда не станете обладателем хорошей идеи, если перед этим не сгенерируете множество плохих

Казалось бы, опять банальность. Будете генерить идеи —- понятно, что будут и плохие, и было бы странно, если бы их было меньше, чем хороших: мало ли какой бред в голову придёт. Да и понять, насколько идея хорошая, можно лишь после обдумывания возможности её реализации.

Но, если учитывать общий контекст подобных советов, включая изучаемую подборку, то есть нюансы.

Сравните, например, с таким тезисом: "Не бойтесь высказывать идеи". Вроде бы речь о том же: вы не можете высказывать одни хорошие идеи, не бойтесь их выдвигать и обсуждать. Но при этом нет акцента на "генерируйте плохие идеи, не бойтесь". Казалось бы, такая мелочь, но в психологическом плане она существенна.

Дело в том, что классическое образование предполагает формирование знаний, умений и навыков в виде единой системы, в этом случае совсем идиотские идеи в голову не приходят вообще (по крайней мере — всерьёз), а не-идиотские, но глупые отсеиваются "самоцензурой". Пришла идея в голову, подумал — не, фигня, всё. Т.е. для обсуждения предлагаются уже относительно нормальные идеи — вохможно, недоработанные, несвоевременные или требующие условий и ресурсов, но уже не полный идиотизм. То, что можно обсуждать. И не надо стесняться их предлагать, несмотря на несовершенство.

Современное же образование — эклектичное, ориентировано на т.н. компетенции. Системность, связность материала, особенно в междисциплинарном плане, отсутствует. От "гениальных" идей таких по существу недоучек у любого разумного лысина дыбом встаёт регулярно. Но это, как утверждается, нормально — не надо стесняться генерить полный бред! Ну, типа, можете наложить кучу навоза — а вдруг там жемчужное зерно найдётся? Другими словами: не нужно вам это системное образование, главное — креативность!

Причём, отмечу, искать эту жемчужину обычно вынуждены другие, которые разбираются в теме, а идеи генерит какой-нибудь менеджер, куда более высокооплачиваемый, многие идеи которого подчинённым приходится воплощать независимо от уровня их "хорошести".

И вот, чтобы они поменьше возмущались, генерация "креатиффа" заявляется нормой.

Плюс ещё ориентация на "активную жизненную позицию" (в нужных кому надо рамках, соответственно), "клиенториентированность" и прочий "эмоциональный интеллект".

Иллюстрация

Я программист. Да, девочка-программист, в самом худшем смысле: закрытая, необщительная, хожу в джинсах и майке круглый год, несмотря на корпоративную форму. Я работаю с компьютером и только, сижу в маленьком, но отдельном кабинете, и всё общение по работе сводится к минимуму. Отдел аналитики (дружный женский коллектив, ага) общается со мной только через почту, коллеги-программисты — через скайп, но крайне редко, только если ЧП.

Тут важный момент: филиал компании, в котором я работаю, открыли всего полгода назад, из «старого» штата только начальники, и то не все. Мне повезло, что Новый год я проболела, но вот весенние мероприятия не обошли меня стороной.

Итак, праздники, 19 февраля. Задорные девочки-аналитики скачут с подготовкой к поздравлениям, обсуждают, что кто купит, кто будет читать стихи и прочее. Заглядывают ко мне: «Нужно сдать деньги на подарки столько-то, ты купи на завтра вот это и это, читаешь вот такой-то стих…». Отдаю деньги и говорю, что я всё куплю, но читать ничего не буду и поздравлю наших мужчин максимум по почте. И тут эти коровьи глаза: «Почему?». Пытаюсь объяснить, что мне почти физически тяжело будет после работы читать стихи со сцены перед залом в две сотни человек. В ответ: «Да ла-а-адно тебе, не стесняйся! Мы на тебя рассчитываем». Круто. Иду к начальнику и прошу отгул, благо он меня отлично понимает. Захожу к аналитикам, предупреждаю: завтра меня не будет. «Почему?» — и опять эти глаза. Потому что, блин.

27 февраля. В компании какое-то мероприятие, на которое мне уже купили билет девочки-аналитики. В пятницу, в семь вечера, когда я работаю до пяти. Просят вернуть деньги — отказываюсь, советую начать думать головой. Обижаются.

5 марта. Девочки опять скачут по офису — развешивают плакаты с поздравлениями, какие-то украшения. Заглядывают ко мне: «Вот стих, нужно будет прочитать, завтра поздравлять будут, так что присутствовать нужно обязательно». Отказываюсь. Ну, вы поняли, да? «А почему?» — опять двадцать пять! Иду к начальнику, вновь прошу отгул. Он подписывает, желает хороших выходных.

13 марта. Вновь какой-то концерт в компании. Да, пятница, семь вечера. «Мы думали, ты передумаешь и пойдёшь. Ты хоть предупреждай заранее». Вашу Машу…

17 марта. Случился у кого-то юбилей, за месяц начали продавать билеты на какой-то спектакль и концерт. Уже догадались? «А почему ты не пойдёшь? Мы тебе билет взяли. А почему совсем не ходишь? Не хочешь? А почему?». Собираю все остатки своего спокойствия и объясняю в миллионный раз, что я такое не люблю, не могу оценить и поэтому на такие мероприятия не хожу. Никогда.

Сегодня, 18 марта. «У нас 18 апреля субботник! Ты должна придти! Это обязательно для всех! Что? У тебя отпуск? Ну, тем более, ты свободна же будешь!».

Вот тут моё терпение лопнуло. Я написала заявление на увольнение. Несу начальнику, тот изучает, смотрит на меня, вздыхает, просит подождать две минуты и куда-то уходит. Возвращается вместе с замгенерального, молча показывает тому моё заявление и вытаскивает из стола ещё с десяток таких же. Зам изучает, уходит.

Секунд через десять благим матом был покрыт весь отдел аналитики. Оказалось, из 35 программистов заявления написали 32, моё было 33-м.

Позже сисадмины, наблюдавшие буйства зама в камеру наблюдения, рассказали, что начальник отдела аналитики был избит пачкой заявлений с криками зама: «Ещё одно заявление — и я уволю тебя к чертям собачьим!».

Теперь весь отдел разработки считается «плохим» и «неактивным», за что аналитики в открытую нас недолюбливают. Ну и замечательно, лишь бы не приставали больше.

20. Быть занятым и быть продуктивным – это две разные вещи

Всё верно, не так ли? Более того, это ведь типа про то, что изображать деятельность и реально делать что-либо полезное — далеко не одно и то же. Правильно всё, сколько про это ещё в СССР сатирики писали и рисовали...

Неужели нашёлся верный тезис в этой подборке?

Не-а.

Что значит "быть продуктивным"? Приносить результат, создавать ценности.

Это при социализме был (недостатки и недоработки никто не отрицает) труд на благо народа и Родины, и процитированный тезис означал бы "нефиг изображать бурную занятость, надо реально работать по способсностям и получать по труду".

А вот при капитализме смысл фразы получается совсем другой: если ты занят, то есть работаешь, это ещё не факт, что ты продуктивен (имеешь достаток). Ну и далее простор трактовок от "если ты такой умный, то почему не богатый" и до "раз мало платят, значит, плохо работаешь" (вот олигархи — те да, как трудятся-то!).

В современности не зря возникли такие новые социальные термины, как "новые бедные" (слои населения, которые по своему образованию и квалификации, социальному статусу и демографическому положению никогда ранее не относились к низшим слоям, вследствие снижения уровня жизни находящиеся в данный момент у черты бедности, т.е. это работающие бедные) и прекариат.

Справка: Прекариат – та часть общества, для которой характерны неопределенные и случайные финансовые и профессиональные перспективы. Такое широкое определение означает, что к прекариату могут быть отнесены и частично занятые, и мигранты, и творческие работники, и фрилансеры, и студенты, и работающие по краткосрочным контрактам. Прекариат – порождение глобализации. Генерируемая ею классовая структура представлена следующими уровнями. Олигархат – небольшое число крайне богатых "суперграждан". "Салариат" (salary) – все те, у кого есть определенные гарантии занятости, зарплаты, премии, пенсии, страховки. Третий уровень как раз и занимает прекариат, ниже только беднота и люмпены.

Нередко сторонники капитализма "забывают", что нельзя вырывать один элемент из системы. Как пример приведу давнее обсуждение, ещё 2009-го года, которое я выложил на сайт из-за показательности (рекомендую почитать, там вежливо, но очень характерно):

— Опять же относительно капиталистической деградации я с тобой не соглашусь. Это при социализме можно несколько десятилетий впаривать народу одни и те же шмотки, машины и бытовую технику и химию – один хрен альтернативы нет в принципе.

— Охо-хо. Я четко указывал, что говорю про деградацию общества — как в целом, так и его отдельных членов. Про превращение Homo Sapiens в ротожопых потребителей и т.д. Деградацию демократии, когда преимущества у меньшинств, а не у большинства. Про деградацию психики — когда достоинство считается антиквариатом, а бесхребетные приcпособленцы получают преимущества. И так далее... Ты же опять свел все к шмоткам.

— В материальном плане мне нравится именно капитализм существующий в развитых странах, так как развивающиеся или страны третьего мира, как нынешняя Россия – это не капиталистические страны, а страны, строящие капитализм.

Так вот, наглядная статья на тему других элементов системы:Nearly 200 Million People Are "Modern Slaves" or Child Laborers, Trévon Austin, globalresearch.ca, November 21, 2017. Перевод: https://antizoomby.livejournal.com/621323.html

По данным доклада Международной организации труда ООН, на всей планете около 200 млн. человек являются жертвами современного рабства и детского труда. В 2016 году зарегистрировано 40,3 млн. рабов. Почти каждый десятый ребёнок - 151,6 млн. детей - жертва трудовой эксплуатации. В этом докладе «современным рабством» считаются «различные формы принуждения, запрещённые международными нормами по правам человека и трудовым стандартам». В это определение входят: рабство, принудительный труд, принудительный брак и торговля людьми.

...Исследование Amnesty International 2016 года показало, что в Демократической республике Конго семилетние дети работают на добыче кобальта, который идёт на производство телефонов, автомобилей и компьютеров, продаваемых по всему миру. Эти кобальтовые шахты сотрудничают с такими транснациональными корпорациями как Apple, Microsoft и Vodafone. ООН и власти промышленных стран принимают лишь очень слабые меры по решению проблемы современного рабства и детского труда. Эта эпидемия не связана с законами и реформами, она связана с природой капитализма.

Так вот: нельзя "забывать", что капитализм в такой вот форме НЕОБХОДИМ для сверхпотребления т.н. "золотого миллиарда". Капитализм — это ВСЁ ВМЕСТЕ.

21. Быть счастливым и быть успешным – это две разные вещи

Оно как бы да, но какой смысл этого тезиса в успехоцентрично-монетаристкой модели?

Всё просто: мол, богатые тоже плачут (с). Типа "чего это вы переживаете, что вкалываете на эффективного собственника всю жизнь без особого толку, может, он, хотя и успешен, но при этом несчаслив и втайне вам завидует".

Если бы рекомендации "как стать счастливым" были бы БЕЗ успехоцентрично-монетаристкой модели, то успех вообще бы не упоминался.

22. В каждой ситуации у вас есть выбор

Банальность? Да.

Но "забывается", что выбор может быть весьма сильно ограничен внешними обстоятельствами.

Из давнего. Пишет Алексей Байков:

«Дескать, чувак, хочешь жить лучше — заведи свое дело, преуспей и все будет в шоколаде. ... Не лишним было бы напомнить в таком случае о скромной науке истории — например, о том, что развитие капитализма во всех европейских странах начиналась с принятия законов, приводивших к уничтожению мелких земельных хозяев, к их пауперизации и к раскрестьяниванию.

То есть как раз мелкий собственник, хозяин, наряду с аристократией оказывался одним препятствий на пути развития капитализма. И так важно было это препятствие устранить, что для этого не побоялись превратить немалую долю населения в бомжей и уголовников, как это произошло в Англии при Тюдорах.

Следите за руками: да, это правда, что для существования капитализма должен выработаться менталитет хозяина. Но это не вся правда, а только ее половина. Одна, так сказать, сторона медали. Если медаль перевернуть — на другой стороне будет написано пояснение: "но не у всех".

У меньшей части общества, т.н. "элиты" или, проще говоря, "расы собственников" менталитет хозяина безусловно должен выработаться. Совершенно иной будет участь большей части — "расы кнехтов".

Им менталитет хозяина не нужен, даже напротив — вреден. "Кнехт" должен быть в первую очередь лёгким на подъем, постоянно движимым чувством голода "экономическим животным", способным в идеале всю жизнь, пока не околеет, мотаться между городами и весями в поисках лучшей доли. Кнехту не полагается в идеале иметь ничего своего. Безработица экономически выгодна — ибо она позволяет кнехту, получившему заветное место, всякий раз исполняться священного страха, взглянув на толпы у биржи труда.

Дизраэли, правда, был проще — он писал про "расу богатых" и "расу бедных".»

Обратите внимание, как все чудесным образом совпадает с пропагандой «любой может разбогатеть, если постарается», «надо менять место работы/жительства с легкостью необычайной» и так далее.

Все для рыночной эффективности кнехта!

Но и в самом деле — а как, простите, быть с производством? Давайте не будем закапываться микро- и макроэкономику, а проведем простейшие рассуждения на бытовом уровне.

Если некто работает в одной и той же области — он накапливает опыт. Возражения есть? Конечно, есть совсем патологические случаи, но из таких экземпляров и при смене работы ничего путного не выйдет. А так — даже обычный трудяга неизбежно приобретает навыки и начинает работать с большим КПД, что и ему самому полезно, и государству заодно.

А что предлагается? Смена профессии, возможно, и приведет к улучшению материального благосостояния индивида, но при этом его КПД будет неизбежно меньшим, чем если бы он совершенствовался в одной и той же области деятельности. Это даже без учета вариантов «уникальный специалист пошел торговать, чтобы прокормить семью».

Здесь наглядно видно отличие социализма от капитализма: социализм «смотрит» за выгодой для всего общества, именно в целом, а не только для собственников. Конечно, ошибок реализации было множество; но главное — сам принцип.

Или из свежего, у Zerg'а в ЖЖ есть серия постов про беспредел в Карелии (2017 г.): людей внаглую кидают на квартиры мошенническими схемами, всё прикрывается судами и проч. Оно, конечно, формально можно сказать, что-де "был выбор" не попадать в жертвы мошенников, но это по сути означает легитимизацию мошенничества.

Нельзя забывать и про то, что в современном мире манипулятивные техники весьма развиты, от коммерческой рекламы до политики. И выбор часто предоставляется по методу "карась, свободно выбирай: тебя жарить на масле или тушить в сметане?".

Чтобы сделать осознанный выбор, надо иметь информацию о всех вариантах и понимание последствий. Большинство же руководствуется простейшими указаниями "именно так и надо, вы же этого достойны!".

Причём в современном мире образование и вообще умение мыслить намеренно уничтожается для подавляющего большинства.

Также надо учитывать, что концепция "всегда есть выбор!" продвигается и в контексте "не должно быть безусловных ценностей". Мол, напали на Родину — есть выбор пойти защищать, а есть выбор стать полицаем. Или сейчас есть выбор работать на глобалистов против России.

23. Успех – это не доминирование над другими, это доминирование над собственным потенциалом

Вот даже расписывать лень. В более явном виде:

Не надо стремиться к власти над другими [этим мы занимаемся], стремитесь превозойти сами себя [в служении нам и работе на нас]. Чем более умел раб — тем больше прибыли он приносит хозяину.

Обратите внимание, что если бы суть тезиса была бы просто в том, что надо заниматься самосовершенствованием, то незачем было бы писать о том, что-де "доминировать ни-ни".

24. Жизнь полна возможностей, благодаря которым вы можете стать тем, кем вы хотите

Да кто же спорит-то! Скажем, всегда есть возможность выиграть в казино много денег. И на эти деньги вы сможете вести такую жизнь, которую захотите.

Вот только в конечном выигрыше — всегда казино, и вероятность выиграть много — какая-то немножечко не слишком большая.

Опять же — некоторые любят приводить в качестве примера для "можно добиться!", например, Ломоносова. При этом "забывая", что он изначально был из зажиточной семьи поморов, т.е. некоторое образование уже имел, а подавляющее большинство крестьян было неграмотными даже в XX веке — и большевикам пришлось специально организовывать ликвидацию безграмотности. И сколько Ломоносовых потеряла Россия из-за того, что врождённый талант так и не был развит — неизвестно.

Причём политика капитализма (который типа "за возможности") — ровно такая же. Исторически можно вспомнить "циркуляр о кухаркиных детях" 1887 года: «гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одарённых гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию». Но сейчас, в XXI веке, при капитализме всё то же самое, просто не настолько в "лоб" — платное образование, однако.

Конечно, суть тут не только в образовании, но пример всем понятный и наглядный.

Короче говоря, стандартная замануха либо "американской мечты", либо шизотерических течений вида "мы вам скажем, кем вы хотите стать, а вы нам за это дадите много денег" — см. ту же сайентологию или кого помельче.

Манипуляция проста: если у вас в жизни что-то не то, то виноваты только и исключительно вы — мол, есть же возможности, вы их просто не используете! Подтасовка не сложнее: не учитываются вероятности и система в целом. Как-то давно Лекс Кравецкий хорошо на примере показал такую "логику": раз владение игральными автоматами выгодно, то давайте всем выдадим по игральному автомату и все станут богатыми!

Со своей стороны добавлю и социально вредоносную косвенную манипуляцию: например, в теории у каждого есть возможность вырасти из сотрудника до начальника (не будем тут учитывать блат, который при капитализме никто не отменял, и который куда вредоноснее советского). Но вероятность повышается при подсиживании коллег, жополизанию начальства и т.д. и т.п. — это тоже возможности, которых у беспринципного подонка куда больше, чем у честного человека.

— От фразы "врождённый талант" несколько отдаёт мистицизмом. Дело в генах, достаточно энергичные и выносливые, даже будучи неграмотными, пробивали себе дорогу. Крепостные переходили на оброк, выкупали себя, становились купцами. А кто шёл на военную службу — актуальный род деятельности на том историческом отрезке — те могли и в аристократы выбиться в каких-то поколениях. Прочие как были тяглом так и оставались им. Собсно, и сейчас всё то же самое, и при социализме так было. Уровень жизни тягловых отличается, но это следствие общего прогресса. Так что вряд ли многие таланты были потеряны.

"...гимназии освободятся от поступления в них детей кучеров ... детям коих, _за исключением разве одарённых гениальными способностями_, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию..."

И тут тоже всё логично. Надо ли тратить ресурсы на всех, кроме одарённых? Сейчас этих "экономистов", окончивших "академии", но работающих обычными бухгалтерами, — выше крыши. А в СССР то же самое было с инженерами.

W.: — В том-то и дело, что умные — вовсе не обязательно энергичные и пробивные, куда чаще — наоборот. Про аристократов — это при Петре Великом как-то была возможность, а вот потом, когда обязанности у аристократии убрали, а привелегии оставили...

И не надо передёргивать: если было бы "принимать лишь одарённых" — это одно, а там другое: "принимать богатых и знатных, незавсимо от одарённости, ну и самых-самых одарённых из обычных людей, так как работать всё же кому-то надо". У Марка Твена в "приключениях янки..." подробно расписан такой экзамен на офицерский патент.

— Все эти фразы-мотивашки можно понимать буквально, как математическое утверждение. Тогда фраза "любой человек может стать тем, кем он захочет", конечно, неверна, потому что если продавщица Дуня 100 кг захочет стать балериной Большого театра, у нее не выйдет.

Но речь тут мне кажется о том, что "если у вас в жизни что-то не то", то кроме вас никто ситуацию не исправит. А если проанализировать текущую ситуацию и выработать пути решения, то шансы на улучшения резко возрастают.

Да, мир не идеален. И тут два пути:

1. Огорчаться этому, и планировать свою гипотетическую жизнь в более правильном мире.

2. Искать лучший для себя вариант в текущей ситуации.

Второй путь, кстати, позволяет также приобретать полномочия, влияние и исправлять мир там, где это возможно. Станешь специалистом на голову выше всех - тебя сделают начальником потмоу что руководству практически всегда, на самом деле, результаты нужны больше чем подхалимаж, потому что они сами тоже за эти результаты отчитываются. Дальше уже двигать хороших сотрудников, а не беспринципных.

Заведешь интересный блог с большим охватом думающей аудитории - можно продвигать там полезные мысли.

И мир станет немного лучще.

Мне нравится очень фраза о том, чтобы "иметь спокойствие принять то, чего не можешь изменить, мужество изменить то, что я изменить можешь, и мудрость отличить одно от другого".

W.: — В том-то и дело, что их пытаются обозначить типа отдельно и буквально, но продвигают — системно. Вот и раскрываю, какова суггестия в контексте получается.

С тем, что в случае проблем желательно проанализировать текущую ситуацию и выработать пути решения — никто не спорит. Но тезис-то внушает, что-де возможность всегда найдётся, а это - уже совсем другая суггестия, я её и объяснил.

"сделают начальником потмоу что руководству практически всегда, на самом деле, результаты нужны больше чем подхалимаж"

Относительно мелким начальником, которому придётся пахать и пахать. Реально крупным, чтобы именно там руководить и получать реально до фига, "войти в элиту" — места заняты. При этом система нелояльного не пропустит, и пофиг умения. На примере политики совсем наглядно.

Что же касается идеи "блог с большим охватом думающей аудитории - можно продвигать там полезные мысли" — в том-то и дело, что разумно думающих _очень_ мало. И там не продвивать, а обсуждать. При этом отдача в финансовом плане — не смешна, см. т.н. топ-блогеров — на чём получается раскручиваться и зарабатывать. Чтобы было выгодно — надо окучивать толпу, а там что-либо умное продвигать не получится. Это при социализме можно было становиться кем хочешь с учётом способностей, при капитализме же приходится выживать, и работа да-а-алеко не у всех любимая.

25. Вы имеете полное право быть счастливыми. Осуществите вы это право или нет, зависит только от вас

Собсно, процитированный тезис — квинтэссенция продвигаемой концепции: всем пацакам надеть намордники и радоваться. Если вас что-либо не устраивает в жизни, то виноваты ТОЛЬКО вы.

Процитирую пару фрагментов по теме из давней работы "Мифы и правда о национализме", больше десяти лет назад писал...

Зачем вы ищете врагов? Это же глупость: любому ясно, что все наши беды от нас самих!

В самом деле, у интеллигентов (и даже не только у них) существует укоренившееся мнение, что "врагов не бывает". Мол, "враги" – это какая-то такая вопиющая глупость, которую и обсуждать нечего, и одно упоминание о них заставляет заподозрить у собеседника умственное расстройство. А если уж враги еще и "строят козни" и "организовывают заговоры" – все, это однозначный признак паранойи.

А, собственно, почему?

Враги (или, скажем мягче, недоброжелатели) – явление самое обычное, житейское. У любого человека, который хоть что-то из себя представляет, они есть. У любого мало-мальски заметного народа или страны – тоже.

И организация козней – также дело, широко известное в истории.

Скажем, лично "мое" объявление – с именем-фамилией, электронным адресом и фото – минимум два раза вывешивали на сайте гомосексуальных знакомств. Можно, конечно, заявить, что это необъяснимая игра природы, или что объявления давал я сам в помрачении рассудка с последующей амнезией, реализуя какие-то скрытые комплексы. То есть либо оно "само образовалось", либо "я сам виноват". Но все же версию, что это какой-то "доброжелатель", которому не нравится моя деятельность, решил так "подшутить" в меру своего недоразвития, не стоит отвергать совсем уж без рассмотрения.

Однако именно так нам и предлагают поступать, едва речь заходит о проблемах России. Во всем, что у нас здесь происходит, виноват климат, виновата территория, виноваты личные качества населения, царский режим, коммунистический режим, крепостное право, православие, атеизм... Словом, виноваты все, кто угодно, и все, что угодно – и только соседи (особенно спецслужбы некоторых соседей) чисты как первый снег за Полярным кругом, и свободны от подозрений как жена Цезаря. Интересно отметить, что соседей, давно почивших в бозе (Византию, татаро-монголов и т.п.), обвинять в наших бедах еще можно, но вот тех, кто живет и здравствует – ни-ни.

Ну и – кто может в этом сомневаться? – подавно ни в чем не виноваты либералы и прочие поборники "общечеловеческих ценностей", которые, отрабатывая деньги Запада, стремятся нам же самим сделать как можно лучше.

И вот эта запрограммированность мышления, заставляющая многих вполне разумных с виду людей доосознанно, без малейшего обоснования отвергать целые пласты фактов и гипотез – очень сильный аргумент в пользу "теории врагов", сумевших внушить соответствующий концепт.

Кроме того, на "бытовом уровне" – все куда проще. Каким образом из того, что у кого-либо есть внутренняя проблема, следует то, что у него нет врагов?

А где были русские, когда другие нации расхватывали все теплые местечки? Чего вы теперь жалуетесь – самим надо было действовать!

Русские в советское время занимались тем, что работали. Делали ракеты и самолеты, а также строили промышленную инфраструктуру на национальных окраинах, где её отродясь не было.

Затем производство ракет и самолетов практически прикрыли, а самым выгодным делом стала торговля барахлом и перепродажа. Дело не столько в том, что русские-де не успели сориентироваться, сколько в том, что торгашество чуждо русскому менталитету. Русские купцы были не только торговцами, но в первую очередь – организаторами; кроме того – меценатами (причем это не было средством уклонения от налогов!), а также первопроходцами – в той же Сибири и т.д. Сравните исторические реалии заключения сделок русских купцов: "ударили по рукам" – т.е. заключили устную сделку, и не более того. Этого достаточно: дал слово – держи. Барыш не является самоцелью.

А теперь посмотрим на традиции народов, которые имеют как раз национальную черту торгашества – т.е. получения прибыли любой ценой: там как раз с древнейших времен в ходу расписки, договора, причем не просто как записи для памяти, – а именно как гарант: уничтожение записи договорного обязательства обозначает отсутствие такового. Помните, в Библии: "...а ты сколько должен? Он отвечал: сто мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку и напиши: восемьдесят. ... Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным..."

К тому же среди русских была относительно низка организованная преступность – кто-нибудь слышал что-либо о "русской этнической преступной группировке" ("люберецкие", "солнцевские" и так далее – это группировки по территориальному признаку, а не по национальному)? Сколько было на момент "перестройки" русских воров в законе – и сколько грузинских? После Великой Криминальной Революции бандиты стали основной силой в социуме – и тут русские также оказались не на первом плане. Позор прямо.

Вот только если бы русские были бы такими же торгашами и ростовщиками, и настолько же криминализованными, как те преступники, которые демонстративно не имеют национальности, то они не были бы русскими.

Вы всерьез предъявляете претензию русским в том, что они не являются в своей массе гешефтмахерами и бандитами?

Вот так пытаются использовать концепт "сами виноваты" на уровне нации. Ну а что касается индивидуальных случаев, то процитирую заметку с "Задолбали" — прочтите, и задумайтесь: вот точно-точно полное право быть счастливым зависит лишь от индивида, а семья, социум и его идеология, да и просто случайные события — вообще не при чём?