bodmich

Народное образование в России до Революции

(подборка постов ЖЖ)

- Основные задачи в области образования, 1915 г.

- О видах на образование, Госдума, 1913

- Тарабарщина (1917)

- Доклад П.Н. Кандиба по вопросу о народном образовании (1903)

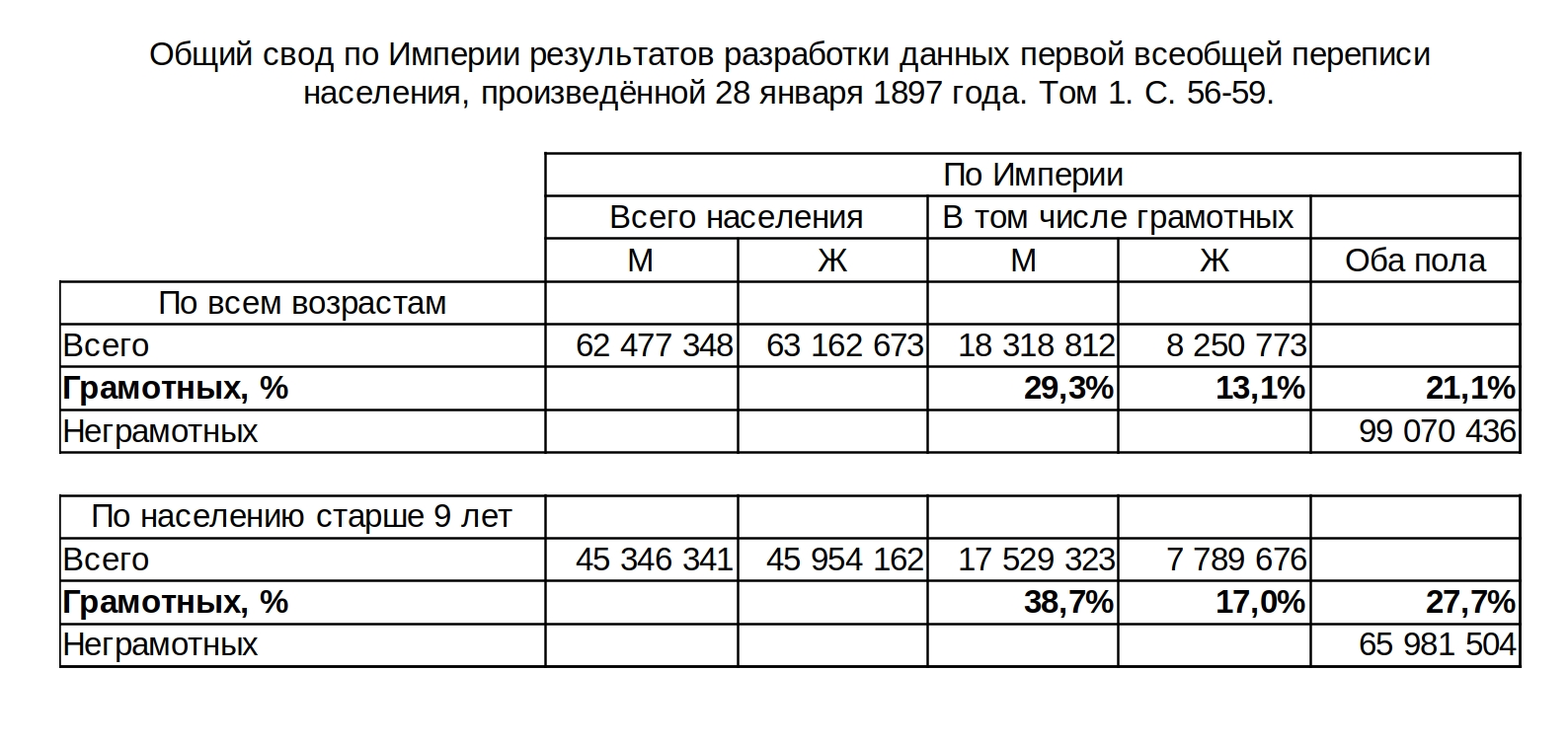

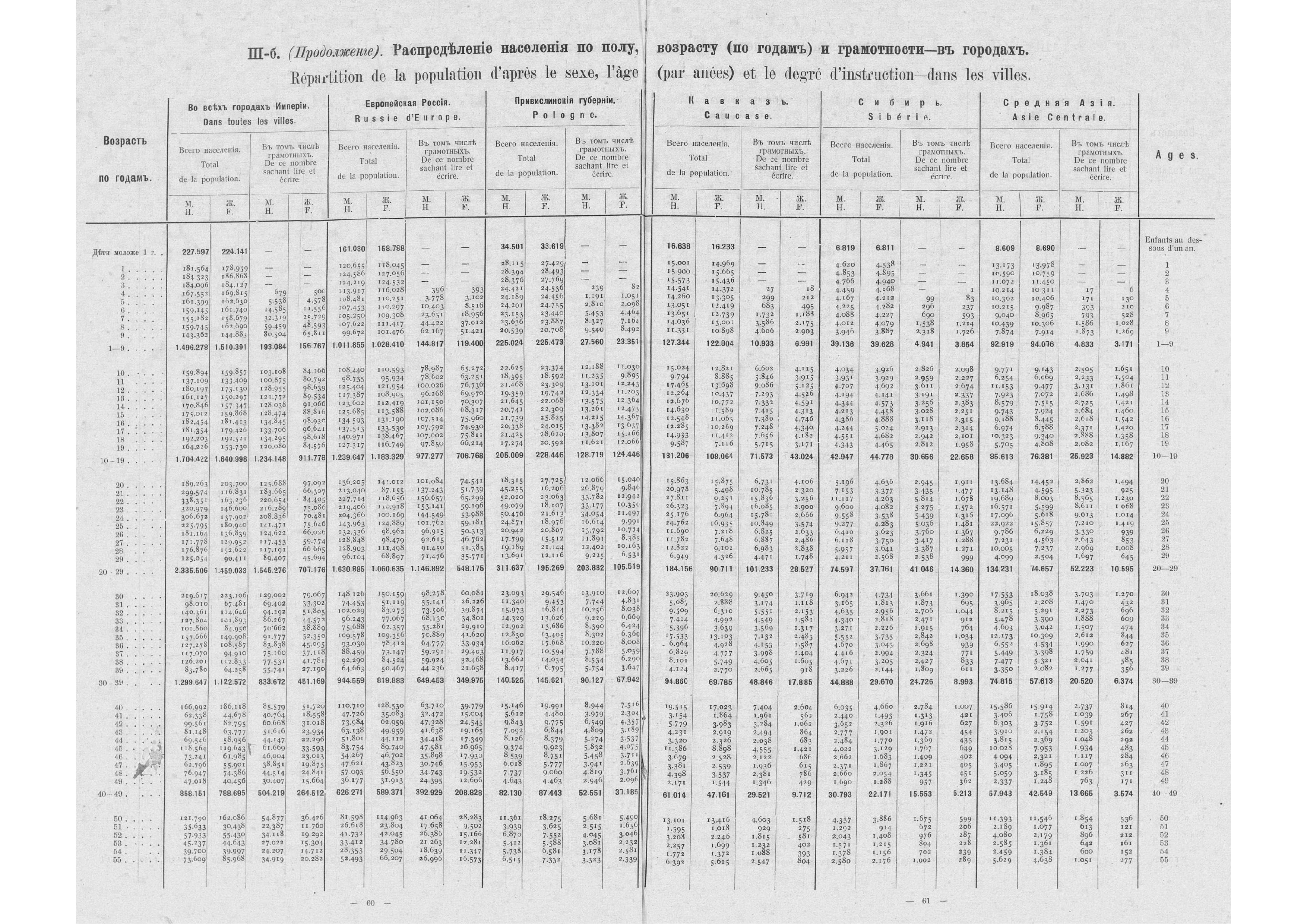

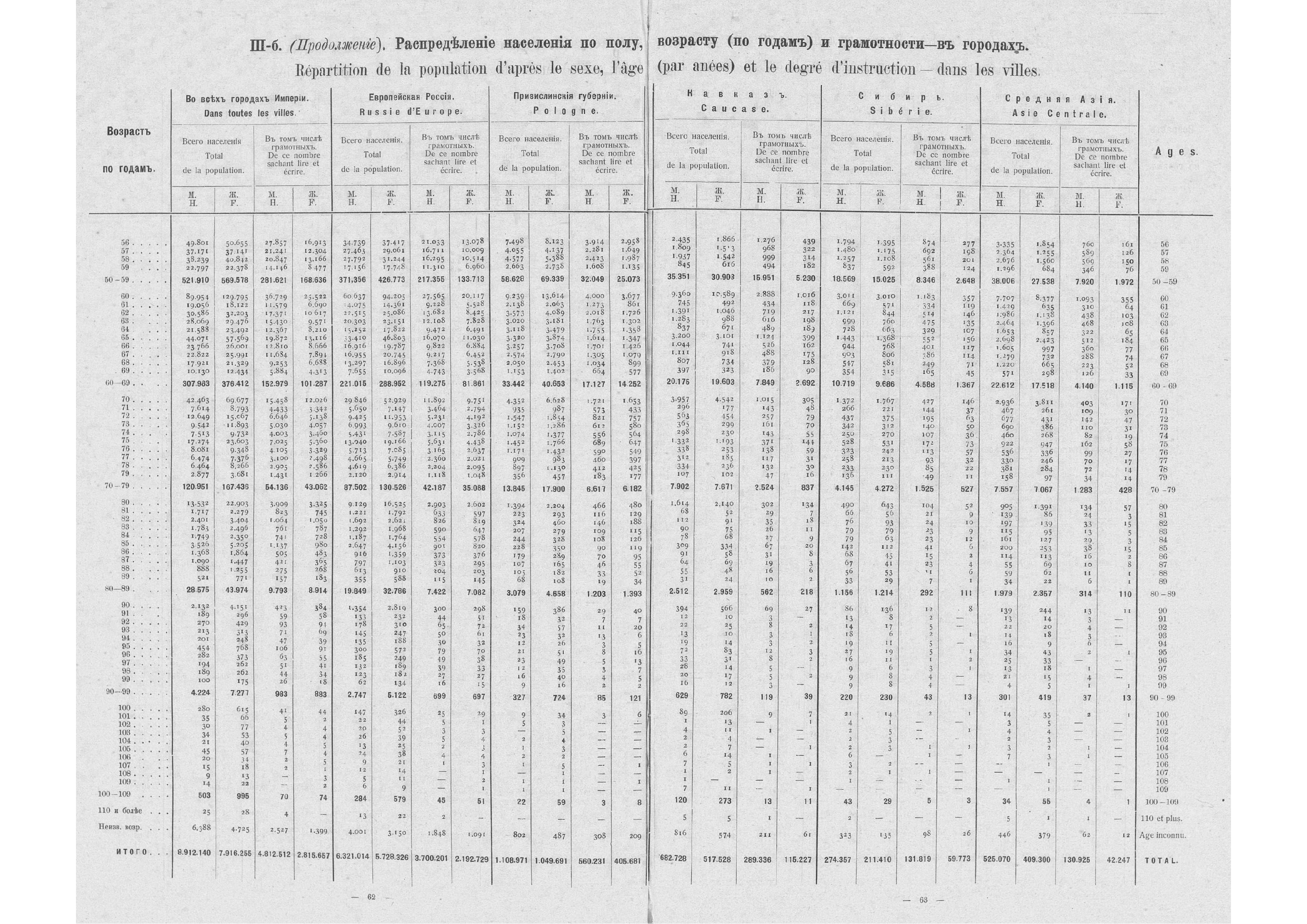

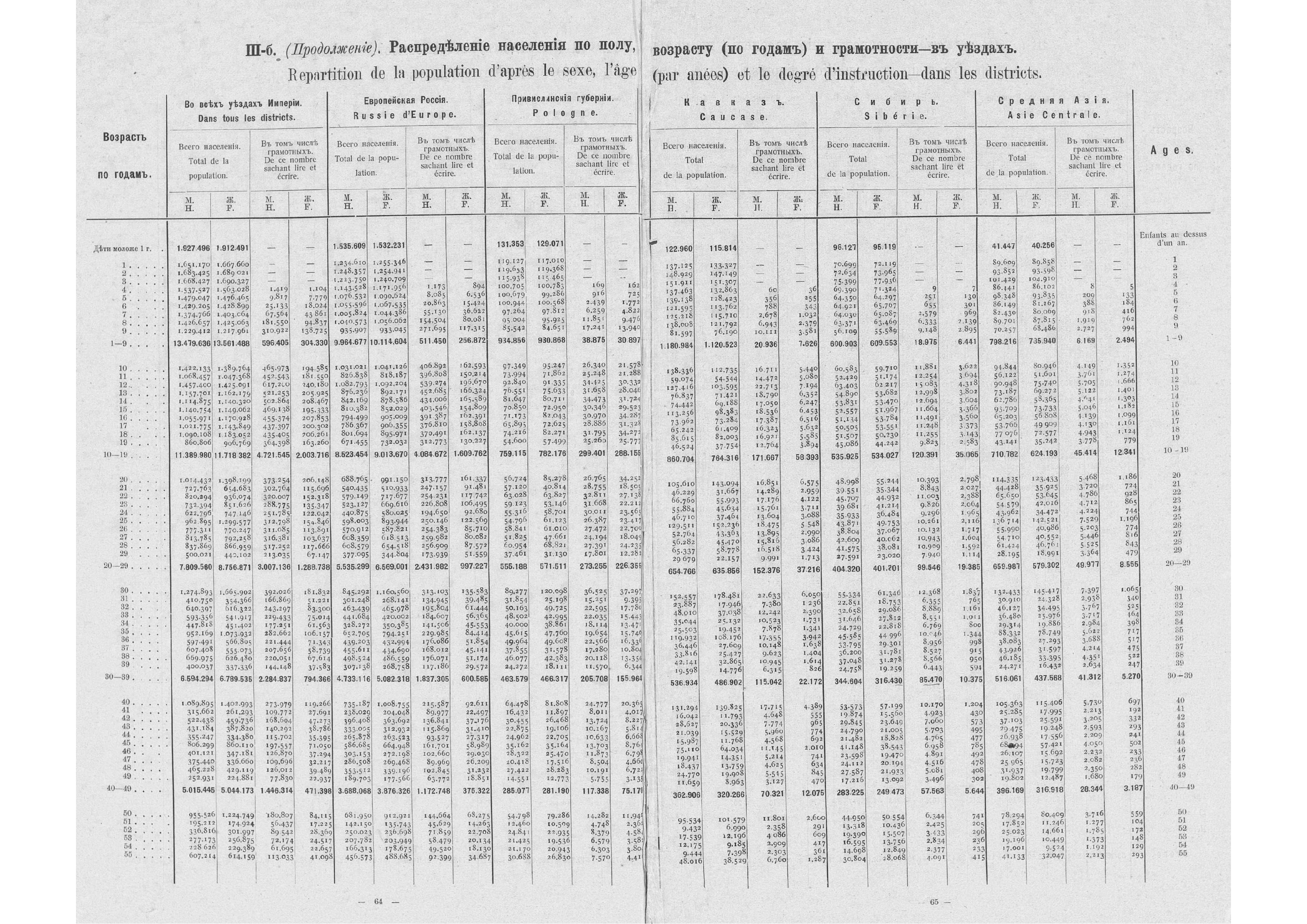

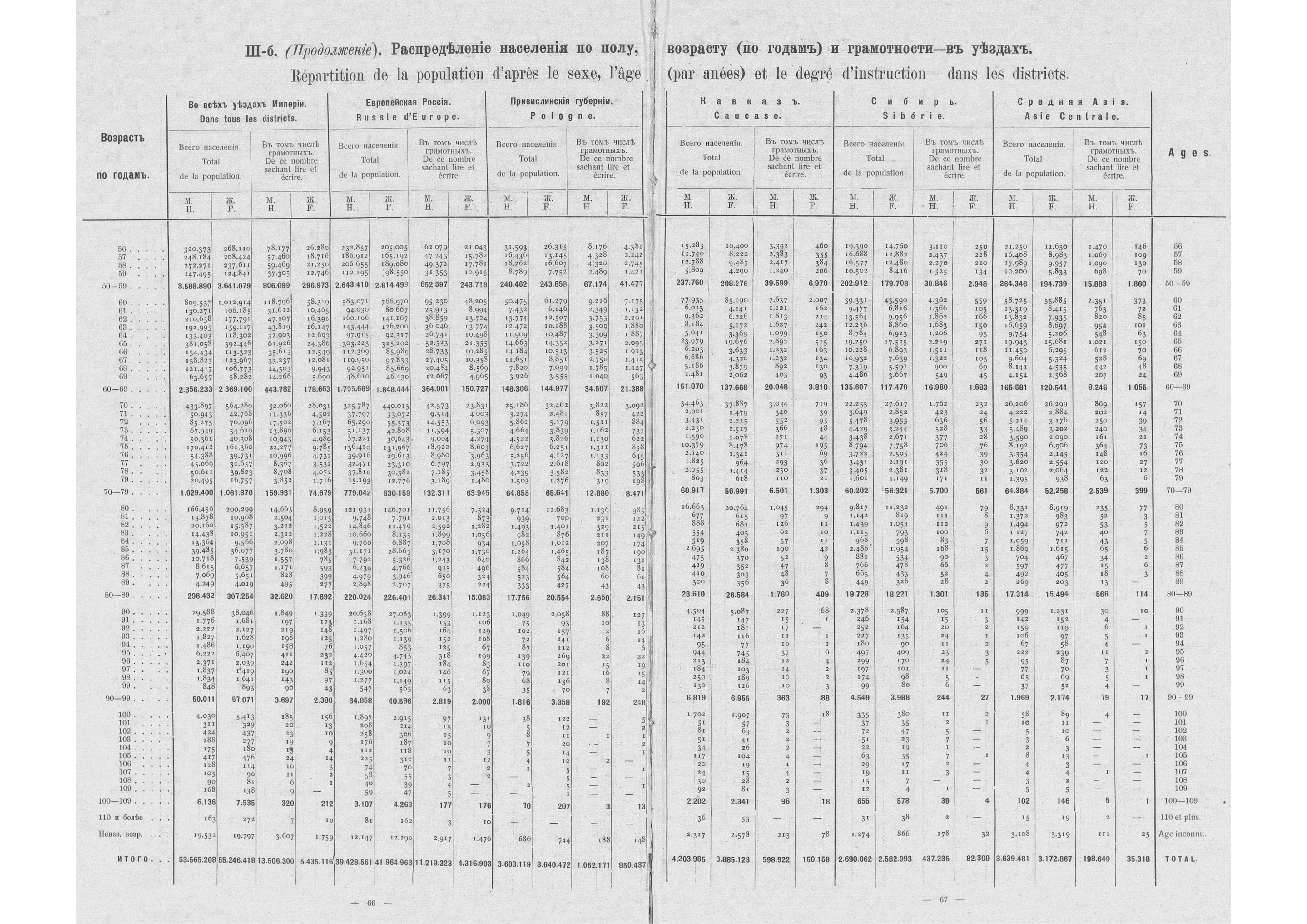

- Грамотность по народностям и полам в РИ, 1897

- Зато никакого дарвинизма! (1903)

- Доступность начальной школы в России, 1904

- Головин о культурности русского солдата (ПМВ)

- Передовая государственная мысль в РИ на рубеже веков

- Гранд финале: Образование, РИ vs. СССР.

- Грамотность в 1920 году.

- Книгопечатание в РИ

- 1911 г: %-е отношение числа учащихся в возрасте от 7 до 14 лет к детскому населению того же возраста

- РКМП. Начальные училища и обучающиеся в них. 1900-1913

- Про образование в РИ, из 1910 года.

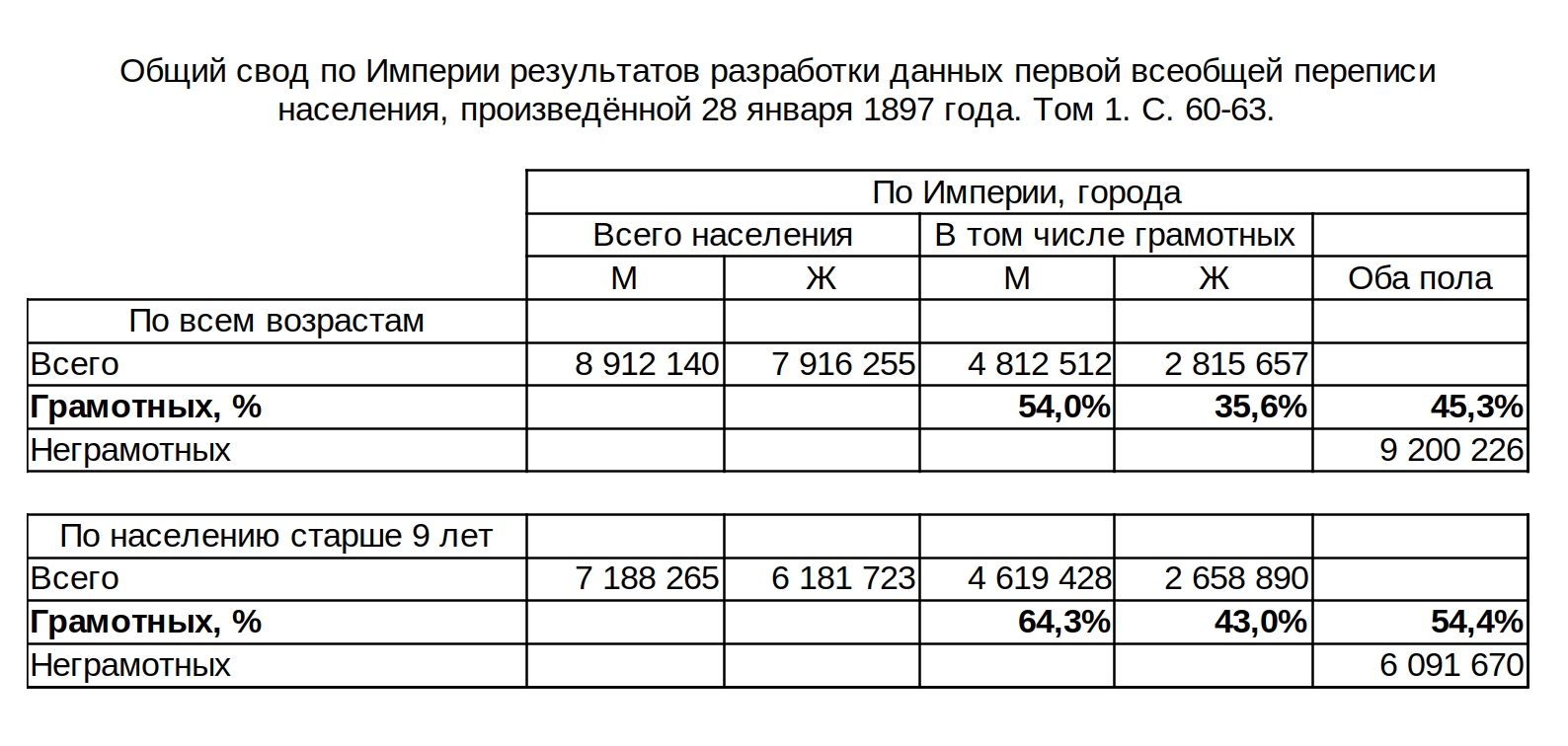

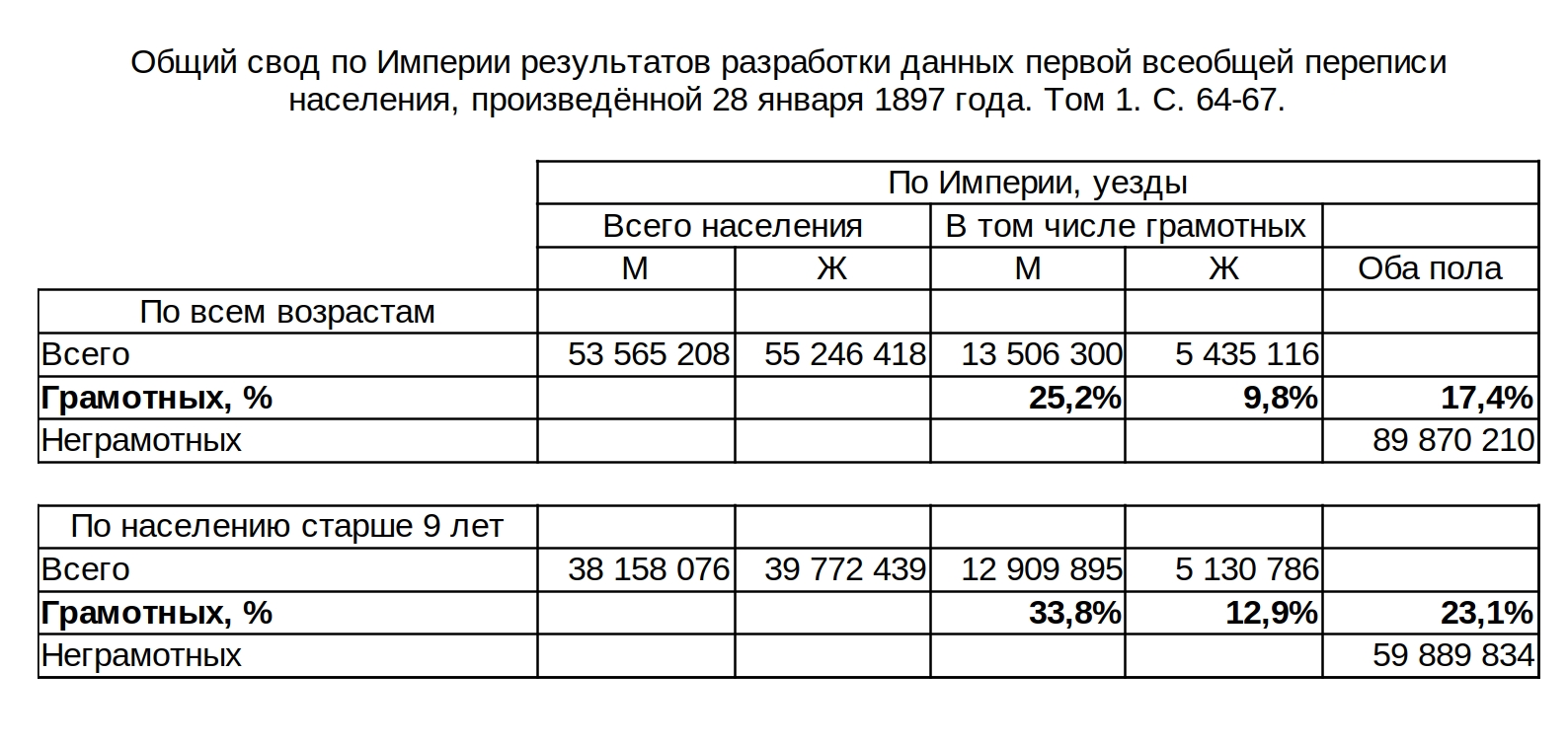

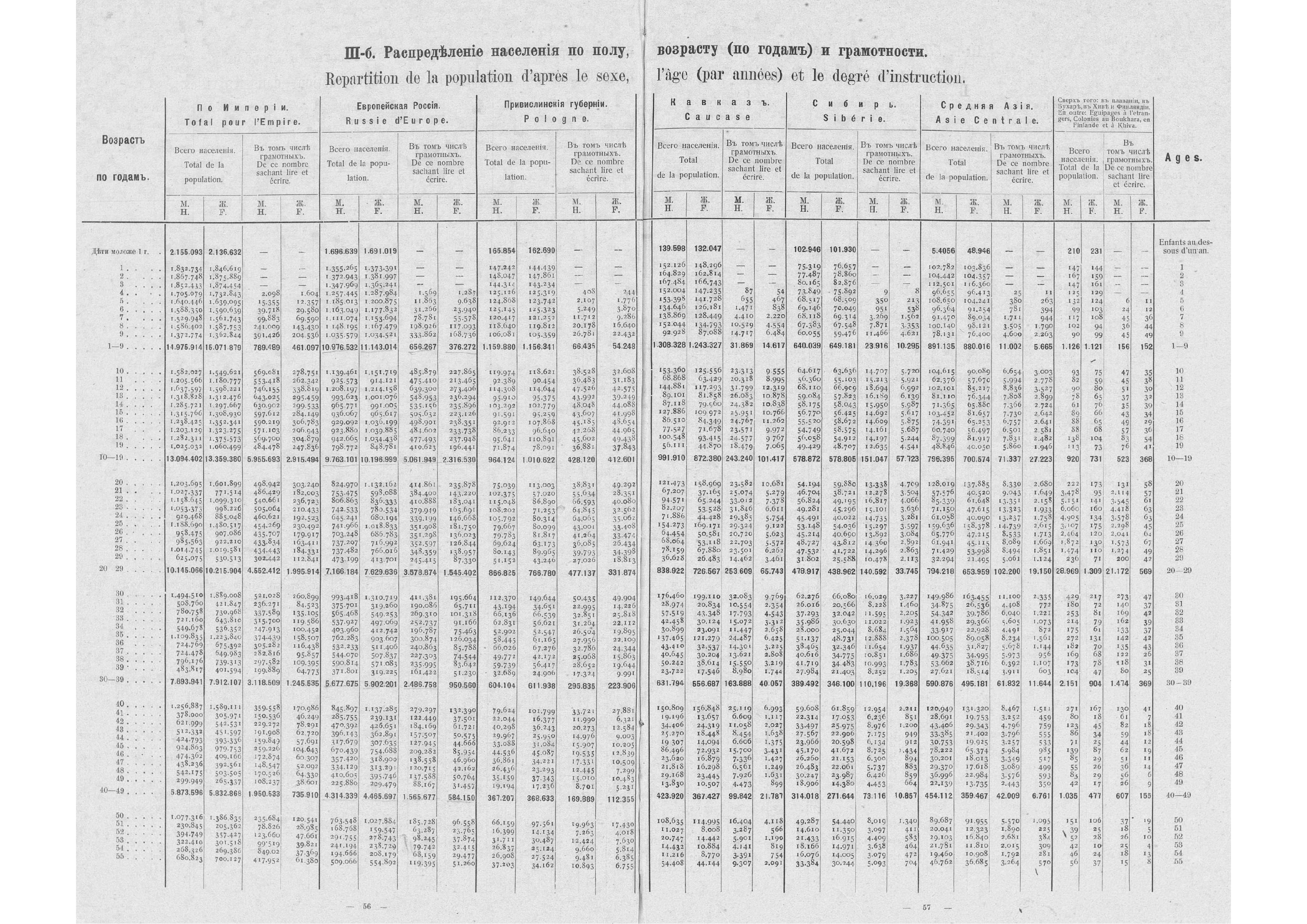

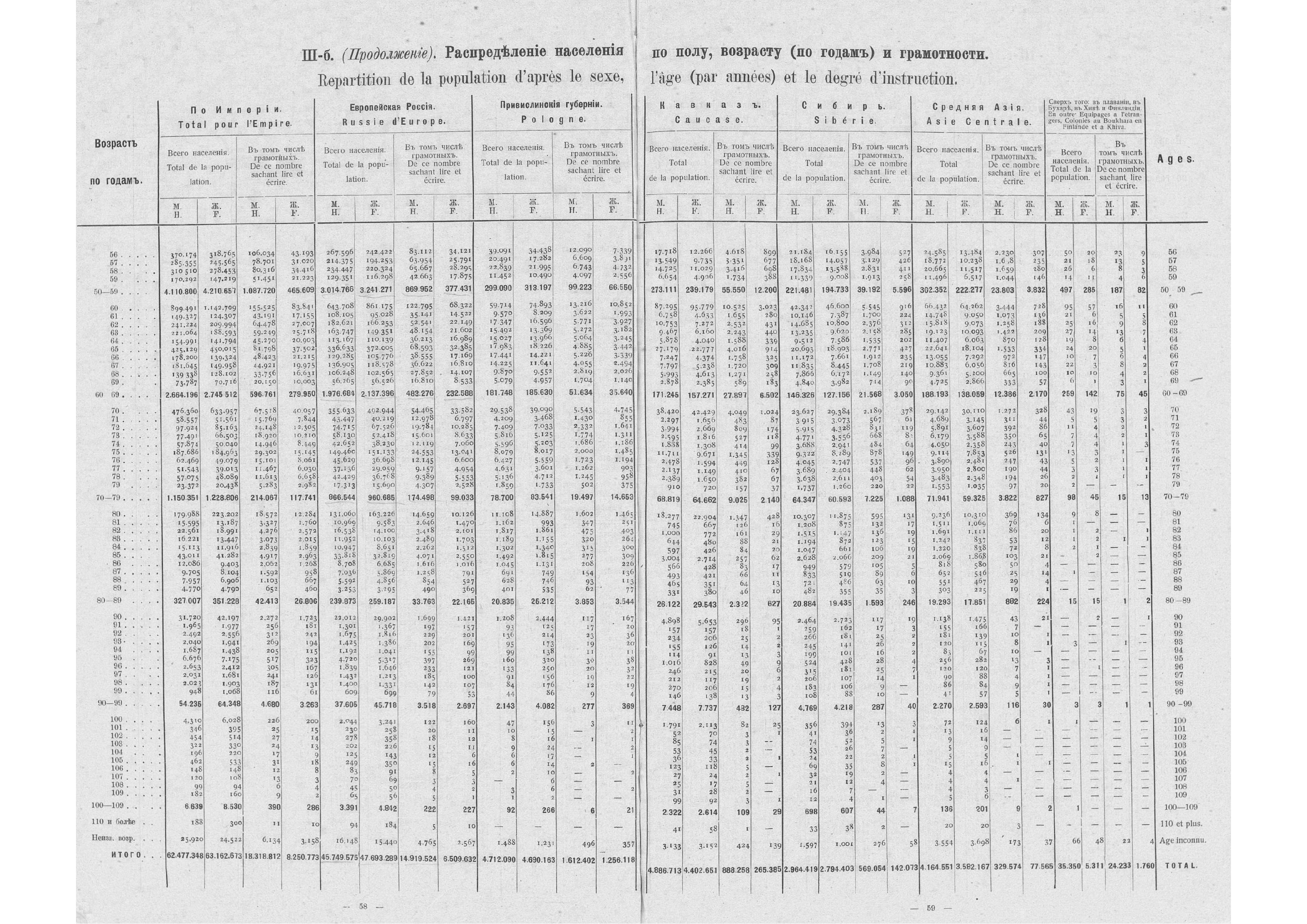

- Грамотность в РИ по переписи 1897 года

- Начальное образование в РИ в 1905 году

- Забавное о статистике грамотности в РИ

- Как определялась грамотность в РИ

Основные задачи в области образования, 1915 г.

Чего ждёт Россия от войны, 1915.

С. 140-168, Основные задачи в области образования, С.Ф. Знаменский, выдержки.

С.150-151:

"Чего же мы ждём в деле просвещения народа? Прежде всего такого количества школ, чтобы каждый мог получить начальное образование, богатый и бедный, всё равно, живет ли он в городе илии в деревне, в центре или на окраинах государства. Страна должна быть густо покрыта школами. лишь при их многочисленности просвещение может проникнуть в толщу народа. Но сколько бы ни было настроено школ, одного их числа ещё недостаточно, чтобы вся масса детей школьного возраста вошла в жизнь через школу. Пример всех западно-европейских государств ясно показывет, что единственным средством сделать начальное образование всеобщим является установление принципа обязательного посещения школы. Это и должно быть осуществлено у нас, как только будет устроено достаточное количество школ. Дальше встают вопросы о продолжительности курса начальной школы, о стоимости школьных зданий и их оборудовании, о содержании учащих, об организации заведывания школой и т.д."

С.152:

"Для примера возьму вопрос о продолжительности курса начальной школы. Надо сказать открыто, что проектированная школа с 4 годами обучения может дать очень немного: простую грамотность, счёт. Что касается до введения детей в мир окружающий явлений, то это больше остаётся в области мечтаний. Положение дела немного, но только немного улучшилось бы, если было бы возможно значительно удлинить учебный год: сейчас он в лучшем случае равнялся 130-140 дням. Но в сельской России этому мешает "власть земли", полевые работы. Поэтому необходимо увеличить число лет пребывания в школе. Пример многих заграничных государств влечёт остановиться на курсе в 8 лет. К сожалению, это был бы слишком большой скачок. Создать достаточное количество 8-летних школ, достать для них необходимое число учителей и сразу же сделать всё 8 лет обязательными — о такой реформе не может быть и речи. Но шестилетняя обязательная школа, хотя и с большим напряжением, осуществима и для России где добрая половина детворы ещё недавно ещё недавно не проходила никакой школы, а другая обучалась всего 3 года, достичь, чтобы все дети в течение 6 лет обучались хотя бы в начальной школе, было бы большим шагом вперёд."

С.153-154:

"Наряду с открытием новых начальных школ, с удлинением курса и с проведением в жизнь принципа обязательности школы для всех детей школьного возраста должна быть проведена и внутренняя реформа начальной школы. Недостаточно настроить школ, насадить учителей и наполнить школу учащимися. остаётся ещё важный вопрос: чему и как учить. При старом содержании курса трудно возрождать страну. Стоя на пороге всеобщего обязательного обучения пора раз и навсегда усвоить положение, что народная школа общеобразовательная, и прекратить все поползновения обратить её во что-то узко-профессиональное или в орудие церковности. Церковно-приходской школе не должно быть места в современных школьных сетях. Вместе с подъёмом уровня начальной школы, должно измениться и её место во всей школьной системе страны. Сейчас она стоит совсем особняком, так как она — школа для несостоятельных классов. Её программа не согласована с программой средней школы, из неё туда нет выхода, а следовательно и в школу высшую. Она — тупик для учащихся в ней <…> У нас нет той единой школы в виде ряда последовательных, строющихся друг на друге ступеней от начальной школы до университета <…> за которую так энергично высказывается современная педагогика."

С.166:

"Но раз необходимо развитие всей страны, а господствующая национальность составляет не больше половины населения, пред школой встает и другая задача: содействовать развитию отдельных национальностей, сплотившихся в одно великое целое. При разрешении этой задачи на первый план выступает вопрос о преподавании на родном языке. Без этого поднять духовный уровень масс у отдельных национальностей нет ни малейшей возможности. Развивать ребёнка и передавать ему знания не совершенно чуждом для него языке <…> — значит cовершенно не понимать основных требований педагогики."

О видах на образование, Госдума, 1913

Государственная дума. Стенографические отчёты. 1913 г. Часть II.

Колонки 1139-1141. Выступает Дзюбинский В.И.

"Перейду, гг., теперь к другой области, к области народного образования. Говорят, кредиты по смете Министерства Народного Просвещения сделали значительный шаг вперед, увеличились с 45 000 000 р. в 1907 г. до 136 000 000 р. в 1913 г., т. е. увеличились в три раза. Посмотрим же, какое благополучие в этой области, в области народного образования. Позвольте, гг., поставить и ответить откровенно на этот вопрос следующее: достигнуто ли теперь хотя элементарное азбучное требование, предъявляемое всем цивилизованным миром, чтобы в народных школах не было отказа детям, желающим быть грамотными, чтобы все дети школьнаго возраста могли найти приют в начальных школах? Как известно, Министерство Народного Просвещения определило общую стоимость введения всеобщего обучения в 1907 г. в 103 000 000 р. и в 132 000 000 р. в 1913 г., но такие суммы оказались нам не по средствам и мы их не дали, а при тех ежегодных прибавках, которые делаются в настоящее время — 8 000 000—10 000 000 р., — всеобщее обучение может быть введено разве только в 1921 г. или в 1922 г. Это, значит, лет через восемь, девять. В настоящее же время по данным однодневной переписи 18 января 1911 г. в России насчитывается учащихся 6 180 000, или всего 3,85% населения, при расходах на одного жителя в 56 к.; а так как количество детей школьного возраста от 8—12 лет определяется около 9% всего населения, то оказывается, что лишь 43% посещало школы в 1911 г.

Значительная часть сведений заимствована мною из отчета Государственного Контроля. Как же обстоит дело народного образования у наших соседей? Другие страны давно опередили нас в этой области; то, чего мы мечтаем только достигнуть через восемь, десять лет,— всеобщее обучение, у них оно имеется давно, а расход на народное образование определяется не копейками на одного жителя, а рублями. Так, напр., в Австрии — 2 р., в Бельгии — 2 р. 20 к., в Англии — 6 р. 4 к., в Германии — 4 р. 10 к., в Швейцарии — 6 р. 8 к. Там не стесняются в средствах, там не боятся народного просвещения. Кроме того, гг., дело не только в цифрах о школе, а в самом характере её постановки. Жизнь в настоящее время все усложняется и усложняется; она предъявляет требования на нового человека с широким кругозором и самостоятельной инициативой. В нашей школе лучшим качеством ученика считается послушание и смирение, а в заграничных — выработка самодеятельности и смелости. Народное образование составляет в настоящее время такой важный фактор преуспевания политического и хозяйственного, а также военной мощи, что нужно лишь удивляться тому, что в течение пятилетнего своего существования третья Государственная Дума сочла возможным поднять государственные расходы на этот предмет только до 135 000 000 р., а не вдвое, не втрое. Правительство, как представитель государства, хотя бы ради самой элементарной его потребности — внешней обороны, должно, казалось бы, особенно настаивать на возможно быстром поднятии уровня народного образования, которым, может быть, в наисильнейшей степени определяется в настоящее время боевая пригодность армии. Но очевидно, что свои классовые интересы правительство предпочитает интересам народного образования, так как правительство не столько приветствует народное образование, сколько боится его, как средства политического воздействия масс. Сопротивление министра финансов внесению в бюджет наш вместо 8 000 000 р. 10 000 000 р. на школьные нужды и выторговывание Государственной Думой каких-то 2 000 000 р., во всяком случае, не свидетельствует о широком понимании ими государственных задач.

Правда, правительство никогда не заявляло себя откровенным противником народного образования, но настоящее его отношение к народному образованию сказалось в лице его официального представителя, министра народного просвещения, в виде тех мер, какие приняты им по отношению к высшим и средним учебным заведениям, народным библиотекам, мерам, вызвавшим единодушное негодование страны и протесты даже теперешнего дворянского земства, а так как мы имеем объединённое правительство, то за действия министра народного просвещения отвечает объединённое правительство и, очевидно, его мероприятия в этом случае идут в соответствии с политикой и мероприятиями всего нашего правительства. Как бы, однако, ни были малы затраты государственного казначейства на народное образование, на сельскохозяйственные улучшения, во всяком случае это есть уже продукт нового времени, это есть уже продукт необходимости считаться с с населением вследствие пробуждения народных масс к самостоятельности и требование, чтобы трудовые массы были не только предметом обложения, но также и объектом государственных забот. Под давлением народных требований освободительной волны бюрократия вынуждена была сделать уступки общественным требованиям и сдать некоторые позиции. Явилась большая возможность выражать общественное мнение путем печати, облегчены условия возникновения обществ, союзов и товариществ, несколько легче стало дышаться земским и городским самоуправлениям. Но лишь только бюрократия почувствовала, что опасность быть смытой общественной волной народной миновала, она, с помощью объединённого дворянства начинает постепенно, шаг за шагом, отнимать позиции, закрывать общества, союзы, рабочие клубы, стеснять общественную самодеятельность земств и городов. В то же самое время правительство явно покровительствует объединению капитала, капиталистов и промышленников, оно содействует возникновению их союзов, трестов и синдикатов. Вот от чего в значительной степени в данное время цены на предметы потребления сильно поднялись, а трудовому населению приходиться почти умирать с голода."

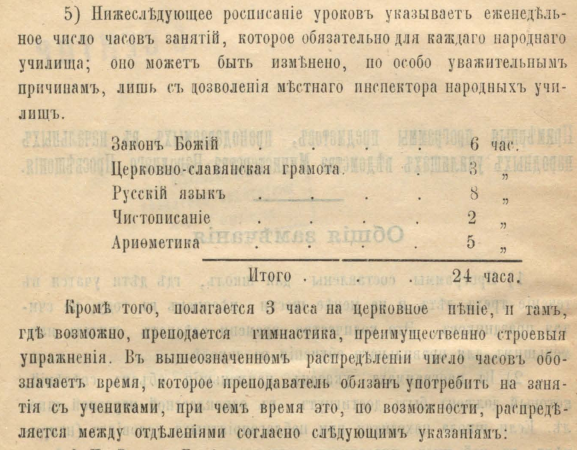

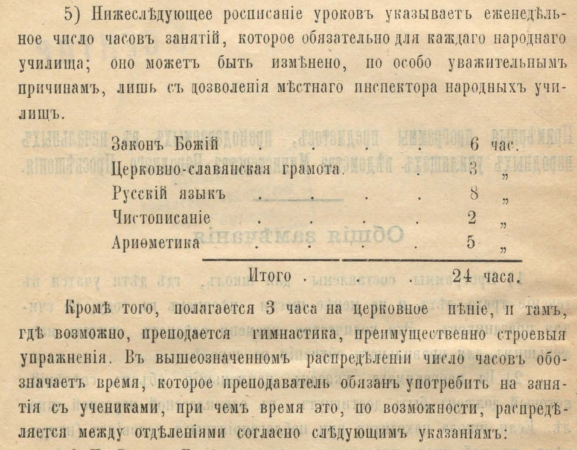

Подчеркну: речь идёт не про "всеобщую грамотность к 1925 году если бы не большевики" (как любят фантазировать булкохрусты-антисоветчики) а про всеобщее обучение к 1922 году (то есть все дети будут иметь возможность пойти в школу, про образование неграмотных взрослых речи даже не идёт) — и то, maybe-maybe, perhaps-perhaps. Уже не говоря о том, что программа обучения в начальных училищах едва ли соответствовала запросам времени, Примерные программы предметов, преподаваемых в начальных народных училищах ведомства Министерства народного просвещения. 1897., с.4, часы: закон Божий - 6, церковно-славянская грамота - 3, русский язык - 8, чистописание - 2, арифметика - 5.

Тарабарщина

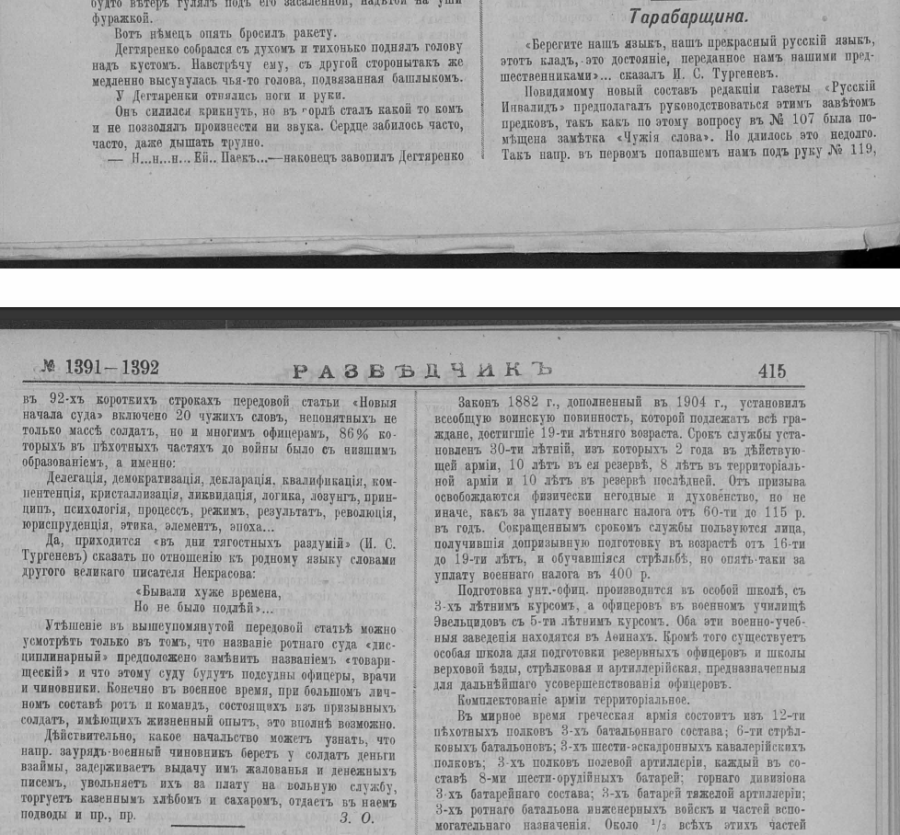

Журнал «Разведчик», №1391-1392, 1917 год, с.414-415:

"…20 чужих слов, непонятных не только массе солдат, но и многим офицерам, 86% которых в пехотных частях до войны было с низшим образованием, а именно:

Делегация, демократизация, декларация, квалификация, компетенция, кристаллизация, ликвидация, логика, лозунг, принцип, психология, процесс, режим, результат, революция, юриспруденция, этика, элемент, эпоха…"

Борцам за "чистоту языка" на заметку.

"Но панталоны, фрак, жилет,

Всех этих слов на русском нет"

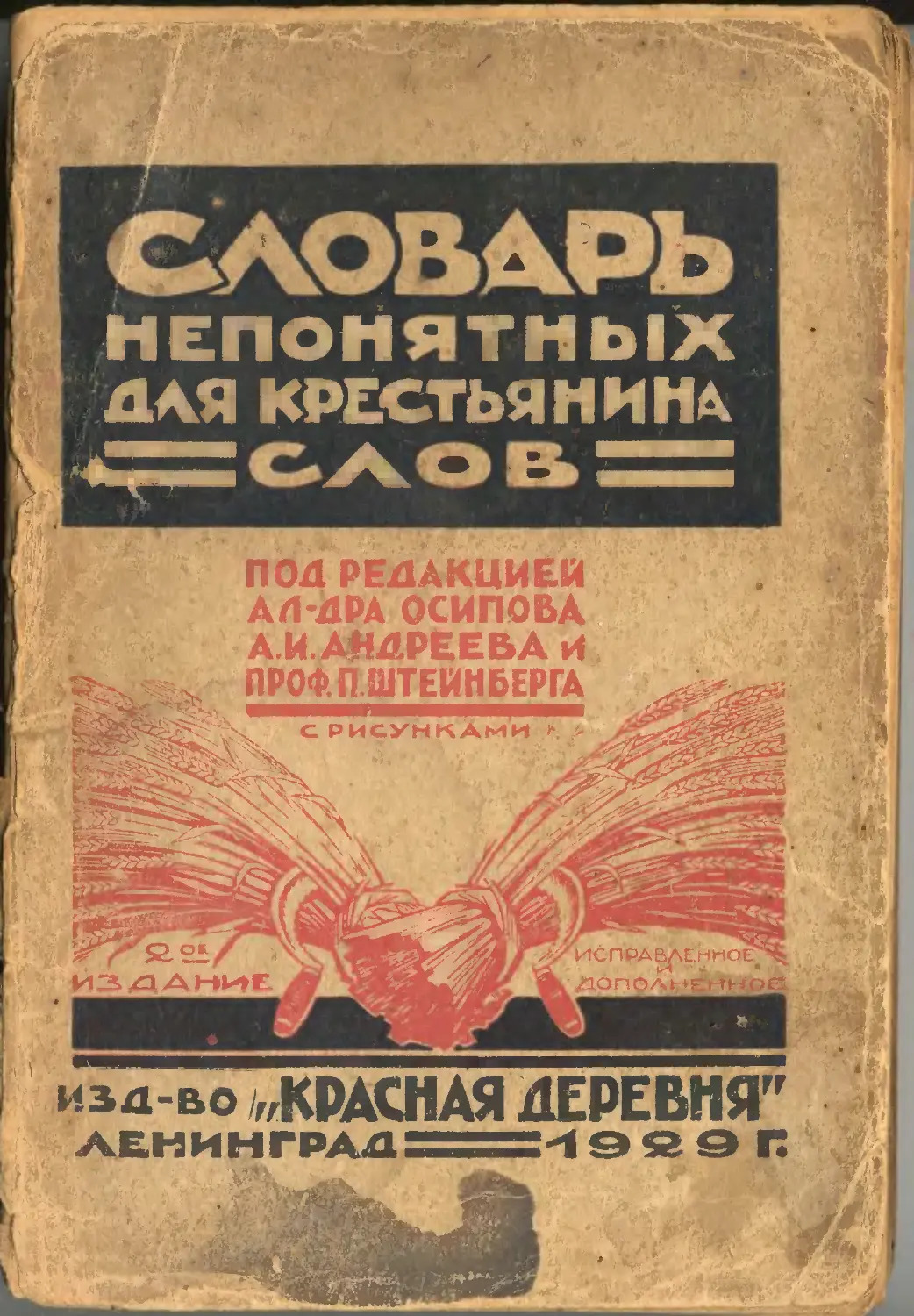

Для сравнения, про ликбез и всё такое:

Доклад П.Н. Кандиба по вопросу о народном образовании

Труды местных комитетов. 1903. Том 47. Черниговская губерния С. 234-238:

"Доклад П.Н. Кандиба по вопросу о народном образовании.

По Высочайшему позволению учреждено Совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности. В состав этого Совещания вошли высшие сановники, опытнейшие государственные деятели. Наряду с этим высшим Совещанием организованы по всей Империи Губернские и Уездные Комитеты, призванные заняться выяснением вопроса о тех же нуждах сельской России и поведать высшему государственному, учреждению причины упадка и расстройства хозяйства ста миллионов земледельцев составляющих основу и опору великой страны. Вся постановка дела выяснения нужд сельской России говорит уже о том, насколько велико и серьезно это дело. При столь серьезной задаче частные отдельные вопросы отходят на второй план. Все паллиативные меры, все частичные улучшения будут иметь место тогда, когда будут выяснены коренные причины упадка и расстройства сельского хозяйства и когда будут сознаны и определены основные нужды стомиллионного сельского населения страны.

Таковое положение дела говорить о том, что и Уездным Комитетам предстоит прежде всего разобраться в многочисленных причинах упадка благосостояния сельского населения, найти среди этих причин главные, основные и неотложные, на которых и следует остановить свое внимание и поведать которые надлежит прежде всего.

Конотопский Уездный Комитет в первом своем заседании, исходя из только что высказанного основания в деле организации своих занятий, образовал из своей среды 4 комиссии, по числу тех вопросов, которые являются коренными в деле выяснения наших нужд.

Образованная под моим председательством комиссия должна заняться вопросом о народном образовании. Мы видим, что и наш Комитет, определяя коренные вопросы в деле выяснения наших сельских нужд, вопрос о народном образовании признает нашей главнейшей нуждой кладет его краеугольным основанием для мер, могущих поднять сельскохозяйственную промышленность и дать рост и жизнь всей сельской России.

Большинство Уездных и Губернских Комитетов, отнеслось к вопросу о народном образовании с не меньшей серьезностью, признавая за ним первенствующее значение в ряду всех мер, могущих иметь значение в деле развития благосостояния нашей родины. Очень многие Комитеты признали главной причиной всех наших бед народную темноту, и, по мнению этих Комитетов, вся наша сельская неурядица составляет только дополнение или следствие этой главной причины. Невежество и темнота уродуют народную жизнь и не дают ей выбраться из трясины бедности и всех бедствий!

Глубоко разделяя это воззрение, мы не можем не прийти к убеждению, что все меры, клонящиеся к поднятию нашей сельской жизни, утонуть во мраке народного невежества, пока этот мрак будет застилать всю нашу сельскую родину. Все благие реформы, все серьезные средства, все крупные затраты ничего не сделают средь кромешной тьмы народного невежества и тех бед и зол, которые родят эта темнота и это невежество.

Отсутствие самых элементарных знаний, страшная косность, отсутствие самодеятельности, самостоятельности, любознательности и предприимчивости, безличность и бесправность, убожество мысли, желаний и потребностей — все это болести темноты народной, нашего сельского невежества.

Мыслимы ли при таких условиях какие-либо улучшения в хозяйстве, возможно ли говорить о рациональном земледелии, огородничестве, скотоводстве, о той рациональной постановке сельского хозяйства, которое обратило малоземельные площади каменистых западно-европейских земельных угодий в цветущие фермы и прибыльные хозяйства? Возможно ли говорить о порядке в деревне, когда умственная и юридическая слепота народа дает только возможность развиваться в этой деревне кулакам и темным дельцам, безнаказанно обирающим и обманывающим темный люд? Мыслима ли среди этой темноты борьба с эпидемиями и другими болезнями, уносящими ежегодно так много сил, возможна ли борьба с эпизоотиями, подрывающими частью в корне все благосостояние сельского хозяина? Разве может развиваться, при условиях нашей деревенской жизни, народное творчество, духовная мощь народа? Разве можно говорить о привитии культуры, о распространении высоких истин христианства, о развитии гуманных начал в полудикой, малограмотной, а в иных местах и совсем безграмотной среде?

В недалеком прошлом, когда Россия жила совершенно особняком от остального цивилизованного мира, её народное невежество, её культурная отсталость не могла так резко отражаться на её благосостоянии — это было царство нищих духом, но могущее кое-как удовлетворять свои зачаточные потребности и обходится, благодаря обилию и богатству земли и обилию даров природы, натуральным хозяйством. «Теперь же», по справедливому заключению профессора Карышева, «период натурального хозяйства в России закончился. Произведения сельского хозяйства перестали быть местным продуктом, назначенным на удовлетворение местных нужд, они сделались товаром мировой торговли. В настоящее время идет борьба на мировом рынке между государствами, и тяжело положение того народа, который выступает на арену этой борьбы с неравным оружием, с низким уровнем умений и знаний, с неправильной организацией сбыта товаров, с низким уровнем общего образования, с низкой производительностью труда». Действительно, какая возможна борьба с культурными соседями, когда ни о какой культуре нельзя и думать среди того населения, которое только в последние десятилетия начинает получать начатки грамотности. Наши ближайшие соседи — немцы, с которыми нам приходится иметь больше всего дела, в деле народного образования сделали чудовищные успехи и теперь удивляют мир своими победами на всех мировых рынках, обогнав в развитии культуры и промышленности такие богатые и старо-культурные государства, как Франция и Англия. Быстрый культурный рост Германии начался с семидесятых годов прошлого столетия, когда она одержала ряд блестящих побед, тех побед, успех которых был приписан государственными людьми Германии, главным образом, труду народного учителя. Трезвый государственный ум Бисмарка, того Бисмарка, которому были совершенно чужды идеальные мечтания, признал всю мощь и силу народного образования, и Бисмарк, среди торжеств и ликований объединенной Германии, во всеуслышание признал народного германского учителя первым виновником всех побед и торжеств Германии.

В деле насаждения и развития народного образования русское земство в короткий промежуток времени сделало очень много, но это «очень много» относится к самой деятельности земства и является «очень малым» сравнительно с тем, что должно быть сделано в деле развития образования и культуры сельского населения России. Но огромные затраты, которые требуются для народного образования, средства земств крайне ограничены и могут черпаться, почти исключительно, из одного источника: из обложения земли, т.е. из того источника, который с каждым годом иссякает и теперь уже с трудом может выдержать тяжесть дальнейшего повышения обложения. На больное и растущее с каждым годом земское хозяйство все средства дает, главным образом, та сельскохозяйственная промышленность, упадок которой констатирован теперь Правительством, а к изысканию средств и способов её оживления и поднятия Правительство в настоящее время образовало Особое Совещание и местные Комитеты.

Таким образом, получается какой-то заколдованный круг, из которого выйти обыкновенными путями, существующим ходом дела, не представляется возможным.

Для дела народного образования, для громадного государственного дела — дела первейшей надобности нужны огромные силы и огромные средства всего огромного русского государства.

Для настоящего развития этого великого дела необходимо, чтобы оно перестало идти окольными проселочными дорогами; оно должно стать на стезю, ему подобающую, — пойти по самому широкому пути. Этот путь, по нашему глубокому убеждению, должен быть таков:

1) Народная первоначальная, единая общеобразовательная школа должна быть государственной школой, и число этих школ должно безусловно удовлетворять требованию возможности всеобщего обучения для детей школьного возраста обоего пола всего сельского населения России.

2) Содержания всего учительского персонала всецело должно быть принято за счет средств всего государства, при чем для каждой школы число учителей должно соответствовать комплекту учеников, не превышающему 60 душ на одного преподавателя. Содержание учительского персонала должно соответствовать серьезному и тяжелому труду народного учителя и увеличиваться сообразно с ростом жизненных расходов. Старость, неспособность к труду по болезни, полученной во время службы, а равно судьба осиротелой семьи учителя должны быть обеспечены государством на таких пенсионных началах, как и для всех чиновников государства.

3) Для приобретения усадеб под школьные здания, для постройки новых школьных зданий, перестройки и расширения старых и для обмебелирования школьных помещений, устроенных по требованиям школьной гигиены, государством должен быть из общих государственных средств сельскими обществам и местными земствам открыть широкий кредит, на получение долгосрочных беспроцентных ссуд, которые должны погашаться из местных земских или общественных средств ежегодными небольшими взносами.

Снабжение первоначальных школ учебными книгами, учебными пособиями и школьными библиотеками должно производиться за счет средств уездных и губернских земств, а хозяйственные расходы по содержанию школы — местными обществами, при чем крайне желательно, чтобы государством, смотря по местным условиям, оказывалось пособие на отопление школ, выдачей обществу из казенных лесов сухостоя и валежника.4) Управление всей хозяйственной частью школы должно быть возложено на школьные советы, функционирующие под непосредственным руководством и наблюдением уездных земств, а административное и учебное управление первоначальной школы должно быть возложено на Училищные Советы, составленные из представителей Правительства и земства, при непременном участии в Совете инспектора народных училищ (который должен быть в каждом уезде), Председателя Уездной Земской Управы, врача и, по крайней мере, одного из учителей первоначальных школ, избираемого ежегодно самими учителями.

5) Первоначальная общеобразовательная народная школа должна иметь, по крайней мере, 4-летний учебный курс имеющий целью дать возможность её ученикам не только усвоить основательно технику грамоты и научить некоторым молитвам, но и дать хотя первоначальные и элементарные сведения об истинах религии, о первых правилах арифметики, а также ознакомить ученика по вопросам мироведения, начальной географии и истории. Питомец народной школы должен вынести из своего учения не одни зачатки элементарных знаний, но и получить то развитие и воспитание, которое должно сделать его способным к восприятию сведений и истин, которые ему будут давать жизнь, природа и книги. Для того, чтобы лучшие и наиболее способные ученики первоначальной шкоды могли иметь возможность продолжить свое образование, программа первоначальной школы должна быть так приноровлена, чтобы таким ученикам, по окончании школы, был открыт доступ к поступлению в первые два класса среднего учебного заведения.

В первоначальную народную школу дети должны поступать с 8-летнего возраста.

6) Помимо повсеместной организации государственной первоначальной школы, право насаждать таковое должно быть предоставлено земству, духовенству, сельским обществам, фабрикам, заводам и частным лицам.

7) Считая за первоначальной общеобразовательной школой самый необходимый и самый надежный фактор в деле поднятия сельскохозяйственной промышленности, необходимо признать, что этому делу окажет великую услугу возможно широкое насаждение профессиональных школ всяких типов; по нашему мнению, в каждом уезде должна быть, по крайней мере, одна профессиональная школа, отвечающая тем или иным местным нуждам и потребностям. Мы разумеем здесь школы сельскохозяйственного типа или ремесленного.

Такие школы, с общеобразовательным курсом не ниже курса теперешних городских училищ, должны дать своим питомцам основательные первоначальные познания по сельскому хозяйству или по другим техническим отраслям. Эти профессиональные школы, на устройство которых требуются всегда серьезные средства, должны быть организованы и содержимы на совместные средства государства и губернских земств.

8) Так как в деле народного образования и развития, помимо школ всякого типа, громадное значение имеет всякий доступ к книге, всякий источник света и знания, то к открытию и насаждению этих источников должен быть предоставлен самый широкий простор, должно быть дано самое широкое право земству, духовенству, частным обществам и частным лицам открывать повсеместно библиотеки, устраивать повторительные курсы и воскресные чтения, читать лекции по специальным и общеобразовательным предметам, устраивать театры и другие образовательные народные зрелища.

В могучий государственный океан народного образования идут, текут и вливаются со всех сторон обширной родины реки, речки и ручьи, несущие темному люду свет и знания.

И тогда, при таком только орошении, наша родина станет могуча и богата."

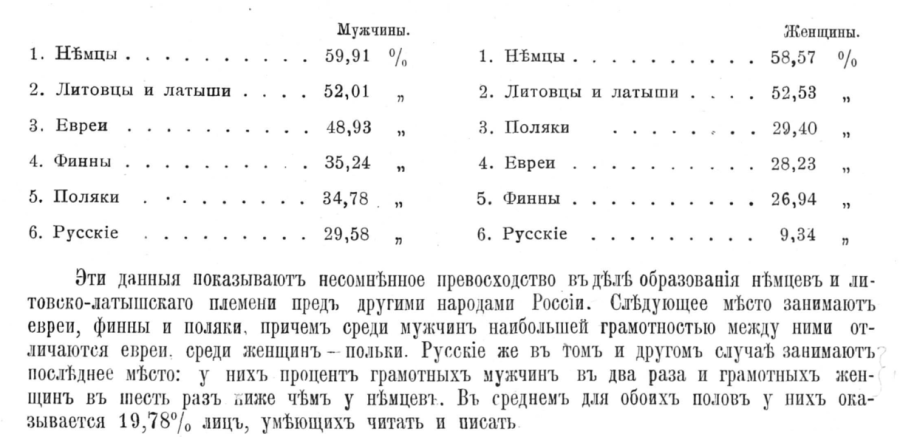

Грамотность по народностям и полам в РИ, 1897

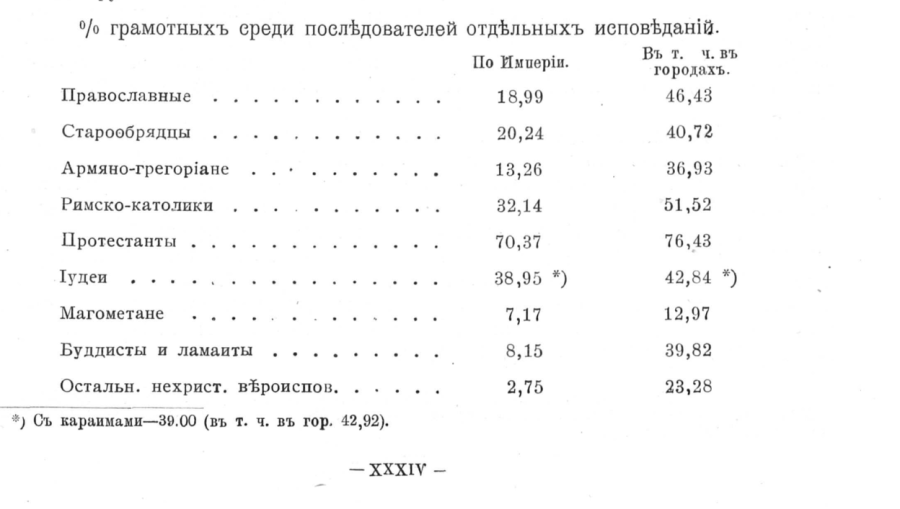

В том же "Общем своде…", с. XXXIV:

Фёдор Евфимьевич Мельников. Краткая история древлеправославной (старообрядческой) Церкви (стр. 181):

Особые заботы николаевское правительство и сам Николай проявляли в деле воспитания и образования евреев. Царю хотелось, чтобы евреи были культурными и образованными, просвещенными и учеными. В созданной при Министерстве народного просвещения особой комиссии «по вопросу о реформировании еврейского воспитания» принимали участие и еврейские представители, даже такие ортодоксальные, как цадик и талмудист Шнеерсон, Менахем-Мендель бен Шолом Шахна (Т. XVI. Стлб. 50). О еврейском писателе и педагоге Эйзенбауме «Еврейская энциклопедия» сообщает: «Свои мысли о преобразовании быта евреев он изложил пред государем в записке, принятой государем благосклонно. При поддержке правительства Эйзенбаум основал в 1823 г. польско-еврейскую газету «Dostrzegacz Nadweslanski». Сам он был инспектором Варшавского раввинского училища, а в 1835 г. был утвержден директором его, в каковой должности оставался до смерти» (Т. XVI. 178-179). Директором Одесского еврейского училища был утвержден еврей Штерн Базилиус. «Генерал-губернатор Воронцов, – восторженно отзывается о нем "Еврейская энциклопедия", – оказывал исключительное внимание Штерну и руководимой им школе. В 1837 г. сам император Николай посетил эту школу и остался ею очень доволен. С этого момента Одесская школа стала прототипом для виднейших общеобразовательных еврейских училищ, сыграв несомненно большую роль в развитии общего образования среди евреев» (Т. XVI. 111-112).

Царь и министр народного просвещения все время старались улучшить положение евреев путем воспитания. По этому поводу в Россию приезжал в 1846 г. из Англии известный еврейский филантроп и защитник евреев Монтефлоре Моисей. По свидетельству «Еврейской энциклопедии», он был «принят в России с исключительными почестями: по пути от границы до Петербурга ему были оказаны официальные почести. 24 марта он был принят императором Николаем, а потом, по требованию государя, Моисея посетили министры: Уваров, Нессельроде и Киселев – как председателя еврейского комитета». Посоветовав Моисею объездить край с еврейским населением, государь выразил согласие на то, чтобы Моисей представил чрез посредство Киселева на Высочайшее рассмотрение свои замечания по поводу положения евреев, и в спутники предложил министра. Моисей посетил многие города Западного края, всюду власти встречали его с особым вниманием. Моисей путешествовал со своей женой. Он представил две записки Николаю: одну о положении евреев в империи, другую о положении [их] в царстве польском, а третью – министру Уварову – о желательных реформах в еврейских училищах. «Представления Моисея, – заключает "Еврейская энциклопедия", – не остались без последствий». Положение евреев еще более улучшилось (Т. XI. 276-279). Еврейские общества получили широкие права для своего развития, обогащения и укрепления. Еврейский кагал в России введен собственно государственной властью еще с 1835 г. (Там же. 954-958).Николаю, занятому по горло просвещением евреев, некогда было заняться просвещением не только народа русского, но даже верхушки русской армии. Но у него было много свободного времени для уничтожения старообрядческих школ и старообрядческих монастырей, которые для старообрядцев были такими же многозначимыми университетами, каковыми были они и в Древней Руси. Всякими средствами и способами этот император-провокатор пытался уничтожить старообрядчество.

Зато никакого дарвинизма!

Труды местных комитетов…Том 37. С. 607-620. Доклад Хвалынского Уездного Комитета о народном образовании (частично):

"Коренная причина крайней бедности русского крестьянина — его умственное и религиозно-нравственное убожество. Все меры, направленные к улучшению его материального благосостояния без поднятия на должную высоту его умственного и религиозно-нравственного кругозора или совершенно не достигнут своей цели, или принесут пользу в несравненно меньшей степени, и притом самое проведение этих мероприятий в жизнь простолюдина будет сопряжено с гораздо большими усилиями и жертвами, если не будет уничтожено главное препятствие на пути их — народное невежество.

Вот как ясное доказательство сказаннаго, живые примеры, взятые из быта крестьян Хвалынского уезда. Наступила весна 1901 года, пришла самая пора пахать, когда каждая минута дорога, и от двух-трех дней зависит урожай результат трудов целого года, но время пашни как раз совпало с праздником Пасхи. Помещик, попраздновав три дня, выслал рабочих пахать, и хлеб, посеянный вовремя, когда земля ешё не просохла, уродился сравнительно порядочный; крестьянин же восемь дней ничего не делал, выехал сеять на сухую землю и ешё до Рождества начал голодать и страдать от цинги. Конечно, прекрасное дело исполнять уставы церковные и почитать праздники, но надо имет ревность по разуму; по мнению русского простолюдина, не так грешно напиться в праздник до безобразия, наругаться, поколотить кого-нибудь, как что-нибудь сработать: последнее — грех непростительный.

Нападает на хлеб саранча, на сады и огороды червь, земство указывает крестьянам средства к борьбе со страшным врагом, но крестьянин не верит и, если исполняет приказания свыше, то только по принуждению и нехотя, а не по убеждению в пользе; он смотрит на саранчу и червя, как на наказание Божие, он убежден, что бороться с ним нельзя, даже грешно: это значить идти против самого Бога, наславшего их за грехи людские. Он отправляется к священнику, просит его отслужить молебен и внимательно следит, чтобы батюшка прочитал всю заклинательную молитву, хотя сам он, слушая слова молитвы ничего не смыслит, но эти слова и действуют на него своей таинственностью, потому то он особенно и верит в чрезвычайную их силу. Конечно, молитва великая сила, и ею всегда надо пользоваться и особенно в дни горя, бедь и несчастий: она ободряет, укрепляет и возвышает ослабевающий дух человека, но ограничиться только одною ею, понятно, нельзя; нельзя смотреть на непонятныя молитвениыя выражения, как на какой то талисмая, волшебную силу, которою совершенно уничтожаются многовидные звери, черви, гусеницы и прочие вредители сельского хозяйства. Нельзя, прочитав только заклинательную молитву, сложить руки и смотреть как саранча и червь уничтожают посевы, плоды и овощи и не употреблять кроме молитвы к их истреблению никаких мер, указываемых наукою и жизненным опытом. В настоящем 1902 году, как известно, на бахчи и огороды напал страшный червь; священник села Большой Чернавки Больского уезда о.Луцкий окопал свою бахчу и, заметив, что куры с удовольствием истребляют червей, пустил их 40 шт. Крестьяне с недоверием и улыбкою смотрели на своего батюшку, как он с курами борется с Божьим наказанием, а между тем куры истребили массу червя, отыскивая его везде и под листочками; канавы мешали ему переползать, и большая часть бахчи о.Луцкого осталась неповрежденной.

В холерный 1892 год Хвалынская Земская Управа разослала с противохолерными лекарствами аптечки уездным священникам, и некоторые из последних оказывали первую помощь больным (до прибытия врача), говорили в храмах о предохранительных мерах против ужасной болезни, но народ и к пастырям своим отнёсся с недоверием, молча слушал их наставления, но не исполнял, будучи крепко убежден, что их наставники говорят не от себя, а по приказу начальства, что лечиться и употреблять разные средства против холеры труд совершенно напрасный и даже греховный и неприятный Богу: ведь, никто другой, а Он Господь послал холеру в наказание за грехи, так что же можно поделать тут. Остается только молиться да поститься, а не, гневить Бога с разными лекарствами и докторами, которые не помогают, а только хуже морят людей. И народ, так настроенный, охотно верил всяким носившимся небылицам, будто бы врачи, фельдшера нарочио бросают мор в родники на погибель людей, таскают еще живых больных в бараки и живьем закапывают и слово бараки он понял, как овраги, и никто не постарался хорошенько объяснить ему, что надо разуметь под этими словами; и ближайшие начальники, и пастыри страшно растерялись; доктора и фельдшера, спасая свою жизнь, разбежались, когда народ озверел, начал бунтовать и даже жители города Хвалынска более развитые, чем сельские и те убили врача Молчанова; только казацкая нагайка успокоила невежественный люд, восставший по крайнему своему религиозно-нравственному убожеству против людей, желавших ему же помочь в беде.

Страшно беднеет русский крестьянин от частого падежа скота. На помошь ему в этом несчастии являются ветеринары, но народ встречает их с крайним недоверием и даже неудовольствием. Он скорее позовет коновала, знахаря, ворожею, потому что уверен, что кровопускания, нашептывания на деревянное — церковное масло, подувания и сбрызгивания их крещенскою водою чрез уголь с «Богородицей» лучше помогут, чем все лекарства первых. Не помогут эти обманщики колдуны, знахари, ворожеи, несчастный мужик бежит к батюшке и просить его скорее отслужить молебен, передко священник, отслужив молебен, советует крестьянину пригласить врача или фельдшера, но тот редко слушается; не слушает и не поверит, если священник, указав ему на крайнюю нечистоту на дворе, в конюшне и колоде, скажет, что в этой нечистоте часто и заключается зараза, от которой заболевает скот.

Больше ста лет прививается у нас оспа, а русский простолюдин все еще к ней не привык, еще очень и очень многие в Хвалынском уезде, особенно раскольники, смотрят на прививку оспы детям, как на страшный грех, на печать самого антихриста и не дают детей, когда приезжают фельдшера и предлагают свои услуги даром. Тем с большей недоверчивостью и боязнью относится народ к прививке противозаразы к здоровому скоту, как к делу новому, недавнему.

Страдает ли невыносимо в родах несколько дней жена, крестьянин и даже часто хвалынский горожанин идет за помощью не к акушерке, а к знахарке повитухе; та положит мученицу в хатёнке на полу прямо против дверей по глубокой вере, что так ребенок обязательно скорее выйдет на свет Божий; глупая баба или старуха не обращает внимания на то, что в двери постоянно ходят, и холодом несёт прямо на больную, скрутит ей волосы и засунет в рот, так что она давится, и опять проделывает так по вере, что и это будто бы помогает иногда скорее родить; если не подействуют такия средства, она подтягивает несчастную страдалицу на полотенцах вверх за руки и под грудь по убеждению, что теперь то уж живо родит. Нe поможет русская знахарка, бегут за помощью к татарину. Тот лечит от всех болезней, только плати денежки; он приходить обыкновенно с толстою книгою в кожаном старом переплете, побормочет что то по ней над больною и авторитетно заявит, что «шайтан» мешаеть родить, и что его обязательно прежде всего выгнать надо, и начинает изгонять: намажет больную с ног до головы деревянным маслом из лампадки пред иконами, напишет зелеными чернилами семь молитв, по татарски якобы, хотя сам и не умеет писать, велит их положить в стакан с водою и когда размокнет бумага и чернила разойдутся выпить; другия такие же семь молитв жжет на углях и дымом приказывает дышать больной: «пей молитву, дыши молитвой», говорить плут-татарин, «шайтан и исчезнет, как дым», не поможет масло и молитвы, хитрый татарин, зная особенную веру и любовь русского простолюдина к Божьей Матери и Святителю Николаю Чудотворцу, велит поставить им во храме по свече, по непременно вверх ногами, (с конца, пиротивоположпого тому, где оставляется часть фитиля свободной от воска для зажжения), в чём и заключается особенная таинственная сила, и русский простак ставить свечки вверх ногами и крепко надеется, что так Божия Матерь и Св. Николай Чудотворец скорее услышать и исцелят больную. Так практикуется и в самом городе Хвалынске. Татарин не поможет, бегут кь батюшке, чтобы он отворил в церкви Царские Врата, и приносит ему за этот труд красного петуха. Священник, связанный материально и зависящий от крестьян, нередко потворствует народному невежеству и суеверию, отворяет Царския Врата и берет красного петуха, потому что отказаться от него не выгодно. Нередко, священник советует пригласить доктора или акушерку, к которым паконец то обращаются за помощью, когда больная промучится два-три дня и близка уже к смерти. Часто для больной, обессиленной в конец и измученной разными русскими и татарскими лечениями, докторская и акушерская помошь оказывается уже слишком запоздалой, и страдалица умирает, оставляя нередко целую кучу детей бедному мужу, которому грозит большая бедность без преждевременно умершей хозяйки, на лечение которой он совершенно напрасно тратил последние деньги разным знахарям и знахаркам, а те (знахари и ворожеи) разносят по селу в свое, конечно, оправдание: «доктор и акушерка уморили такую то, или зарезали», (если была операция), «дурак то муж её, не послушался нас: если бы не призывал резаков то, жива была бы баба».

… Такую халатность, равнодушие и пассивность русского народа перед очевидной бедою можно объяснить только взглядом его на пожар, как на Божие наказание, как на особенно сильное проявление гнева Божествениого на людей за их грехи, глубоким убеждением простолюдина, что если захочет Господь наказать пожаром, то никакие пожарные сараи, обозы, вообще, никакия простыя человеческия средства не помогут, не спасут, «все равно все сгорит и сам даже сгоришь, если на то есть воля Божия». Если пожар случится от молнии, т.е, когда для крестьян слишком уж ясно, что огонь от Бога или Илии пророка, тогда они прямо бегут не к пожарному сараю, а или ищут чудодейственного молока от черной непременно коровы или идут в храм за иконами, с которыми обходят все селение.

Этим объясняются тысячи суеверий, и предрассудков, которые так вредят в жизни русскому простолюдину, его беспечность, ленность, легкомыслие, пассивность и равнодушие; «все равно, говорит он, - как ни работай, что ни делай, Бог захочет, так уродится хлеб, а не захочет, так, как ты ни паши, как ни удабривай, Он не даст дождя, ничего и не будет, потому с весны и до зимы крестьянин все смотрит на небо и ждет всяких благ оттуда; «захочет Господь наказать пожаром, голодом, мором, разными болезнями, смертью, так ничего тут не поделаешь, молись только и постись, а будешь роптать, бороться, только нагрешишь, разгневишь больше Бога, терпи уже лучше», и русский крестьянин действительно терпит и терпелив чрезвычайно. С самого детства, по примеру матерей, отцов и дедов, привык он считать за самые страшные грехи: нарушение постов, неистовое полжение на себя крестного знамения, поклонов, работу в праздничные дни, тогда как пьянство, ругательство в те же праздники, оскорбление родителей, побои жены, детей кажутся ему грехами несравненно меньшими, столь обычными в его быту, что не стоит на них и обращать внимания;

… Одним словом, нравственные понятия русского простолюдина своеобразны и очень невысоки. Справедливо замечает «Новое Время» (за текущий год), что почти в 900 лет существования у нас христианства наш простолюдин усвоил только одну внешнюю его сторону: внешние правила, уставы церковные, в чем и заключается заслуга духовенства. Было бы несравненно ценнее, выше, если бы он также, страшился обманывать, лгать, как боится поесть скоромного в среду и пятницу; между тем ложь и обман он считает за нечто необходимое в жизни; «не обманешь, не продашь», говорить русская пословица. За малейшее изменение в церковном обряде, за пропуск буквы «азъ» наш простолюдин готов умереть, а за пятак способен сказать ложь под присягою пред Св. Крестом и Евангелием.

К изложенному необходимо добавить еще крайнюю недоверчивость русского крестьянина по отношению к разным начальникам, чиновникам, вообще к человеку, одетому в мундир, не крестьянскую одежду, — недоверие, оставшееся, наверно, от времён барщины и крепостного права. Он не верит доктору или фельдшеру, которые даром дают лекарства, даром лечат; «что-нибудь тут да не так, не спроста», думает он про себя, верно, лекарства эти никуда не годятся и даже вредны, если их даром отпускают. Издавна привык он только давать и давать другим воеводам, потом разныче чиновникам, а получать от них что-либо доброе для него дело совсем непривычное и даже странное, а потому и кажется ему очень подозрительным и опасным. Насколько наш крестьянин недоверчив не к своему брату, особенно, если на нем мундир, настолько напротив доверчив к разным странникам, святошам, пьяницам-проходимцам, одетым в монашескую хламиду и отпустившим длинные волосы; эти тунеядцы, рассказывают простодушным поселянам разные небылицы про Св. землю, Иерусалим, о разных видениях, чудесах, помрачают и без того темный их кругозор и страшно обирают, продавая им якобы воду из Иордана, песок со дна его, молоко Богородицы и пр.: бедный народ, лишенный здоровой духовной пищи, слушает обманщиков, разиня рот, и отдает им последние гроши.

Надо иметь в виду и крайнюю инертность простого народа, особенную привязанность его к старине. «Отцы, деды, и прадеды так пахали, так сеяли, так жили и всего у них было вдоволь, так и нам жить они завещали, говорят обыкновенно крестьяне, когда им предлагается что-либо новое для их же пользы. Даже пастырей своих, особенно молодых, если они желают ввести новые порядки, не слушаются и говорят: «оставь, батюшка, как было до тебя, так пусть и остается». Если уж на опыте увидят пользу новой меры, тогда и сами начинаю применять её и то нескоро, по поговорке: «русскому мало видеть, надо рукою пощупать».

Из всего сказанного вывод такой: только казацкая нагайка, как это и было в 1892 холерный год, заставит темный люд энергично принимать меры против заразных болезней, падежа скота, против пожаров, саранчи, червя и прочих врагов его материального благосостояния, если не будет поднят на должную высоту через просвещение его религиозно-нравственный кругозор. Понятно, что и самый мероприятия, направленныя к улучшению и поднятию материальиого благосостояния русского крестьянина, проводимые в жизнь насильно, по принужденно, по приказу, без народного сознания их целесообразности, далеко не принесут той пользы, какую бы они принесли, если бы народ сознательно, убежденно и охотно сам вводил их в свой быт, а для зтого необходимо по крайней мере хотя одновременно с сельскохозяйственными мероприятиями употребить все меры к просвещению парода, к уничтожению его невежества и косности.

… В настоящее время в наших селах и деревнях существует три типа народной начальной школы: министерская, земская и церковно-приходская однокласнняя со школою грамоты, как бы младшим отделением последней, хотя во многих селах и особенно деревнях школа грамоты существует совершенно самостоятельно, и программа в ней проходится также, как и в школи церковно-приходскоий. Указанные школы отличаются друг от друга названием, карманом, откуда получают средства на содержание, начальством, которое заведует ими и успехом обучения, предметы же в них преподаются одни и те же и почти в одном и том же объёме. Успехи обучения в школах министерских и земских гораздо выше, чем в церковно-приходских и особенно грамоты, потому что первыя лучше материальпо обезпечены, а главное учителями в них большей частью состоят лица, получившие специальное учительское образование. Дети школы земской и министерской связно своими словами передают содоржание прочитанной нетрудной статьи, знают кое-что из родной истории и географии, хорошо считают в уме, могуть записать самостоятельно и связно несколько мыслей. Школа церковно-приходская и особенно школа грамоты не дает и этого, а только грамотность — умение читать-писать. Главная причина неуспешности её — недостаток в способных учителях. В школах церковно-приходских просвещают разные недоучки, изгои из духовных училищ, низших классов семинарий, гимназий, начальных училищ, окончившее курс только городского училища, кое как, Христа ради получившие свидетельство на звание учителя начальной школы. Образовательный ценз учителей школ церковно-приходскихъ читаем в отчете Хвалынского уездного наблюдателя за 1898-99 учебный год, «очень невысок, а школы грамоты и того ниже: там учительствуют фейерверкеры, унтер-офицеры и простые крестьяне с домашним образованием или окончившие курс начальной земской или церковно-приходской школы и даже школы только грамоты, бывшие раньше сторожами, работниками, пастухами, много — помощниками сельских писарей. Таких несчастиых просветителей самих надо много учить, потому что от темных, суеверных крестьян они отличаются почти только уменьем читать и писать, а между тем школ грамоты, где трудятся эти образователи, в Хвалынском уезде и на всей Руси больше, чем церковно-приходских, земских и министерских потому, что они дёшевы слишком: учитель в ней (в Хвалынском уезде) сначала получал 37 руб. 50 к, в год, а некоторые только 18 р. (по три рубля за шесть учебных месяцев), потом 50 и сравнительно недавно 100 и 120. Духовное ведомство, открывая такие жалкие рассадники просвещения, забыло мудрую народную пословицу: «дорого да мило, дешево да гнило». Наверно, десяток хорошо поставленных училищ принес бы гораздо большую пользу, чем сто убогих школ церковно-приходских и грамоты.

… Специально образованный, хорошо материально обеспеченный, всего себя посвятивший только просвещению простого люда учитель это первое, главное условие успеха школы.

Необходимо, чтобы школа имела собственное светлое, теплое, просторное помещение, чтобы учителю было где в свободное время поговорить с народом, почитать ему, чтойы дети не задыхались, не мерзли, не сидели на полу или на подоконниках, как в настоящих церковных школах, из которых многие помещаются в крестьянских конурах и тесных церковных сторожках, где классная доска от недостатка места вешается на печь, и двери от страшной духоты отворяются настеж; чтобы не было недостатка в учебных пособиях, как в тех же несчастных церковных школах, где нередко письменные принадлежности и учебники, благодаря распорядительности начальства, присылаются в средине и даже конце учебного времени.

Трехгодичного школьного курса недостаточно; по крайней мере, надо сделать его четырехгодичным и главное — обязательным для всех и мальчиков и девочек, начиная с 9 лет; конечною целью школьного учения поставить не быстрое чтение и умение, знание где написать «ѣ» и где «е», а такое развитие, чтобы окончивший курс мог своими словами передать прочитанное и самостоятельно и связно записать три, четыре мысли, так, чтобы другой мог понять, что он хочет выразить. Чтобы уничтожить народные суеверия, предрассудкии так гибельно отражющиеся на материальном благосостоянии крестьян, необходимо учить хорошенько девочек, потому что дикия суеверия поддерживаются твердо преимущественно женщинами, и от них зависит начальное религиозно-нравственное воспитание детей.

В каждой сельской школе должна быть достаточная приличная библиотека, умело составленная применительно к населению, иначе зачем учить и читать, если по выходе из училища дети могут достать только сказки или совсем ничего, так что к 21 году, когда призываются к военной службе, окончившие курс разучиваются писать и даже читать, как теперь нередко случается."

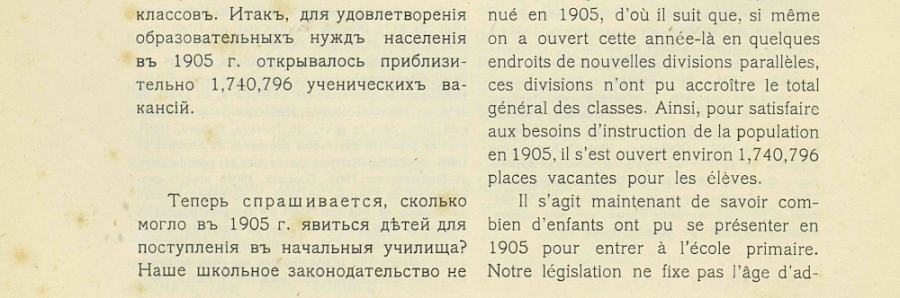

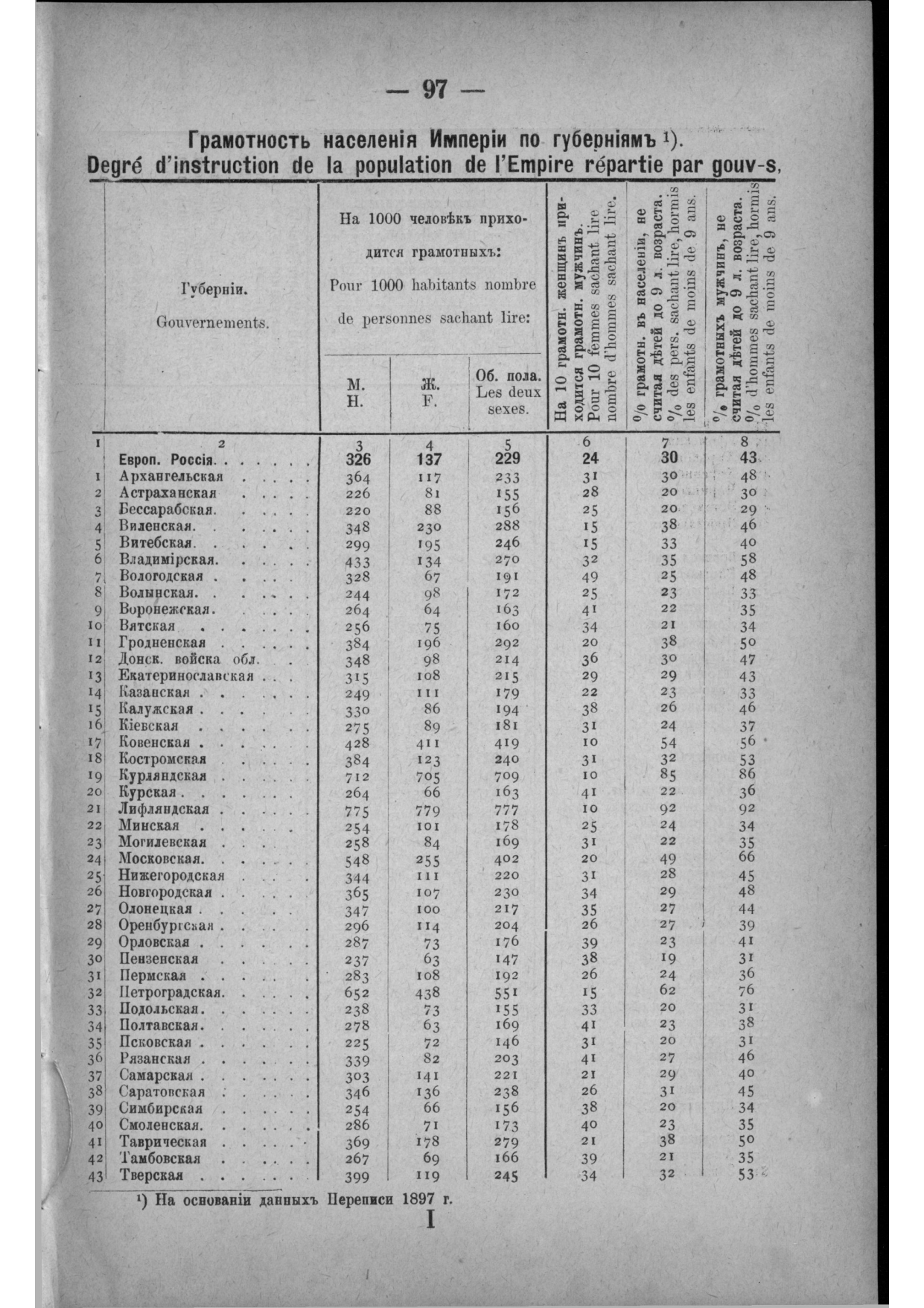

Доступность начальной школы в России, 1904

Куломзин А.Н. Доступность начальной школы в России, 1904. С. 13—16:

"Обычный срок начального обучения в западно-европейских и американских школах — 8 лет. Народные школы Соединенных Штатов удерживают учеников в течение 12 лет, но последние 4 года отдаются там уже собственно среднему образованию. Начальная школа доступна и, в большинстве государств, обязательна для всех детей в возрасте от 7—14 лет (Германия и Австрия), от 6 до 13 лет (Франция), от 5 до 15 лет (Англия). В зависимости от продолжительности начальнаго обучения, а также от числа школ и степени их посещаемости, в современных государствах следующий % населения находится в школах:

США 23

Саксония 21

Германия 19

Англия 16

Франция 15

Нидерланды 14Высота этого процента называется показателем образования. Для России показатель образования — 3,3 на 100 душ населения обоего пола.

До какой высоты показатель этот должен быть увеличен для того, чтобы начальное обучение могло считаться доступным? Другими словами, какие рамки школьного возраста следует признать нормальными для России?

В проекте, составленном при Министре Народнаго Просвещения гр. Д. А. Толстом, школьный возраст принимался, по западно-европейским образцам, от 7 до 14 лет. Разумеется, интересы образования при таком счете выигрывали; при восьмилетнем обучении невозможны стали бы нередкие в настоящее время «рецидивы безграмотности»; обучение детей велось бы шире, глубже, прочнее; приобретенная в школе грамотность не утрачивалась бы так быстро. Но при этом упущены были из виду все другия условия, кроме педагогических: финансовые, экономические, бытовые. По расчетам, произведенным в 1880 г., оказывалось, что для нужд общаго обучения в 11 уездах одной только Харьковской губернии необходимо затратить до 10.000.000 руб.; в трех губерниях Юго-Западнаго края свыше 22.600.000 руб., — такое множество детей оказывалось «подлежащими обучению». По самым скромным расчетам Центральнаго Статистическаго Комитета, в 1876 г. для Европейской России требовалось 82.000.000 р. ежегодного расхода. Разумеется, такие суммы не были и не могли быть даны, и вопрос о всеобщем обучении был отложен. Между тем, громадные, запугивающие цифры расходов основывались не только на преувеличении, но на очевидной ошибке в расчетах. Предполагалось, что все дети 7—14 лет будут проходить начальную школу, оставаясь в ней каждый по 8 лет. Но такой школы в России не существовало. Было небольшое количество школ двухклассных (с пятилетним курсом), а преобладали одноклассные школы (с курсом трехлетним). Растягивать обучение в этих школах на 8 лет не было ни смысла, ни основания. Увеличивать же программы — значило создавать новую школу, для которой не нашлось бы ни пригодных учителей, ни достаточнаго контингента учеников. Обучение детей долее 3 или 4 лет фактически непосильно для крестьянских хозяйств; потребность их в детском рабочем труде слишком настоятельна, и учащихся ограничиваются хождением в школу в течение «одной-двух зим»; курс оканчивают немногие. Более чем вероятно, что, при восьмилетнем курсе начального обучения, в школу учеников пришлось бы набирать силой и силой же держать там до окончания курса.

Все эти условия сохраняют значение до настоящего времени. Русская жизнь осталась при выработанном типе одноклассной начальной школы с трехлетним курсом, при 1 учителе на 50 чел. детей. Изменять этот тип, расширяя программы, удлиняя курсы, требуя новых, более подготовленных учителей, значило бы ставить на очередь новые опыты в области начального обучения, отодвигая на задний план вопрос о доступности населению той школы, какую Россия может сейчас иметь. Существующую одноклассную школу до сих пор оканчивает всего 10% учащихся (а не 33,3%, как следовало бы при трехлетнем сроке обучения); более 20% выбывает до окончания курса. Крестьяне тяготятся продолжительностью обучения. Что же было бы при 8-летнем курсе? Не по силам государству содержать школы для всех детей восьми возрастных групп, не по силам и отдельным крестьянским дворам отпускать в школу детей на 8 лет каждого. Школьный возраст 7—14 лет не в меру велик для России. Если в настоящее время встречаются в школах учащиеся всех возрастов: и 6 лет, и 15—16 лет, то это обясняется недостатком числа школ, случайностью их возникновения, а также условиями жизни отдельных семейств; кто не попал в школу в 8—9 лет, поступит в нее 14-ти; но, если бы все дети проходили школу в возрасте 8—11 лет, то им не зачем было бы оставаться в школе до 16; точно также, если бы 8-летний возраст был определен, как наименьший для приема в школу, перестали бы посылать в школу малолетков (как посылают теперь, не столько для обучения ребят, сколько для того, чтобы избавиться от присмотра за ними).

Итак, не только во избежание непосильных расходов, но и во избежание неприноровленных к крестьянской жизни опытов, следует отказаться от 8-летнего обучения; нет основания расчитывать школы на 18% населения и требовать для них 243.600.000 руб. ежегодно (вместо существующаго расхода в 40.600.000 руб.). В настоящее время школу проходят, главным образом, дети 8, 9, 10 и 11 лет; для этих четырех возрастных групп и следует сделать школу доступной. Впоследствии, когда для всей России равномерно будет обеспечена сеть одноклассных начальных школ, можно будет совершенствовать и удлинять курс школ, переходя к двухклассным и трехклассным школам, но в настоящее время следует ограничить школьный возраст четырьмя годами, нужными для успешного прохождения полного курса одноклассной школы, заканчивая ее технической выучкой".

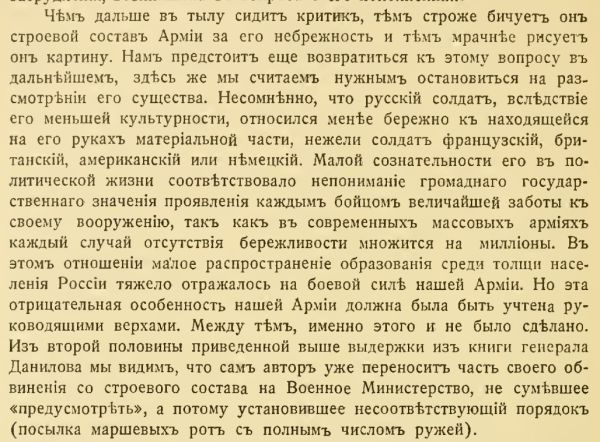

Головин о культурности русского солдата (ПМВ)

Итак, Генерал Н.Н. Головин. Военные усилия России в Мировой войне. Том 2. Париж, 1939. С. 10:

Чем дальше в тылу сидит критик, тем строже бичует он строевой состав армии за его небрежность и тем мрачнее рисует он картину. Нам предстоит еще возвратиться к этому вопросу в дальнейшем, здесь же мы считаем нужным остановиться на рассмотрении его существа. Несомненно, что русский солдат вследствие его меньшей культурности относился менее бережно к находящейся на его руках материальной части, нежели солдат французский, британский, американский или немецкий. Малой сознательности его в политической жизни соответствовало непонимание громадного государственного значения проявления каждым бойцом величайшей заботы к своему вооружению, так как в современных массовых армиях каждый случай отсутствия бережливости множится на миллионы. В этом отношении малое распространение образования среди толщи населения России тяжело отражалось на боевой силе нашей армии, но эта отрицательная особенность нашей армии должна была быть учтена руководящими верхами. Между тем именно этого и не было сделано. Из второй половины приведенной выше выдержки из книги генерала Данилова мы видим, что сам автор уже переносит часть своего обвинения со строевого состава на Военное министерство, не сумевшее «предусмотреть», а потому установившее несоответствующий порядок (посылка маршевых рот с полным числом ружей).

Напомню: Головин, свинтивший во Францию, впоследствии трудился на фашистов. Ну то есть заподозрить этого хенераля в искажении действительности в пользу СССР очень, очень, очень трудно. Его "Военные усилия…" можно цитировать до бесконечности (чем я, собственно, и занимаюсь время от времени). А еще у него есть "Российская контрреволюция 1917-1918 гг" — подозреваю там тоже нажористо, но я пока не осилил. Само название интригует — большевики, сталыть, контрреволюционеры. Реставраторы монархии, надо полагать ))

Передовая государственная мысль в РИ на рубеже веков

Победоносцев К.П. Народное просвещение. (Московский сборник, издание К.П. Победоносцева, пятое, дополненное. Москва, 1901)

Когда рассуждение отделилось от жизни, оно становится искусственным, формальным и вследствие того мертвым. К предмету подходят и вопросы решают с точки зрения общих положений и начал, на веру принятых: скользят по поверхности, не углубляясь внутрь предмета и не всматриваясь в явления действительной жизни, даже отказываясь всматриваться в них. Таких общих начал и положений расплодилось у нас множество, особливо с конца прошлого столетия — они заполонили нашу жизнь, совсем отрешили от жизни наше законодательство, и самую науку ставят нередко в противоположность с жизнью и ее явлениями. Вслед за доктринерами науки, доходящими до фанатизма в своем доктринерстве, и за школьными адептами натвержденных учений идет стадным обычаем толпа интеллигенции. Общие положения приобретают значение непререкаемой аксиомы, борьба с коею становятся крайне тягостна, иногда совсем невозможна. Трудно исчислить и взвесить, сколько ломки произвели эти аксиомы в законодательстве, как опутали они по рукам и по ногам живой организм народного быта искусственными, силою навязанными формами! Впереди этого движения пошла Франция: она вела в моду нивелировку быта народного посредством общих начал, выведенных из отвлеченной теории. За нею потянулись все — даже государства, соединяющие в себе бесконечное разнообразие условий быта, племенного состава, пространства и климата. Сколько пострадало от того и наше отечество — не перечтешь.

Вот, например, слова, натвержденные до пресыщения у нас и повсюду: даровое обучение, обязательное обучение, ограничение работы малолетних обязательным школьным возрастом… Нет спора, что ученье свет, а неученье — тьма; но в применении этого правила необходимо знать меру и руководствоваться здравым смыслом, а главное — не насиловать ту самую свободу, о которой столько твердят и которую так решительно нарушают наши законодатели. Повторяя на все лады пошлое изречение, что школьный учитель победил под Садовою, мы разводим по казенному лекалу школу и школьного учителя, пригибая под него потребности быта детей и родителей, и самую природу и климат. Мы знать не хотим, что школа (как показывает опыт) становится одной обманчивой формой, если не вросла самыми корнями своими в народ, не соответствует его потребностям, не сходится с экономией его быта. Только та школа прочна в народе, которая люба ему, которой просветительное значение видит он и ощущает; противна ему та школа, в которую пихают его насилием, под угрозою еще наказания, устраивая самую школу не по народному вкусу и потребности, а по фантазии доктринеров школ. Тогда дело становится механически: школа уподобляется канцелярии, со всею тяготою канцелярского производства. Законодатель доволен, когда заведено и расположено по намеченным пунктам известное число однообразных помещений с надписью: школа. И на эти заведения собираются деньги — и уже грозят загонять в них под страхом штрафа; и учреждаются с великими издержками наблюдатели за тем, чтобы родители, и бедные, и рабочие люди, высылали детей своих в школу со школьного возраста… Но, кажется, все государства далеко перешли уже черту, за которой школьное ученье показывает в народном быте оборотную свою сторону. Школа формальная уже развивается всюду на счет той действительной, воспитательной школы, которой должна служить для каждого сама жизнь в обстановке семейного, профессионального и общественного быта.

Сколько наделало вреда смешение понятия о знании с понятием об умении! Увлекшись мечтательной задачей всеобщего просвещения, мы назвали просвещением известную сумму знаний, предположив, что она приобретается прохождением школьной программы, искусственно скомпанованной кабинетными педагогами. Устроив таким образом школу, мы отрезали ее от жизни и задумали насильственно загонять в нее детей для того, чтобы подвергать их процессу умственного развития, по нашей программе. Но мы забыли или не хотели сознать, что масса детей, которых мы просвещаем, должна жить насущным хлебом, для приобретения коего требуется не сумма голых знаний, коими программы наши напичканы, а умение делать известное дело, и что от этого умения мы можем отбить их искусственно, на воображаемом знании, построенном школой. Таковы и бывают последствия школы, мудрено устроенной, и вот причина, почему народ не любит такой школы, не видя в ней толку.

Понятие «народное» о школе есть истинное понятие, но, к несчастью, его перемудрили повсюду в устройстве новой школы. По народному понятию, школа учит читать, писать и считать, но в нераздельной связи с этим, учит знать Бога и любить Его и бояться, любить Отечество, почитать родителей. Вот сумма знаний, умений и ощущений, которые в совокупности своей образуют в человеке совесть и дают ему нравственную силу, необходимую для того, чтобы сохранить равновесие в жизни и выдерживать борьбу с дурными побуждениями природы, с дурными внушениями и соблазнами мысли.

Плохо дело, когда школа отрывает ребенка от среды его, в которой он привыкает к делу своего звания — упражнением с юных лет и примером приобретая бессознательно искусство и вкус в работе. Кто готовится быть кандидатом или магистром, тому необходимо начинать учение в известный срок и проходить последовательно известный ряд наук; но масса детей готовится к труду ручному и ремесленному. Для такого труда необходимо приготовление физическое с раннего возраста. Закрывать путь к этому приготовлению, чтобы не потерять времени для школьных целей, значит затруднять способы к жизни массе людей, бьющихся в жизни из-за насущного хлеба, и стеснять посреди семьи естественное развитие экономических сил ее, составляющих в совокупности капитал общественного благосостояния. Моряк воспитывается для морского дела, с детства вырастая на воде; рудокоп привыкает к своему делу и приучает к нему свои легкие — не иначе, как опускаясь с юных лет в подземные мины. Тем более земледелец привыкает к своему труду и получает любовь к нему, когда с детства живет, не отрываясь от природы, возле домашней скотины, возле сохи и плуга, возле поля и луга.

А мы все препираемся о курсе для народной школы, о курсе обязательном, с коим будто бы соединяется полное развитие. Иной хочет вместить в него энциклопедию знаний под диким названием «Родиноведение»; иной настаивает на необходимости поселянину знать физику, химию, сельское хозяйство, медицину; иной требует энциклопедию политических наук и правоведение… Но мало кто думает, что отрывая детей от домашнего очага на школьную скамью с такими мудреными целями, мы лишаем родителей и семью рабочей силы, которая необходима для поддержания домашнего хозяйства, а детей развращаем, наводя на них мираж мнимого или фальшивого и отрешенного от жизни знания, подвергая их соблазну мелькающих перед глазами образов суеты и тщеславия.

Новейшая школа народных просветителей предлагает одно средство, один рецепт для блага человечества: войну с предрассудками и невежеством массы народной. Все бедствия человечества, по мнению писателей этой школы, происходили от того, что в массе народной держались слишком упорно в течение веков некоторые безотчетные ощущения и мнения, которые необходимо во чтобы то ни стало разрушить, вырвать с корнем. К таким вредным ощущениям и мнениям они относят все, чего нельзя доказать, что не оправдывается логикой. Когда бы, — так рассуждают эти философы, — все люди могли привести в движение свою умственную силу, развить свое мышление и им руководствовались бы вместо того, чтобы думать, чувствовать и жить по мнениям, принятым на веру, тогда начался бы золотой век для человечества. В одно поколение человечество подвинулось бы так, как доныне не подвигалось и в течение нескольких столетий. Когда бы хоть на один градус поднялся уровень мыслительной силы в массе, от этого произошли бы последствия неисчислимые. У всех почти есть какой-нибудь один силлогизм, который слагается в голове по непосредственному впечатлению с первых лет юности. Если бы к этому запасу прибавился у всех еще другой силлогизм, и мысль у каждого стала бы способна связать оба в одну цепь мышления, от этого одного изменился бы вид вселенной, преобразовалась бы судьба всего человечества. Вот цель, к которой хотят вести нас, вот задача просвещения и прогресса, которую ставят новые философы XIX столетию.

Кажется, как спорить против этого? А между тем у предлагаемой задачи есть и другая сторона, оборотная и темная, которую обыкновенно упускают из виду.

Есть в человечестве натуральная, земляная сила инерции, имеющая великое значение. Ею, как судно балластом, держится человечество в судьбах своей истории — и сила эта столь необходима, что без нее поступательное движение вперед становится невозможным. Сила эта, которую близорукие мыслители новой школы безразлично смешивают с невежеством и глупостью, безусловно необходима для благосостояния общества. Разрушить ее — значило бы лишить общество той устойчивости, без которой негде найти и точку опоры для дальнейшего движения. В пренебрежении или забвении этой силы — вот в чем главный порок новейшего прогресса.

Что такое предрассудок? Предрассудок, говорят, есть мнение, не имеющее разумного основания, не допускающее логической аргументации; все такие мнения предполагается искоренить; каким способом? — возбудив в каждом человеке мыслительную деятельность и поставить мнение у каждого человека в зависимость от логического вывода. Прекрасно, но прекрасно лишь в отвлеченной теории. В действительной жизни мы видим, что в большей части случаев невозможно довериться действию одной способности логического мышления в человеке; что во всяком деле жизни действительной мы более полагаемся на человека, который держится упорно и безотчетно мнений, непосредственно принятых и удовлетворяющих инстинктам и потребностям природы, нежели на того, кто способен изменять свои мнения по выводам своей логики, которые в данную минуту представляются ему неоспоримым гласом разума. В таком расположении человеку легко сделаться послушным рабом всякого рассуждения, на которое он не умеет в данную минуту ответить, сдаваться безусловно, со всем своим мировоззрением, на всякий новый прием логической аргументации по какому-угодно предмету. Он становится беззащитен против всякой теории, против всякого вывода, если не обладает сам таким арсеналом логического оружия, каким располагает в данную минуту противник его. Стоит только признать силлогизм высшим, безусловным мерилом истины, — и жизнь действительная попадет в рабство к отвлеченной формуле рассудочного мышления, ум со здравым смыслом должен будет покориться пустоте и глупости, владеющей орудием формулы, и искусство, испытанное жизнью, должно будет смолкнуть перед рассуждением первого попавшегося юноши, знакомого с азбукой формального рассуждения. Можно себе представить, что сталось бы с массою, если бы удалось, наконец, нашим реформаторам привить к массе веру в безусловное, руководительное значение логической формулы мышления. В массе исчезло бы то драгоценное свойство устойчивости, с помощью коего общество успевало до сих пор держаться на твердом основании.

Притом, справедливо ли признать, что упорство в мнении, на веру принятом, состоит необходимо и всегда в противоречии с логикой, что так называемый предрассудок означает всегда тупость или недеятельность мышления? Нет, несправедливо. Если человек склонен сдаться со своим мнением и верованием на доказательную аргументацию логики, это совсем еще не означает, что он логичнее, последовательнее того, кто, не уступая аргументации, упорно держится в своем мнении. Напротив того, приверженность простого человека к принятому на веру мнению происходит, хотя большею частью и бессознательно для него самого, от инстинктивного, но в высшей степени логического побуждения. Простой человек инстинктивно чувствует, что с переменою одного мнения об одном предмете, которую хотят произвести в нем посредством неотразимой, по-видимому, аргументации, соединяется перемена в целой цепи воззрений его на мир и на жизнь, в которых он не отдает себе отчета, но которые неразрывно связаны со всем его мышлением и бытом, и составляют духовную жизнь его. Эту-то цель и стремится разорвать по звеньям лукавая диалектика современных просветителей и, к несчастью, легко иногда успевает. Но простой человек со здравым смыслом чувствует, что, уступив беззащитно в одном первому нападению логической аргументации, он поступился бы всем, а целым миром своего духовного представления он не может поступиться из-за того только, что не в состоянии логически опровергнуть аргументацию, направленную против одного из фактов этого мира. Напрасно лукавый совопросник стал бы стыдить такого простого человека и уличать его в глупости: в этом простой человек совсем не глуп, а разумнее своего противника: он не умеет еще осмыслить во всей совокупности явления и факты своего духовного мира, и не располагает диалектическим искусством своего противника, но, упираясь на своем, тем самым показывает, что дорожит своим мнением, бережет его и ценить истину убеждения — не в форме рассудочного выражения, а во всей ее целости.

А так хотят нынче просвещать простого человека. Про все подобные приемы просвещения можно сказать, что они от лукавого. Ночью, когда люди спят или в просонках бессильны, приходит лукавый и потихоньку под видом доброго и благонамеренного человека сеет свои плевелы. И совсем не нужно для этого быть ни умным, ни ученым человеком — нужно быть только лукавым. Требуется ли много ума, например, чтобы подойти в удобную минуту к простому человеку и пустить в него смуту: «Что ты молишься своему Николе? Разве видал когда-нибудь, чтобы Никола помогал тому, кто ему молится?». Или подольститься к девушке в простой семье такою речью: «Кто тебе докажет, что доля твоя — всегда зависеть от других и быть рабою мужчины? Разум говорит тебе, что ты равна ему во всем и на все решительно одинаково с ним имеешь право». Или прокрасться между родителями и юношею-сыном с такою речью: «По какой логике обязан ты повиноваться родителям? Кто тебе велел уважать их, когда они по-твоему разумению того не стоят? Что, как не случайное явление природы связь твоя с ними и разве ты не свободный человек, прежде всего равный всем и каждому?». С такими речами и множеством подобных бродит уже лукавый между простыми и малыми в близких и дальних местах земли нашей, отбивает от стада овец и велит звать себя учителем, уводит и выгоняет в пустыню…

Эвона как: "рудокоп привыкает к своему делу и приучает к нему свои легкие — не иначе, как опускаясь с юных лет в подземные мины". И пишет это не абы кто, а бывший воспитатель Никки-последнего, обер-прокурор Святейшего Синода и член Государственного Совета.

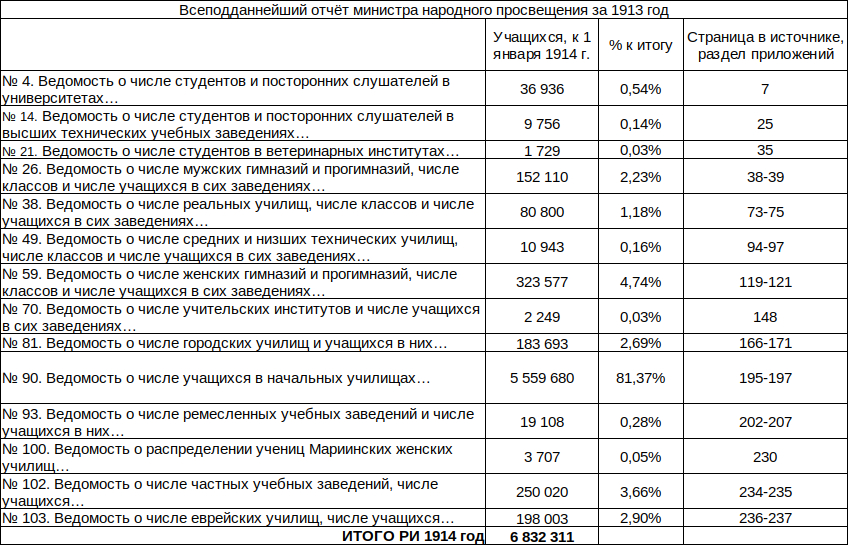

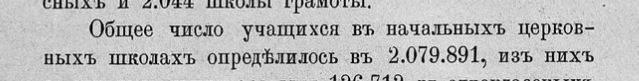

Гранд финале: Образование, РИ vs. СССР.

Во всей РИ к 1 января 1914 года во всех заведениях Министерства Народного просвещения обучалось 6,8 млн. человек [1]. Кстати, обращаю внимание, насколько тонок слой университетов, ВТУЗов и средних и низших технических училищ: 0,54+0,14+0,16=0,84%. Даже одного процента нет — но так то да, РКМПшечка вот-вот собиралась в космос полететь, а большевики всё испортили.

ЦПШ добавят к обучаемым миллиона два детишек [2].

Получится 8,8 млн. Я не жадный, округлю аж до 10 млн. — вдруг что забыл?

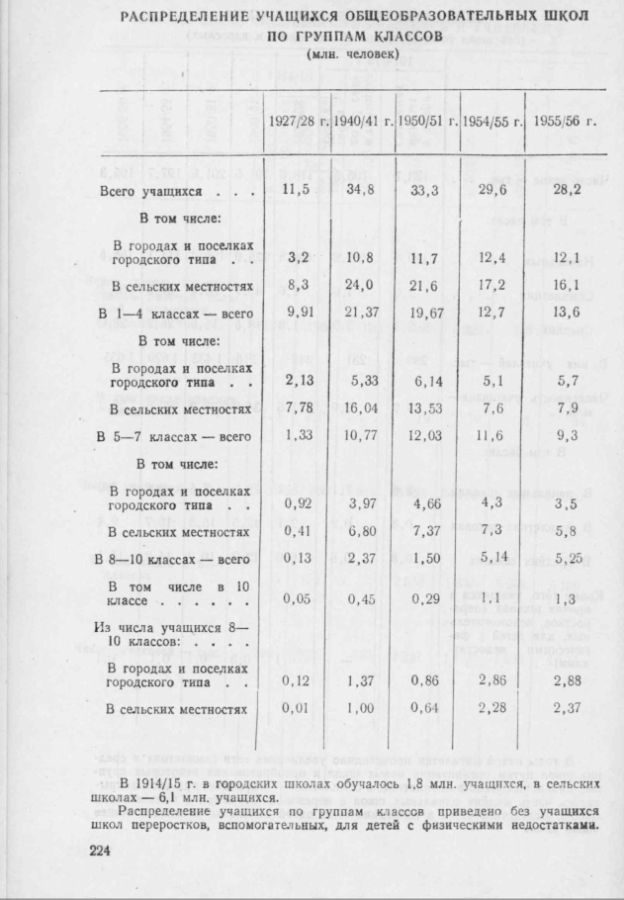

А теперь внимание: учащихся в 5—7 классах в СССР в 1940/41 учебном году: 10,77 млн. [3]

Вся "мощь" системы образования РИ перед ПМВ сливала 5-6-7 классам системы образования СССР перед ВОВ.

В принципе, это всё что нужно знать про "всеобщую грамотность к 1925 году если бы не большевики".

Хотя, какой тут "гранд финале". Рокомпотчики тупы до невозможности, и будут еще 30 лет бубнить "мы не обосрались, мы не обосрались…".

Источники:

[1] Отчет министра народного просвещения за 1913 год.

[3] Народное хозяйство СССР в 1956 году, Раздел "Культура", с. 224:

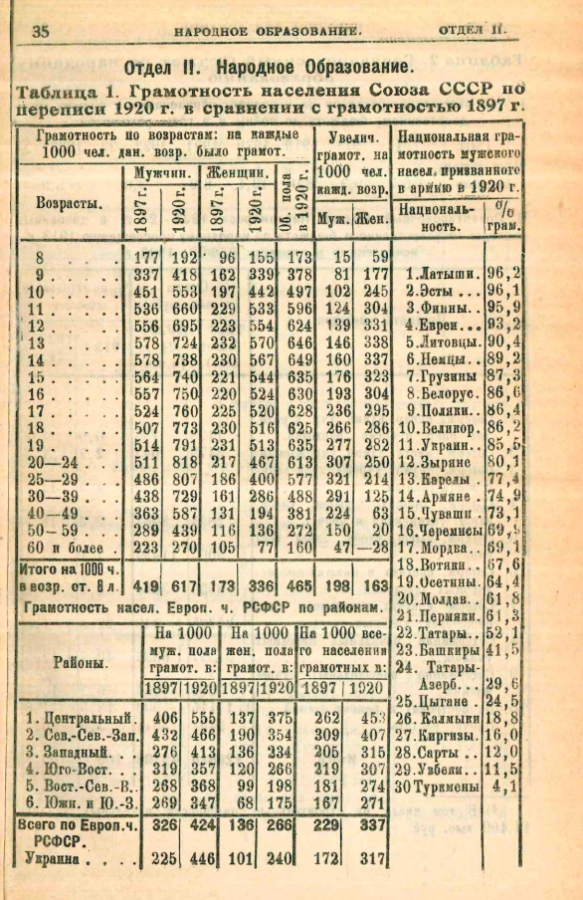

Грамотность в 1920 году

Народное хозяйство Союза ССР в цифрах. Краткий справочник. Москва, 1924.

С. 35. Грамотность населения Союза ССР по переписи 1920 г. в сравнении с грамотностью 1897 г. По возрастам от 8 лет:

1897, мужчины: 41,9%

1897, женщины: 17,3%

1920, мужчины: 61,7%

1920, женщины: 33,6%

Итак, считая данные за 1920 год близкими к 1917 (РИ замерами грамотности населения не заморачивалась, увы) получаем что никакой "всеобщей грамотности в РИ к 1925 году если бы не большевики" быть не могло никак от слова "совсем". И не забываем, что "грамотность" тут — всего лишь умение читать.

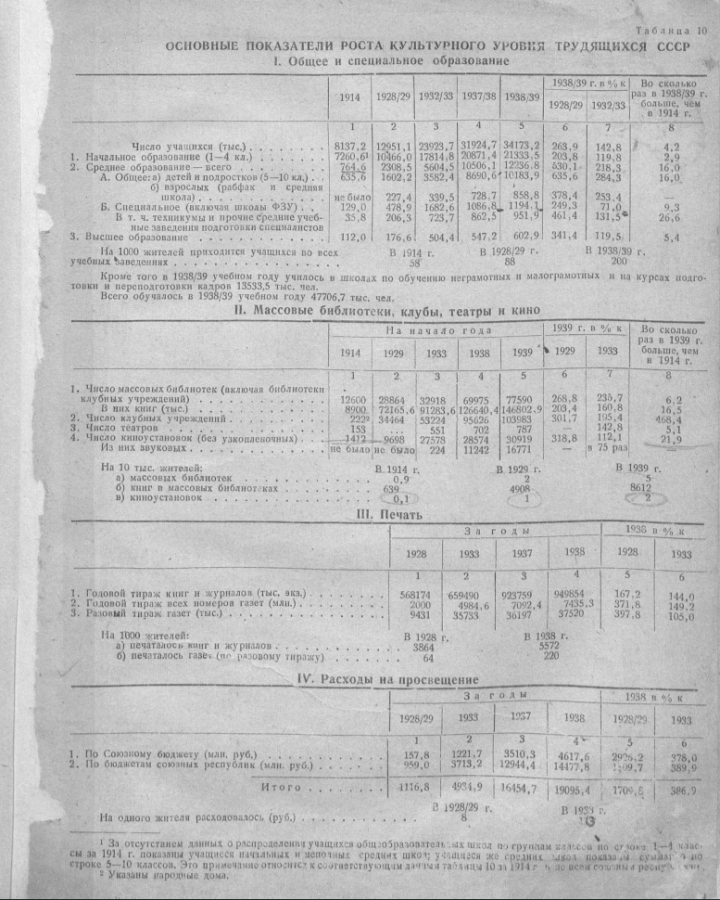

Справочно. Культурное строительство СССР. (Статистический сборник) (1940), с. 9:

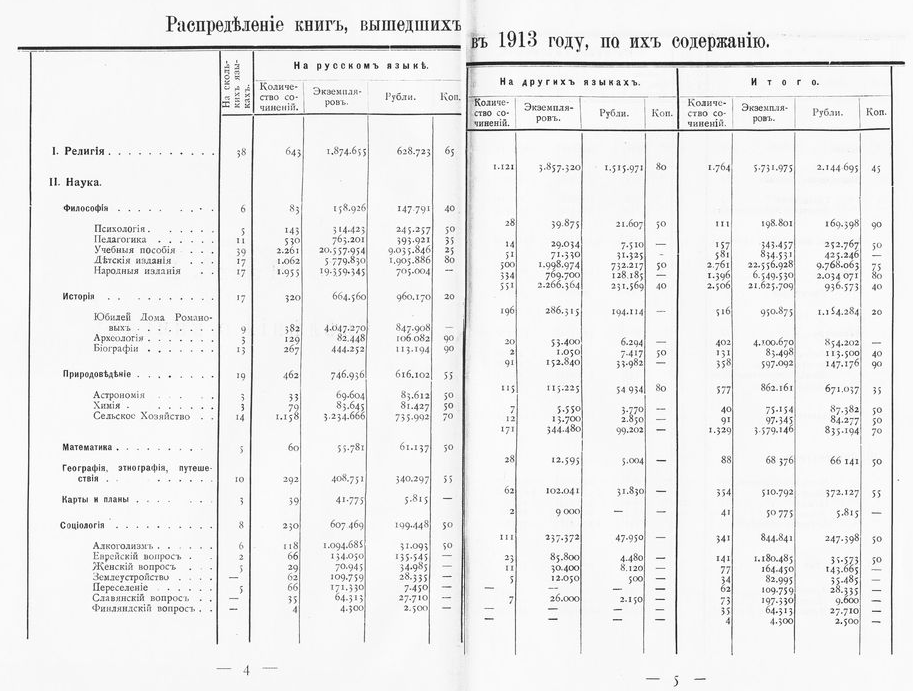

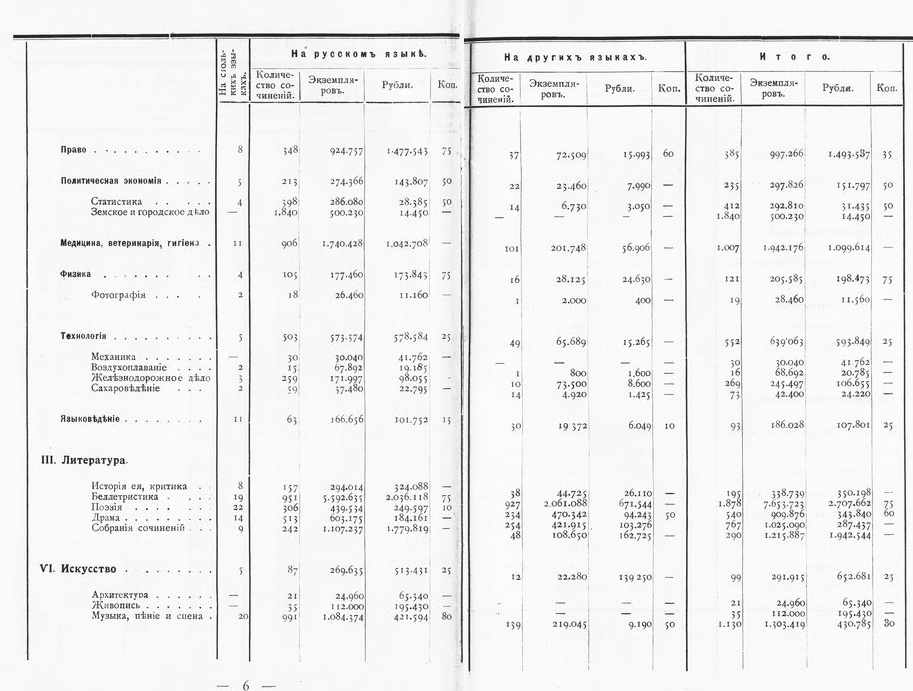

Книгопечатание в РИ

Статистика произведений печати, вышедших в России в 1913 году. СПБ, 1915. С. 9, Экземпляров на всех языках: 118,8 млн.

Казалось бы, сто с гаком мульёнов книг, многа-многа, РИ была образованна-образованна, шах и мат, коммунисты!

Для начала, не так уж и много. Меньше одного экземпляра в год на одного взрослого — это мало. Но рокомпотчики считать не умеют, у них "раз-два-три, дальше — много".

Дальше. Вдумчивое чтение источника (скилл, абсолютно недоступный булкохрустам) приводит к строчке "Народные издания" — 21,6 млн. экз. (с. 5). Это как раз и есть та литература, которая шла в массы (средняя стоимость 4+ копейки/экземпляр как бы намекает). Уже не так впечатляет, не так ли? Или может в воспалённом воображении РКМПшников крестьяне почитывали на завалинке книгу по психологии или химии, стоимостью в примерно двадцать раз выше?

Также настораживает миллион экз. книг по теме "Алкоголизм" (3 копейки/экземпляр).

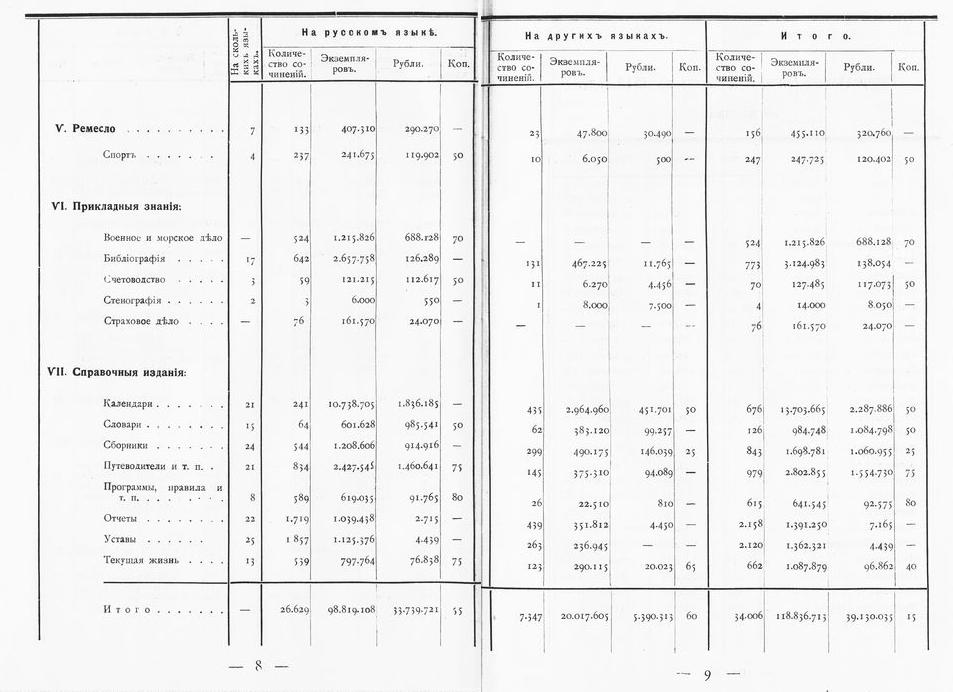

Ну и для сравнения. Народное хозяйство СССР в 1932 году. С. 541. Общий тираж в 1930 году (в тыс. экз): 841 638.

Итак, книгоиздательство:

РИ, 1913: 118,8 млн. экз.

СССР, 1930: 841,6 млн. экз.

Семикратная разница.

Только по категории "Худ. литер и искусство" в СССР в 1930 году издано книг почти столько же, сколько в РИ в 1913 году было издано книг всего (вместе с 13,7 млн. экз. календарей, включённых в книги в царской статистике). Сканы:

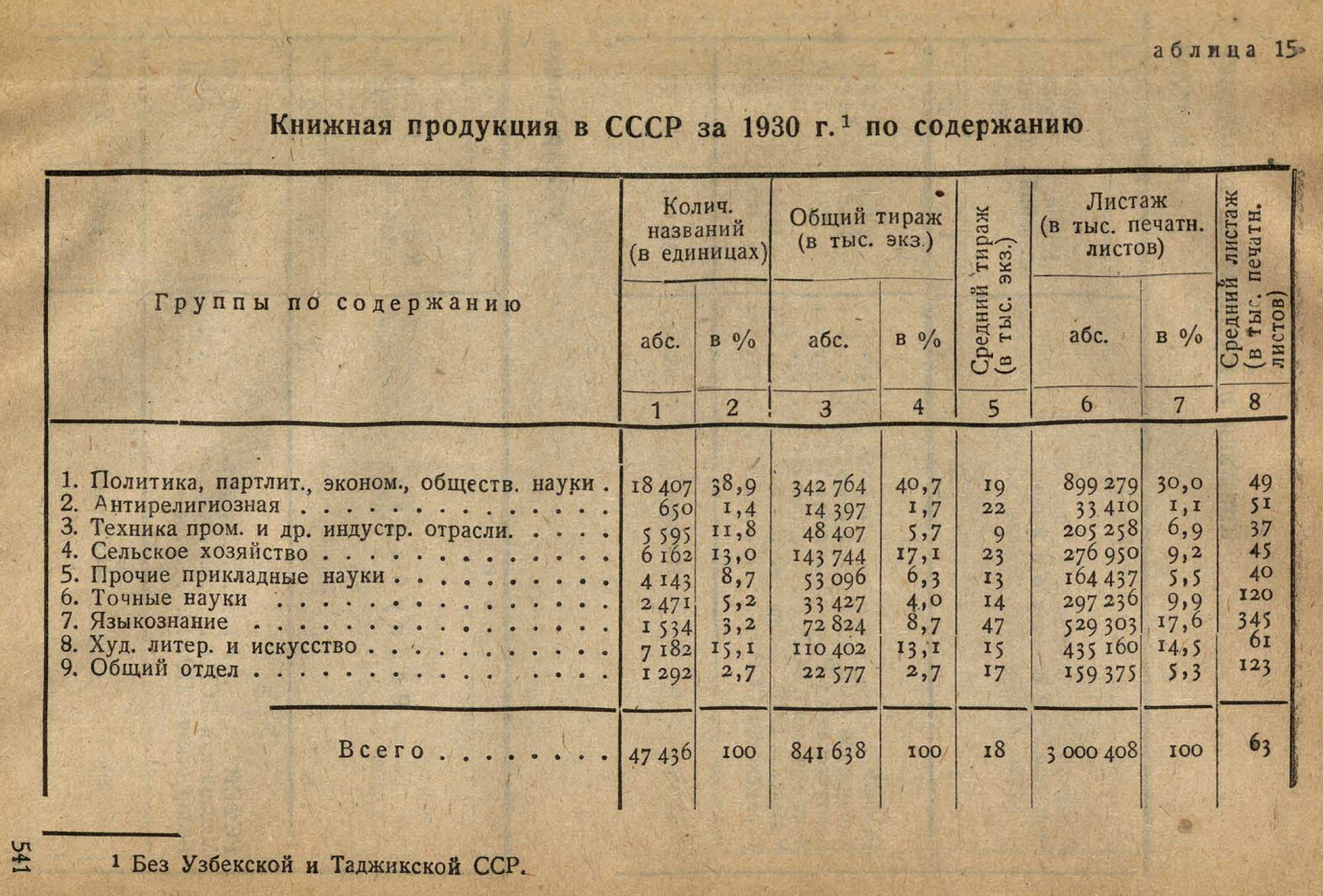

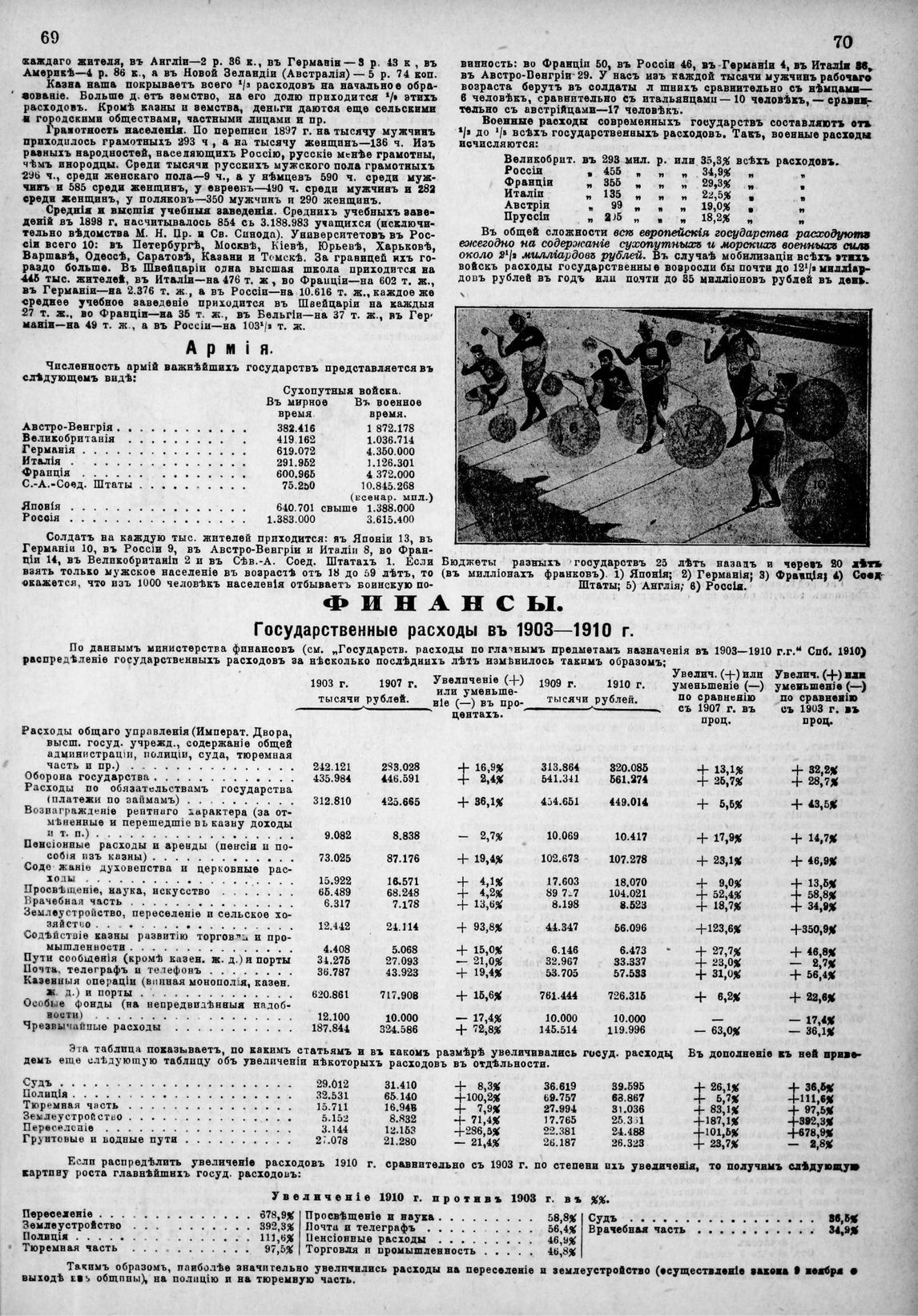

1911 г: %-е отношение числа учащихся в возрасте от 7 до 14 лет к детскому населению того же возраста

Диаграмма VII. Процентное отношение числа учащихся в возрасте от 7 до 14 лет к детскому населению того же возраста в 1911 году:

Не залезая в справочники, можно сказать, что количество мальчиков и девочек в этих возрастах было примерно одинаковым.

Итого получается 22,5%.

Для сравнения. Народное хозяйство СССР в 1932 году. С. 530-533: 1929/30 учебный год, возраста 8-14 лет.

Относительное количество обучающихся: 60%

/* (2 414+2 210+2 336+1 906+1 321+1 088+1 161)/(3 434+2 982+2 958+3 292+2 381+2 711+2 976)=12 436 / 20 734 = 59,9% */:

РКМП. Начальные училища и обучающиеся в них. 1900-1913

Итак, за 14 лет самое что ни на есть начальное образование в РИ смогли получить…аж 5 123 540 человек (366 тысяч в год в среднем). Выбыло до окончания курса 10 041 286 человек. Итого, около 15 млн. человек прошло через начальные училища за 14 лет. Предположим что как минимум читать они там научились. Но за плечами, напоминаю, 66 миллионов взрослых, читать не умевших.

Или так посчитаем: сколько надо 1913 годов, чтобы дать начальное образование тем 66 миллионам? 66 000 000 / 486 280 = 135 лет.

А чему же там обучали? Примерные программы предметов, преподаваемых в начальных народных училищах ведомства Министерства народного просвещения. 1897. С.4:

Но так-то понятно, что если бы не коммунисты, то быть Ымператорскойъ Луннойъ Станцииъ году к 1935 — не позже.

Источники:

- За 1900 год: Извлечение из всеподданнейшего отчёта министра народного просвещения за 1900 год. СПБ, 1902. Приложения, с. 92,94.

- За 1901 год: Извлечение из всеподданнейшего отчёта министра народного просвещения за 1901 год. СПБ, 1903. Приложения, с. 94,96.

- За 1902 год: Всеподданнейший отчёт министра народного просвещения за 1902 год. СПБ, 1904. Приложения, с. 80,82

- За 1903 год: Всеподданнейший отчёт министра народного просвещения за 1903 год. СПБ, 1905. Приложения, с. 85,87.

- За 1904 год: Всеподданнейший отчёт министра народного просвещения за 1904 год. СПБ, 1906. Приложения, с. 85,87.

- За 1905 год: Всеподданнейший отчёт министра народного просвещения за 1905 год. СПБ, 1907. Приложения, с. 189,194,196.

- За 1906 год: Всеподданнейший отчёт министра народного просвещения за 1906 год. СПБ, 1908. Приложения, с. 191,196,198.

- За 1907 год: Всеподданнейший отчёт министра народного просвещения за 1907 год. СПБ, 1909. Приложения, с. 191,196,198.

- За 1908 год: Всеподданнейший отчёт министра народного просвещения за 1908 год. СПБ, 1910. Приложения, с. 191,196,198.

- За 1909 год: Всеподданнейший отчёт министра народного просвещения за 1909 год. СПБ, 1911. Приложения, с. 191,196,198.

- За 1910 год: Всеподданнейший отчёт министра народного просвещения за 1910 год. СПБ, 1912. Приложения, с. 191,196,198.

- За 1911 год: Всеподданнейший отчёт министра народного просвещения за 1911 год. СПБ, 1913. Приложения, с. 191,196,198.

- За 1912 год: Всеподданнейший отчёт министра народного просвещения за 1912 год. СПБ, 1915. Приложения, с. 191,196,

- За 1913 год: Всеподданнейший отчёт министра народного просвещения за 1913 год. Петроград, 1916. Приложения, с. 191,196,198.

Источники можно найти можно тут и тут (Hash:08a7e024af5e19631d3eb63433106f3efad9e2f2).

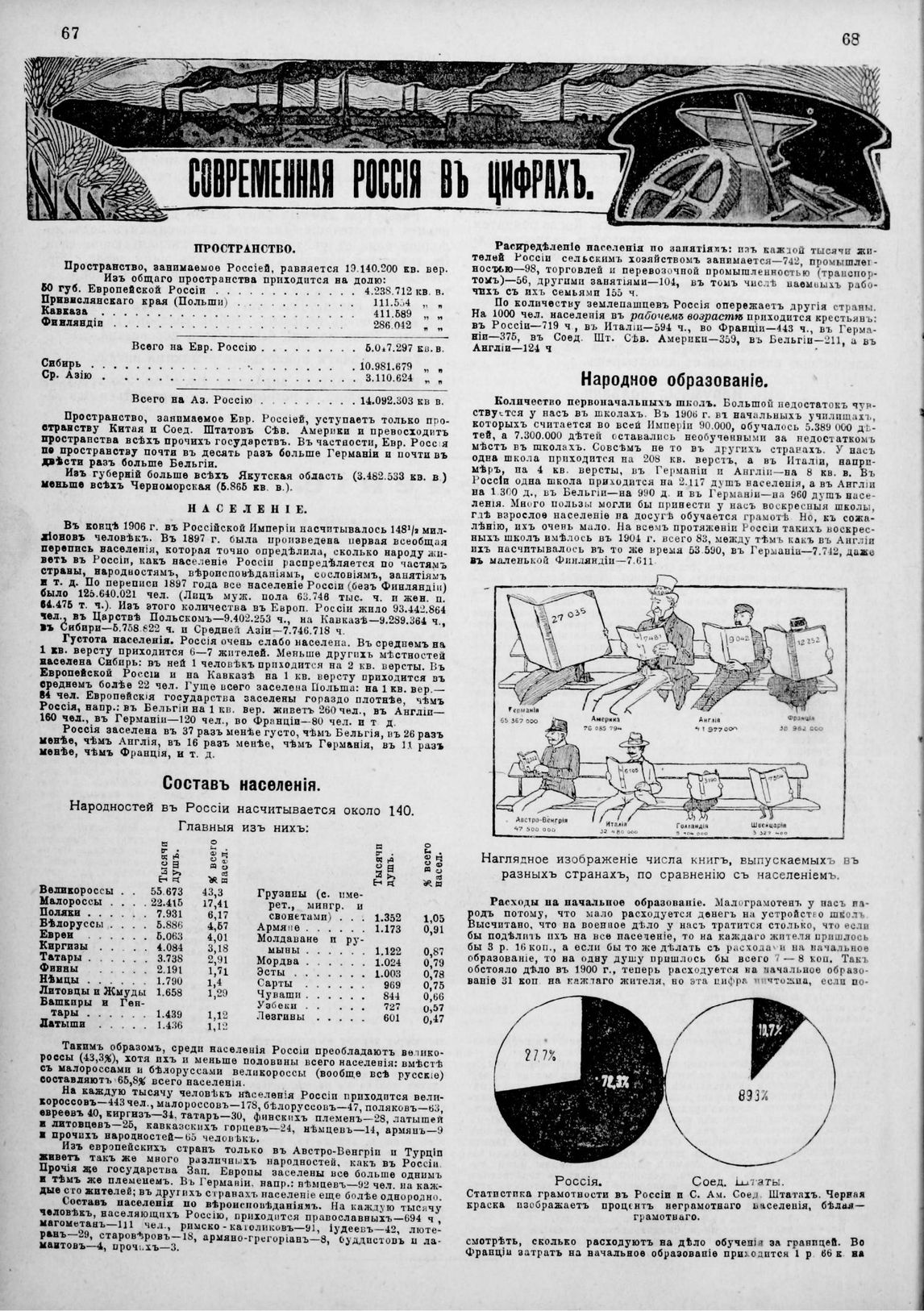

Про образование в РИ, из 1910 года

Альманах календарь для всех [на 1911 г. (4-й год издания)]. - Петроград., 1910., С. 68-69:

"Большой недостаток чувствуется у нас в школах. В 1906 г. в начальных училищах, которых считается во всей Империи 90 000 (имеются ввиду все начальные училища: Министерства народного просвещения, Св.Синода и еще некоторые - прим. bodmich), обучалось 5 389 000 детей, а 7 300 000 детей оставались необученными за недостатком мест в школах…в России одна школа приходится на 2 117 душ населения, а в Англии на 1 300 д., в Бельгии — на 990 д. и в Германии на 960 душ населения. Много пользы могли бы принести у нас воскресные школы, где взрослое население на досуге обучается грамоте. Но, к сожалению, их очень мало. На всём протяжении России таких воскресных школ имелось в 1904 г. всего 83, между тем как в Англии их насчитывалось в то же время 53 590, в Германии — 7 742, даже в маленькой Финляндии — 7 611.

… Малограмотен у нас народ потому, что мало расходуется денег на на устройство школ. Высчитано, что на военное дело у нас тратится столько, что если бы поделить их на всё население, то на каждого жителя пришлось бы 3 р. 16 коп., а если бы то же делать с расходами на начальное образование, то на одну душу пришлось бы всего 7-8 коп. Так обстояло дело в 1900 г., теперь расходуется на начальное образование 31 коп. на каждого жителя, но эта цифра ничтожна, если посмотреть, сколько расходуют на дело обучения заграницей. Во Франции затрат на начальное образование приходится 1 р. 66 к. на каждого жителя, в Англии — 2 р. 36 к., в Германии — 3 р. 43 к., в Америке — 4 р. 86 к., а в Новой Зеландии(Австралия) — 5 р. 74 коп.

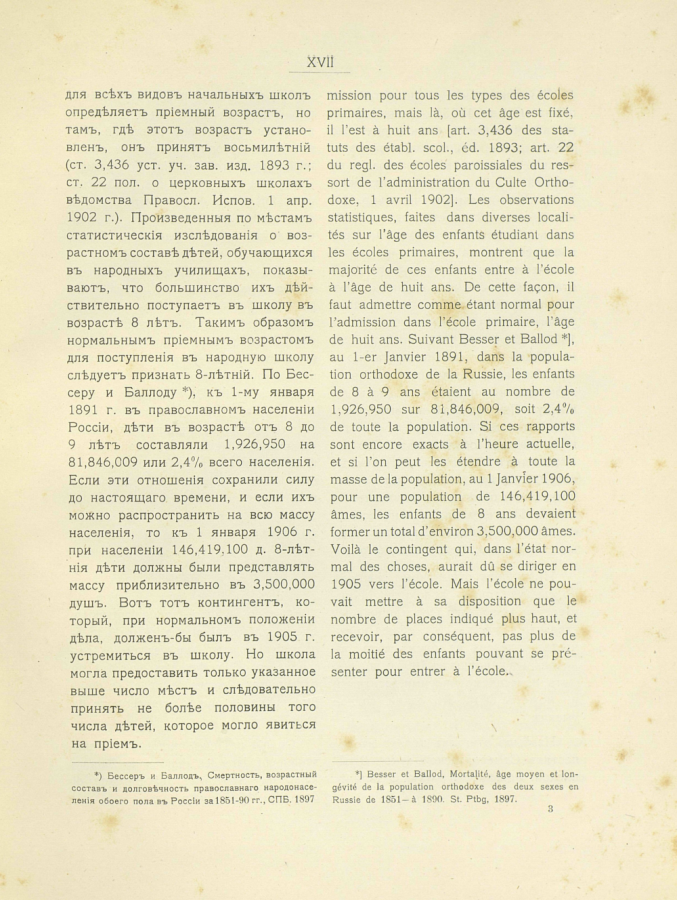

… Из разных народностей, населяющих Россию, русские менее грамотны, чем инородцы. Среди тысячи русских мужского пола грамотных 296 ч., среди женского пола — 9 ч. (а вот это надо перепроверить - прим. bodmich), а у немцев 590 ч. среди мужчин и 585 среди женщин, у евреев — 490 ч. среди мужчин и 282 среди женщин, у поляков — 350 мужчин и 290 женщин (это по всем возрастам - прим. bodmich).