hamster_96

Хруст французских булок и народное образование

В последние время всё чаще и чаще приходиться сталкиваться в заочных интернет-дискуссиях со сторонниками монархических путей развития России. Не знаю с чем это связано, то ли неумолимое приближение столетнего юбилея краха дома Романовых, то ли ещё какие-либо причины, но факт есть факт.

К величайшему сожалению, в большинстве случаев одним из основных посылов ярых защитников Российской империи образца начала XX века а попутно ещё и бесстрашных обличителей гадких-гадких большевиков можно выразить короткой фразой: «Всё было в империи до войны в мега-мега шоколаде. Да и войну мы уже почти-почти выиграли и если бы не подлые и мерзкие заговоры евреев/жидомассонов/англосаксов и т. п. (подставить по вкусу), то мы бы их всех! Ух! И снова всё бы было мега-мега-шоколадно. И даже лучше. И только хруст хранцузской булки витал бы над страной».

Со временем я заметил, что подбор аргументов для доказательства своей позиции у таких сетевых персонажей оказывается достаточно ограниченным и стереотипным, а набор «каверзных» вопросов достаточно шаблонным. Снова и снова приходится приводить одни и те же контраргументы и доказательства, что, так скажем, несколько расстраивает.

Бывают, конечно, и счастливые исключения из этого правила, но они в последнее время почему-то стали именно, что исключениями.

Но печалит больше всего даже не это. Печалит больше то, что в попытках подтвердить свою правоту весомая часть защитников монархии в России используют (сознательно или нет) явные мифы и прямые исторические подлоги. К сожалению.

Один из таких наиболее ярких примеров касается, как ни странно, вопросов, связанных с делом народного образования и просвещения. Как показала практика, наиболее часто встречающийся контраргумент моих оппонентов был таким:

«Первоначальное обучение было бесплатное по закону, а с 1908 г. оно сделалось обязательным. С этого года ежегодно открывалось около 10 000 школ. В 1913 г. число их превысило 130 000».

Некоторые же из моих визави добавляли ещё и дату: 3 мая 1908 года.

Реальность же оказалась несколько другой. Закон, принятый 3 мая 1908 года носит название «Об отпуске 6.900.000 рублей на нужды начального образования».

Полный текст:

Высочайше утверждённый одобренный Государственным Советом и Государственною Думою закон

Об отпуске 6.900.000 рублей на нужды начального образования.

На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою написано: «БЫТЬ ПО СЕМУ».

В Царском Селе.

3 Мая 1908 года.

Скрепил: Государственный Секретарь Барон Икскуль .

Отпускать, с 1 Января 1908 года, по шести миллионов девятисот тысяч рублей в год по смете Министерства Народного Просвещения на нужды начального образования, сверх сумм, ассигнуемых на сей предмет в настоящее время, с тем, чтобы расходование этого кредита производилось Министром Народного Просвещения на указанных ниже (ст. 1-6) основаниях.

1. Пособия из кредита в 6.900.000 рублей в год на нужды начального образования предназначаются для местностей, где выяснится особый недостаток в училищах или в средствах на поддержание и дальнейшее расширение начального образования.

2. Размер пособий из означенного в статье 1 кредита в губерниях и областях, в которых не введено положение о земских учреждениях, определяется для одноклассных и двухклассных училищ примечанием к пункту 1 статьи 3424 Уставов Ученых Учреждений и Учебных Заведений ведомства Министерства Народного Просвещения (Свод. Зак., т. XI , ч. 1, по Прод. 1906 г.).

3. Пособия из означенного в статье 1 кредита отпускаются отдельным земским и городским органам самоуправления и сельским обществам на выдачу содержания учащим в начальных училищах, как существующих, так и вновь открываемых, в размере 390 рублей на 50 детей школьного возраста (от 8 до 11 лет), считая жалованье учителю в год не менее 360 рублей и законоучителю (на 100 детей школьного возраста) не менее 60 рублей.

4. Означенные в статье 3 пособия выдаются лишь тем земским и городским органам самоуправления и сельским обществам, которые обяжутся продолжать расходовать освободившиеся вследствие получения казенных пособий суммы на содержание начальных училищ, на строительные надобности, на выдачу дополнительного содержания учащим и на другие нужды начальных училищ.

5. Из означенного в статье 1 кредита в 1908 году обращается на выдачу пособий для единовременных расходов по постройке училищных зданий и оборудованию училищ один миллионн девятьсот тысяч рублей. На эту же надобность обращаются остатки, могущие образоваться от кредита в 5.000.000 рублей, предназначенного в 1908 году на расходы по содержанию училищ, вследствие их открытия не с начала гражданского года.

6. Во всех начальных училищах, получающих пособие из означенного в статье 1 кредита, обучение должно быть бесплатным.

(Полное собрание законов Российской империи Собрание (1881 - 1913) : Том 28 (1908) : Часть 1 : Законы (29944 — 31329). Закон 30328. Можно найти здесь.)

Как видно из текста, ни о каком поголовно бесплатном, всеобщем и тем более обязательном начальном образовании речи не идёт. В общем, очередной миф из серии «Россию, которую они потеряли» и «хруста французской булки», который к реальности не имеет никакого отношения.

Есть, конечно, подозрение, что он родился не совсем на пустом месте. Его, так сказать, прародителем, вероятно, мог стать проект законопроекта министра народного просвещения П. Фон Кауфмана «О введении всеобщего начального обучения в Российской империи» (с текстом можно ознакомиться здесь). В нём действительно говорилось и о всеобщем и о бесплатном начальном образовании.

Однако судьба этого проекта оказалась печальной. Провалявшись в Государственной Думе более трёх лет: с января 1908 по март 1911 года, его всё-таки смогли принять с существенными поправками и передать на утверждение Государственному совету. В течение ещё, приблизительно, года эти две инстанции бодались друг с другом пока 6 июня 1912 года Госсовет империи окончательно не похоронил предложенный фон Кауфманом закон.

Но миф от этого меньше мифом не становится. И видя столь устойчивое в определённом круге сетевых пользователей соответствующей идеологической направленности, мягко выражаясь, заблуждение, волей-неволей задаешься вопросом: откуда оно пошло, что стало первоисточником?

Ответа на него, увы, пока не знаю.

*****

В последнее время опять начал частенько натыкаться на стародавнюю сказку о том, что в Российской империи с 1908 года было введено или вот-вот должно было быть введено всеобщее бесплатное начальное обучение. Частота и упорство, с которым транслируется в медиа-среду этот навязчивый миф, заставляет попытаться разобраться с ним более подробно и основательно...

Надо сказать, что тема развития отечественной педагогики и народного образования разрабатывалась русской и, прежде всего, советской исторической наукой достаточно давно и детально, начиная ещё с 20-х годов прошлого столетия, в отличие от вопросов, относящихся к народному питанию.

Но и тут адепты промонархических взглядов не могут обойтись без явных передёргиваний и просто откровенного вранья. Вот, к примеру, как выглядит одна из наиболее распространённых версий подобных фальсификаций:

«Одним из трафаретных клеветнических выпадов против правительства Николая II является утверждение, что оно не только не заботилось о народном образовании, но сознательно поощряло безграмотность широких слоёв населения.

В действительности же, в царствование Иператора Николая II народное образование достигло необычайного развития.

В начале 1913 года общий бюджет народного просвещения в России достиг по тому времени колоссальной цифры, а именно ½ миллиарда рублей золотом.

Первоначальное обучение было бесплатное по закону, а с 1908 года оно сделалось обязательным. С этого года ежегодно открывалось около 10000 школ. В 1913 году число их превысило 130000.

Анкета, проведённая советами в 1920 году, установила, что 86% молодёжи от 12 до 16 лет умели писать и читать. Несомненно, что они обучались грамоте при дореволюционном периоде».

В этом про-бразолевском опусе, приправленным некоторыми дополнительными цифрами и крайне вольными интерпретациями, прекрасно всё. Типичный винегрет из лжи, фальсификаций и полуправды, которая, как известно, опаснее чистой лжи, основательно сдобренный взятыми с потолка выводами.

Не отстают в попытках мифологизировать «белую империю» не только пропагандисты. К сожалению, и представители, так называемой, официальной науки. В качестве примера можно привести монографию Д. Л. Сапрыкина «Образовательный потенциал Российской Империи» (2009 г.), разгромленную критикой, уличённую в ряде подтасовок и сознательной фальсификаций, Пыхаловым [И. В. Пыхалов Образование в Российской империи, мифы и факты // Общество-среда-развитие 2011 г. № 2 С. 196-200] и рядом других историков и публицистов.

Прежде всего, никто ни в российской, ни в советской историографии никогда не отрицал факта развития отечественной системы народного образования в нашей стране в начале XX века. Вопрос был в том, насколько та система отвечала потребностям империи и способна ли была обеспечить достаточное количество подготовленных специалистов. И как обустройство отечественной народной школы выглядела в сравнении с системами других государств.

Грамотность новобранцев

В 1897 году в Российской империи была проведена первая общегосударственная перепись населения. Данные этой переписи в качестве начальной точки для исследований состояния населения России в XX веке используют подавляющее количество учёных и исследователей.

Результаты её показали «огромное отставание России от абсолютного большинства стран Европы»[М. Н. Кузьмин Грамотность // Большая Российская энциклопедия Т. 7. 2007 г. С. 618.], та как оказалось, что 76% населения были абсолютно безграмотными. Но и с оставшимися 24% всё не так просто.

Традиционно, в европейских странах и в СССР, начиная с середины 20-х годов, степень грамотности дифференцировалась по трём категориям:

- грамотные — владеющие навыками письма и чтения;

- малограмотные — умеют читать, но не умеют писать;

- неграмотные — не обладают навыками ни письма, ни чтения.

Однако по переписи 1897 года и в дальнейшем в Российской империи и в раннем периоде в СССР под понятие грамотного подходило всякое лицо, умеющее хотя бы читать[А.А. Сафронов Первая всеобщая перепись населения России 1897 г.: разработка данных о грамотности, их информационный потенциал и достоверность // Документ. Архив. История. Современность. Сб. науч. тр. Вып. 3. Екатеринбург, 2003. С. 213–214.]. Навыки письма не требовались. То есть, малограмотных и грамотных по европейской классификации, так скажем, сваливали в одну кучу — грамотный. Как было определено в инструкции переписчикам: «умение читать хотя бы и медленно» [И. М. Богданов Грамотность и образование в дореволюционной России и СССР М. 1964 г. С. 82 ]. Таким образом, человеку достаточно было владеть самыми элементарными навыками чтения, чтобы его зачисляли в категорию грамотных.

Пытаясь показать «взрывной рост» грамотного населения Российской империи в начале прошлого века, апологеты монархии часто приводят в качестве аргументов статистику, собираемую среди новобранцев императорской армии.

Действительно, согласно уставу 1874 года всеобщей воинской повинности, шла постоянная регистрация таких сведений. В порядке принятия на военную службу, установленных в ходе военных реформ Александра II, воинская повинность распространялась в первую очередь на великороссов, малороссов и белорусов. Позднее к ним добавились и некоторые народы Кавказа. Безусловно не подлежали призыву народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. (Стоит отметить, что эти регионы были в то время самыми неблагополучными по уровню грамотности и образованности населения).

В военном ведомстве при призыве сведения о грамотности регулярно фиксировались и по ним видно, что грамотность новобранцев в России росла достаточно быстро.

Всё это довольно подробно изучалось и было отражено в научной литературе, включая советские исследования [И. М. Богданов Грамотность и образование в дореволюционной России и СССР М. 1964 г.; А. Г. Рашин Население России за 100 лет М. 1952].

Сведения по последним годам существования Российской империи публиковались и в советских статистических сборниках. Согласно им, общая динамика роста грамотности среди принятых на службу была:

Таблица 7. Динамика роста грамотности среди новобранцев.(По Рашину и Богданову) [А. Г. Рашин Население России за 100 лет М. 1952. С. 304-305.]

Год |

Процент грамотных (%) |

1890 |

31,5 |

1905 |

55,9 |

1911 |

66,7 |

1913 |

67,8 |

Эти данные были опубликованы ещё в 20-е годы в советских источниках и хорошо коррелируют с дореволюционными источниками, например, «Военно-статистический ежегодник армии за 1912 год» [Военно-статистический ежегодник армии за 1912 год СПб 1914 С. 141–142].

Однако действительный и явный прогресс выглядит, к сожалению, уже не столь впечатляюще на фоне остальных стран Европы.

Таблица 8. Процент неграмотных новобранцев по европейским странам [Грамотность // Большая советская энциклопедия / М.: Советская энциклопедия 1930 Т. 28 Изд. 1] Данные даны по состоянию на 1913 год.

Страны |

1890 |

1905 |

1910 |

Германия |

0,54 |

0,05 |

0,03 |

Франция |

9,90 |

5,20 |

4,30 |

Бельгия |

5,90 |

9,70 |

8,00 |

Голландия |

7,20 |

2,40 |

1,00 |

Италия |

41,10 |

30,60 |

10,0* |

Россия |

68,50 |

44,10 |

33,3** |

Кроме того, при рассмотрении таблицы следует учитывать, что понятие «грамотный» в Российской империи определялось «по-русски», в отличие от остальных стран.

В этом разрезе очень интересны данные, опубликованные в Новом Энциклопедическом Словаре 1916 года:

Таблица 9. Доля неграмотных в 1911 г. по странам [Н. А. Рубакин Грамотность // Новый энциклопедический словарь. Пг. 1916. Т. 14 С. 710.] Данные даны по состоянию на 1911 год.

Страны |

Неграмотных (%) |

|---|---|

Германия |

0,02 |

Дания |

0,20 |

Швеция |

0,37 |

Швейцария |

0,50 |

Голландия |

1,40 |

Франция |

3,30 |

Бельгия |

8,50 |

Греция |

30,00 |

Италия |

30,60 |

Сербия |

49,60 |

Россия |

61,70 |

Автором статью «грамотность» в ней был Николай Рубакин, известнейший статистик Российской империи рубежа веков, который, в свою очередь, ссылался при публикации этих цифр на статистические таблицы Юрашек-Гибнера.

Особенно интересно, что данные по России не сходятся с советскими и другими источниками, в отличие от остальных представленных стран. Вероятно, у Юрашек-Гибнера была возможность оценивать грамотность новобранцев, привлекая не только открытые источники, по общемировым критериям (умение читать и писать) и не засчитывал малограмотных отдельной категорией.

В любом случае, даже по такому крайне завышенному показателю, как грамотность новобранцев, Российская империя уверенно отставала даже от такой аграрной европейской страны как Италия. Про таких «грандов» как Франция и Германия, в которых проблему неграмотности населения, в основном, решили ещё в середине XIX века, даже как-то неприлично и говорить.

Кроме того, процесс роста грамотности в России шёл не только с запозданием на 40-50 лет от передовых стран, но и, в добавок, относительно низкими темпами.

Грамотность населения

От оценки грамотности среди призывников стоит перейти к более принятой в мировой практике оценки грамотности среди всего населения.

Наиболее надёжные и достоверные сведения по этому вопросу дают, без сомнения, переписи населения.

В первой половине 80-х годов XIX века в Российской империи проводилась подворная перепись. Она не была общероссийской, но по европейской части её данные считаются достаточно корректными.

Эта перепись определила 9,4% грамотных от всего населения, проживавшего на охваченных территориях. Перепись 1897 года выявила в европейской части России 23% грамотных [В. И. Жуков Высшая школа России: история и современные сюжеты М. 2000 С. 143-144 ]. Перепись 1920 года — 33% по европейской части.

Таким образом, можно видеть, что со времён Александра III рост грамотности в России (на примере европейской части) был в общем-то достаточно равномерным и происходил в основном за счёт подрастающего поколения, даже среди которого всё равно оставалось множество неграмотных.

Так, по переписи 1920 года среди детей 12-16 лет в европейской части России (то есть те, кто должен был посещать начальную школу в 1913-1915 годах) грамотных было 71% мальчиков и 52% девочек [Чтение в дореволюционной России: сборник научных трудов 1992 С. 82], что даёт нам около 62% детей, умевших хотя бы читать. (Опять же не забываем, что это была графа грамотности, заполненная «по-русски»).

Темпы роста грамотности до и после революции можно посмотреть, например, в Большой Советской Энциклопедии:

Таблица 10. Число неграмотных на 100 человек [Грамотность // Большая советская энциклопедия / М.: Советская энциклопедия 1930 Т. 28 Изд. 1].

Неграмотные |

1897 |

1920 |

1926 |

Ежегодный прирост грамотных (%) |

|

до револ. |

после револ. |

||||

Среди мужчин |

66,3 |

52,2 |

41,8 |

0,6 |

1,6 |

Среди женщин |

88,3 |

74,2 |

65,6 |

0,6 |

1,6 |

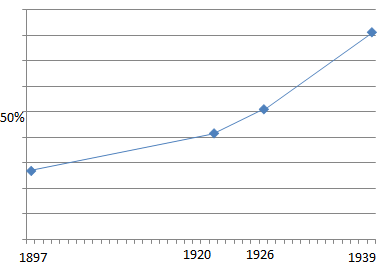

Или тоже, представленное на графике:

Рис. 2. Динамика изменения числа грамотных на 100 человек

Если сравнивать Российскую империю с передовыми государствами, то с сожалением придётся признать, что такие страны как Англия, Норвегия, Швеция, Швейцария, Голландия, Дания, Германия и др. достигли всеобщей грамотности (более 90% населения) к 80-м годам XIX века.

Мало того, сравнение будет не в нашу пользу, если проследить изменение доли грамотного чернокожего населения США в конце XIX — начале XX века.

До отмены рабства учить рабов читать и писать было законодательно запрещено. К 1880 году доля неграмотных среди чернокожих граждан США составляла 61% (меньше, чем доля у крестьян в России), а к 1910 году — составляло только 11%. Среди нецветного населения — 5%.[Perspectives on literacy / Kintgen I, Eugene R., II. Kroll, Barry M., Mike Rose the Board of Thustees,Southern illions University 1988 P. 238 Table 14.1].

К сожалению, процесс распространения грамотности в Российской империи шёл не только с запозданием на пол-века от европейских стран, но и сами темпы распространения грамотности были существенно ниже, чем, к примеру, в США или Италии. Кардинальный прорыв в этом вопросе удалось совершить только в 1920-х — 30-х годах.

Образование. Начальные школы.

Как бы это не показалось странным человеку конца XX века, но грамотность и наличие образования понятия всё-таки несколько различные. И, как показала практика, вполне возможно существование одного без другого как в одну, так и в другую сторону.

Например, человек в силу определённых причин вполне может обучиться самостоятельно или в семье или в каких-либо других местах (например, на работе) умению читать и писать, ни разу не посетив школу. (Разумеется, речь идёт о начале XX века.)

В качестве подтверждения данного тезиса можно рассмотреть состояние дел в Российской Императорской армии. Согласно тому же «Военно-статистическому ежегоднику России за 1912 год», низшие чины имели следующий образовательный ценз:

Таблица 11. Образовательный ценз Российской армии 1912 г. [Россия 1913 год: статистико-документальный справочник СПб 1995. С. 288 ]

Образование |

Низших чинов (чел.) |

Доля от общего кол-ва (%) |

|---|---|---|

Высшее |

1 480 |

0,12 |

Среднее |

6 087 |

0,48 |

Низшее |

125 494 |

9,96 |

Без образ. |

1 127 098 |

89,44 |

При этом уровень грамотности, как указано ранее, оценивался более 2/3 от общего количества.

Что бы оценить эти цифры, можно привести пример Венгрии, где по некоторым данным уже к 1890 году 64% новобранцев имели законченное начальное образование [В. Лагутин Российское образование в контексте мировой истории Калуга 2001. С. 129].

Не сильно лучше императорской армии обстояли дела в вопросах образовательного ценза и у молодой Красной Армии во второй половине 20-х годов.

«По культурному уровню Красная Армия до сих пор получает пополнение далеко неудовлетворительное. В среднем, число грамотных определяется в 89%..., но среди грамотных, имеющие образовательный ценз, составляют 36%. Достаточно грамотных без образовательного ценза — 28% и малограмотных, в незначительной степени отличающихся от неграмотных, - 26%» [Реформа в Красной армии. Документы и материалы. 1923-1928 гг. М. 2006, кн. 2, стр. 271].

Речь идёт о 1927-28 годах — солдаты этого года призыва должны были пойти в школу в 1914-15 учебном году. Но только чуть более трети, по самым оптимистичным прикидкам, смогли это сделать. Дополнительно, нужно отметить, что советская статистика 20-х — 30-х годов к военным, имеющим образовательный ценз, причисляла всех, кто посещал школу хоть некоторое время, без относительно того закончил он её или нет.

Определив, что грамотность и образование — это, мягко говоря, не совсем одно и тоже, посмотрим, что происходило в Российской империи на рубеже веков в вопросах организации обучения населения.

Прежде всего, важно отметить, что из активного роста численности школ и финансирования народного просвещения никто и никогда не делал секрета. На активный рост числа школ в период царствования Николая II указывали многие советские исследователи. Например, А. Г. Рашин (Население России за 100 лет, М. 1956), А. В. Ососков (Начальное образование в дореволюционной России (1861 — 1917), М., 1982) и многие другие.

Итак, к началу XX века в Российской империи мирно сосуществовали несколько самых различных типов учебных заведений, с самыми различными уставами и программами, уровнем преподавания и образовательным цензом учителей, с принципиально разными сроками обучения (от 3 до 5 лет). Такая разношёрстная система образования досталась стране по наследству ещё от Победоносцева и просуществовала, по факту, до конца жизни империи.

Таблица 12. Ведомственная подчинённость начальных школ

Ведомственная принадлежность |

Число школ |

Число учащихся |

||

1896 |

1906 |

1896 |

1906 |

|

МНП |

32 708 |

48 288 |

2 339 934 |

3 660 628 |

Святейшего синода |

34 836 |

42 696 |

1 116 492 |

1 983 817 |

Имп. Марии |

357 |

422 |

16 769 |

24 016 |

Импер. человеколюб. общества |

45 |

40 |

2 906 |

2 937 |

минист. имп. двора |

39 |

11 |

1 836 |

710 |

МВД |

459 |

26 |

21 315 |

1 270 |

мин-ва финансов |

3 |

9 |

203 |

350 |

морского мин-ва |

7 |

12 |

585 |

6 832 |

военного мин-ва |

10 270 |

997 |

301 093 |

57 729 |

В таблице указаны количество и ведомственная принадлежность начальных школ на примере двух учебных годов. Следует учитывать также, что каждое ведомство имело свои собственные программы и взгляды на процесс обучения детей, а нередко даже и не одни на ведомство.

Более-менее внятные черты будущей (желаемой) системы образования наметились только в 1908 году после известных событий, всколыхнувших всю страну, - это обучение сроком не менее 4 лет, конкретные, чётко установленные суммы, выделяемые на конкретное количество учащихся, а также бесплатность, как минимум, первой ступени образования. Однако унификация образовательных учреждений, программ обучения и другие необходимые административные и методические нововведения так и не были внедрены. Их время наступит только при новой власти и в новой стране.

Как уже отмечалось, никто и никогда не отрицал темпов роста охвата населения школами. И, прежде всего, начальными, дающими элементарные необходимые навыки.

Таблица 13. Количество начальных школ и учащихся в РИ [Статистические сведения по начальному образованию в Российской империи (данные 1896 года) – Вып. I СПб. 1898 С.290-291; Статистические сведения по начальному образования в Российской империи (данные 1905 года) / Одесса 1908 г. Отдел I. С. XXVIII, 306-307; Россия 1913 год: статистико-документальный справочник. СПб. БЛИЦ 1995 С. 326, 343.; Г. В. Вернадский Русская история. М. АГРАФ, 1997 С. 277.]

Годы |

Начальные школы (шт.) |

Учащиеся (чел.) |

1896 |

78 724 |

3 800 833 |

1903 |

87 973 |

5 088 029 |

1906 |

92 501 |

5 738 289 |

1911 |

101 196 |

6 178 593 |

1914 |

105 524 |

7 896 249 |

1920 |

118 398 |

9 780 699 |

Как видно из таблицы, после количественного скачка в 2 -2,5 миллиона учащихся перед Русско-Японской войной темпы роста начального образования упали. Вновь возросли они только через несколько лет, увеличившись в абсолютном показатели за довоенное пятилетие ещё на 2 миллиона человек.

Для сравнения, в СССР всеобщее обучение было достигнуто полностью на всей территории страны, примерно, к 1933 году [Всеобщее обучение // Российская педагогическая энциклопедия / М.: Научное издательство Большая Российская энциклопедия]. Тогда, при населении в 165 миллионов человек, численность учащихся, получающих начальное образование, составляло 17873,5 тыс.[Социалистическое строительство Союза ССР (1933-1938 гг.). / М-Л. 1938 С. 117.]. То есть больше чем в 2 раза, по сравнению с 1914 годом, при, приблизительно, той же численности населения. Таким образом, можно оценить, что для достижения всеобщего обучения к 1915 году, Российской империи необходимо было иметь ориентировочно такое же количество учащихся младших классов. Не 16 млн, не 15 и уж, тем более, не 8, а, минимум 17,5 млн. учащихся.

Требовалось обеспечить ещё, как минимум, 9-10 млн. школьных мест.

С темпами прироста, которые показывала Российская империя в начале прошлого века в 2-2,5 млн. учеников за 5 лет, советский показатель был бы достигнут только во второй половине 30-х годов. И то только при оптимистических условиях сохранения темпов прироста, отсутствия войн и серьёзных экономических кризисов, которые наряду с существенными неурожаями сотрясали уже увядающую империю с промежутками в 5-10 лет.

Приблизительно такие же оценки даёт и Новый Энциклопедический Словарь (НЭС) в статье «Начальное образование», выпущенный в печать в 1916 году: «Если бы увеличение числа учащихся продолжилось бы и в будущем тем же темпом, то всеобщее обучение было бы достигнуто через 16 лет» [Начальное народное образование // НЭС / Т. 28 Пг. 1916.].

То есть ближе к середине 30-х годов. (не стоит забывать, что словарь издавался во время войны и в обязательном порядке проходил военную цензуру).

Соотношение учащихся по СССР и в Российской империи в начальных классах даёт возможности приблизительно оценить охват детей системой образования, что путём несложных вычислений подводит к цифре в 40-45% от общего количества молодёжи школьного возраста.

Косвенным образом это подтверждает и НЭС, опубликовав график охвата начальным образованием по губерниям. Лидерами, как всегда, оказались Москва и Петроград с 86,3% и 85,3%; в семи губерниях охват был 70-80%%, а в половине губерний обучались менее 50% детей подходящего для школ возраста.

Нужно отметить, что указанные цифры представляются завышенными, поскольку при их расчёте исходилось из данных, взятых по переписи 1897 года.

Кроме того, в действующей российской системе образования 10-х годов XX века, по факту, отсутствовала преемственность между различными звеньями системы образования. Так, из всех детей, окончивших начальные школы в это время, в средние учебные заведения смогло поступить лишь 2,5% выпускников школ предыдущей ступени [В. Н. Введенский История развития образования в России ХХ - начала ХХ века (Аксиологический аспект). Екатеринбург. АМБ. 2007. С. 95.].

Качественные показатели образования

Кроме количественных показателей, не менее важными представляются ещё и качественные характеристики.

В начале прошлого века в Российской империи нормой, приходящейся на одну школу, считалось 50 учеников. Если школа переполнялась, то либо в другом селе, либо рядом со старой должна была строиться новая. Бывали, надо отметить, и двухкомплектные школы.

Основная проблема подобных стандартных заведений была, в частности, в том, что при болезни или временном отсутствии учителяработа учебного заведения полностью прекращалась в связи с невозможностью хоть какой-либо замены педагога.

Господствующая концепция роста инфраструктуры, в которой основной упор делался на земские и церковноприходские школы, часто необеспеченные даже самым необходимым — подготовленными преподавателями и помещением, - очевидно присутствовала и в масштабах всей страны и по отдельным губерниям [О. Б. Гач. Развитие общего образования в Западно-Сибирском учебном округе в конце XIX – начале XX века // Вестник ТГПУ / Вып. 13 (115). Томск. 2011. С. 30.]. Возможность экономии на эксплуатационных издержках (отопление, ремонт, освещение и т. п.) вообще властями не рассматривалась, поскольку эти расходы просто переваливались на само население.

Впрочем, и с помещениями были огромные проблемы. Впервые вопрос их острой нехватки поднимался в 1908 году. Но, несмотря на различные ухищрения правительств (создание государственно-частных фондов, программ софинансирования и пр.), к 1914 году ситуация с нехваткой школьных помещений оставалась очень и очень острой. Например, в указанном году треть всех школ Западносибирского учебного округа так и не имела никаких собственных помещений [О. Б. Гач. Развитие общего образования в Западно-Сибирском учебном округе в конце XIX – начале XX века // Вестник ТГПУ / Вып. 13 (115). Томск. 2011. С. 30-31.].

Не менее остро стояла проблема и с квалифицированными педагогами.

Таблица 14. Образовательный ценз учителей начальных школ к общему числу (%) [Е. А. Котомкина Из истории народного образования в России 1917-1933 гг. Тверь: Лилия Принт. 2002. С. 22].

Год |

Город |

Село |

||||

начальное |

среднее |

высшее |

начальное |

среднее |

высшее |

|

1911 |

21,7 |

75,2 |

3,1 |

50,4 |

49,7 |

0,1 |

1920 |

14,3 |

78,6 |

7,1 |

31,6 |

67,5 |

0,9 |

Нехватка квалифицированных педагогов сказывалась и на таком показателе, как общая продолжительность начального обучения. Слабая подготовка преподавательского состава начальной школы не позволяла увеличить сроки обучения с расширением базовой учебной программы.

Сказывалось это и на качестве образования.

Низкий уровень и падение качества образования отмечало и Министерство народного просвещения. В циркуляре от 26.10.1912 года «О мерах к устранению упадка в средней школе» было прямо заявлено об ухудшении уровня грамотности учащихся. Речь шла как о правописании, так и об умении учащихся излагать свои мысли и самостоятельно составлять предложения[Г. Н. Козлова Отечественная средняя школа как воспитательное учреждение (конец XIX - начало XX в.) // Педагогика №4 2001 С.79-80]. И это, надо заметить, в средних учебных заведениях, а не начальных школах!

В Российской империи в то время действовало 161 учебное заведение, готовящее преподавателей начальных школ с 14439 учащимися [Россия 1913 год: статистико-документальный справочник. С.330].

Для сравнения, в СССР в 1924 году действовало уже 178 педагогических техникумов с 29589 учащимися [Е. А. Котомкина Из истории народного образования в России 1917-1933 гг. Тверь: Лилия Принт. 2002. С. 41.]; в 1930 -439 с 89622 учащимися. При этом потребность советским правительством оценивалась в 19000 человек, а техникумы могли дать только 8,4 тыс. человек в год.

О каком всеобщем обучении в дореволюционной России вообще могла идти речь при подобном отношении к подготовке кадров?

Итак, система образования, существовавшая в Российской империи была не в состоянии дать начальное образование огромной массе населения. Не менее важен тот факт, что продолжительность учёбы в начальной школе в России была гораздо ниже, чем в развитых странах тог о времени, наряду с многократно более узким охватом.

Попытки реформирования, предпринятые П. Н. Игнатьевым отечественного образования в 1915-16 годах полностью провалились. Деятельность министра была открыто «объявлена антигосударственно»[С. И. Беленцов Педагогические факторы общественной нестабильности и юношеского радикализма в России во второй половине XIX – начале XX веков. Курск 2005 С. 127.], что привело его к отставке 28.12.1916 года [М. В. Богуславский Реформы российского образования XIX—XX вв. как глобальный проект // Вопросы образования. 2006. №3. С. 16.].

Вообще государственная политика в области развития образования и просвещения в годы правления Николая II больше напоминает постоянное метание между реформаторами и реакционерами, чем какое-либо осознанное стратегическое направление деятельности.

Лучшую характеристику по этому поводу дал профессор А. Н. Поздняков:

«Он готов был идти и шёл на определённые нововведения, но которые бы не затрагивали основ существовавшего порядка. Николай II становился фактически тормозом на пути развития системы образования, в которой в одинаковой степени должны были быть заинтересованы и общество и государство» [А. Н. Поздняков Власть, общество и школьные реформы в России. (конец XIX – начало XXI веков). Саратов. 2005. С. 33. ].

Однако ни в коем случае нельзя считать это время и «абсолютно чёрной дырой». Именно в эти момент, пускай, непоследовательно и ощупью, но искались, находились и применялись те принципы воспитания и обучения, которые легли в основу самобытной русской школы, расцветшей уже в советское время и позволившей в кратчайшие сроки не только догнать, казалось, недогоняемый в техническом плане Запад, но и обогнать его как в плане технологий, так и науки.

август 2015