Лев Валерьич

Почему большевики отнимали хлеб у крестьян

Одно из "преступлений", некоторые умники даже не стесняются называть это геноцидом, ставя в вину большевикам, является введение весной 1918 года продовольственной диктатуры, а так же создание Продармии и развернутую продразверстку, т.е. насильственное изъятие продовольствия у крестьян.

Комментарий читателя под статьей о продразверстке.

Продармия, это "Продовольственно-реквизиционная армия Наркомпрода РСФСР", вооруженные отряды, состоящие, как правило, из рабочих-добровольцев, большинство из которых были коммунистами.

Кстати, если вы не знали, то продразверстки в России были введены не большевиками, а еще при Николае II и в массе продолжились при Временном правительстве, объявившем государственную монополию на хлеб.

Большевики делали лишь то, что и власти до них — спасали города от голода, случившегося из-за чрезмерной жадности крестьян.

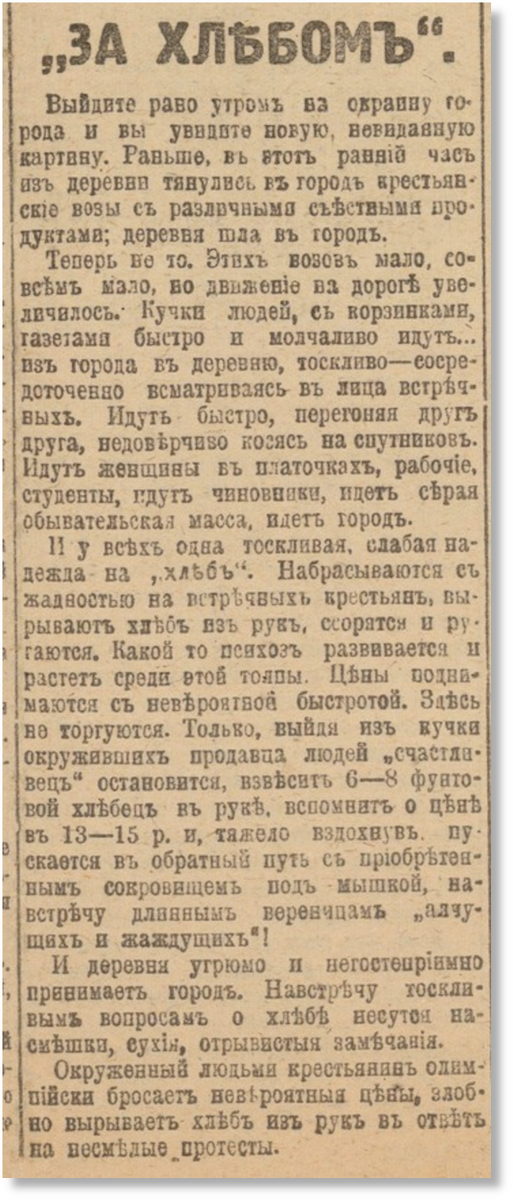

Харьков, апрель 1918 года.

Силами отрядов Продармии в 1918 году было реквизировано на селе более двух миллионов пудов хлеба, при этом погибли свыше четырех тысяч продармейцев. Но это спасло сотни тысяч, если не миллионы жизней горожан.

Крестьянство прятало от продотрядов хлеб в ямах-схронах, несмотря на то, что в сырых ямах зерно заражалось опасным для жизни грибком-спорыньей, от которого, при употреблении даже испеченного хлеба, люди умирали.

Бойцы продотряда достают хлеб из ямы-схрона.

Что, кстати, в то время стало причиной большинства случаев смерти, а никак не голод, от которого никто и никогда не умирал в считанные дни, а то и часы.

Продотряды шли в деревни, за хлебом, где их встречали не хлебом с солью, а с оружием в руках. Крестьяне отчаянно сопротивлялись продразверстке, не желая делиться зерном с голодающим городом.

И на то были веские причины, ведь крестьяне отказывались отдавать то, что они могли, нет, не съесть, как нам пытаются доказать антисоветчики, а выгодно продать. Продать дорого, нет втридорога, вдесятеро, воспользовавшись безвыходностью и нуждой голодающих в городах людей.

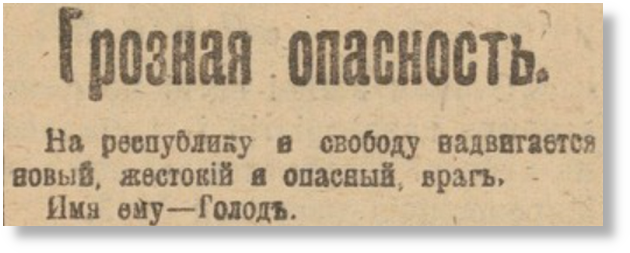

Посмотрите на вырезку ниже, заголовок в газете — "Грозная опасность", новый, жестокий и опасный враг, имя ему — голод. И ведь понимаете, это происходило задолго до того, как власть перешла в руки большевиков.

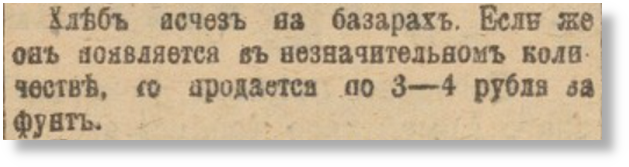

При этом, что важно, хлеб на селе был и его было много, схроны крестьян были забиты зерном, но почему-то на рынке за фунт хлеба крестьяне просили с горожан до четырех рублей.

Это все равно, если бы сейчас вам предложили купить батон или булочку к чаю за 3-4 тысячи рублей.

Чтобы вы понимали, то, что вы сейчас прочитали, это вырезка из харьковской газеты "Голос Народа", шестой номер от 17 (4) апреля 1918 года. В это время большевиков тут и в помине не было, а вся полнота власти в городе принадлежала социалистам-революционерам, т.е. эсерам.

В это время в Харькове правили балом, избранные народом, Городская дума и Городская Управа. Вполне себе, как сейчас бы сказали, законные демократические органы власти, ага.

Прочитав все, что я рассказал вам, вы спросите меня, почему я несколько раз упомянул про крестьянскую жадность? А я вам отвечу, вырезкой из этой же газеты, из все того же номера, за апрель 1918 года.

Прочитайте заметку, опубликованную в апреле 1918 года, внимательно ее прочитайте, вдумчиво...

Прочитали? Надеюсь, теперь вы понимаете, почему большевики вооружили отряды рабочих и отправили их в деревни, ценою собственной жизни доставать зерно из крестьянских ям-схронов, чтобы накормить голодные города.

А я еще раз уточню, заметка была опубликована в харьковской газете эсеров, задолго до того, как тут появились большевики, которые, в отличие от эсеров, смогли решить проблему и накормить города.

25 января 2024

— Тут один возмутился сильно, дескать, крестьянин сам вырастил хлеб и вправе назначать на него любую цену, хоть 100 рублей, хоть 4 тысячи. Так вот, что я вам скажу, это касается тех, у кого мозги напрочь свернуты за последние 33 года ньюкапитализма. Вы так говорите ровно до тех пор, пока вам самим, голодным, не предложат купить буханку хлеба, условно, за 4 тысячи рублей, когда еще вчера она стоила 40. И вы купите ее, потому что детей кормить надо. А потом возьмете карамультук и в составе продотряда первые пойдете трясти душу из того козла, который продал вам хлеб в 100 раз дороже, чем он действительно стоит. Точка.

См. также Будни продразверстки на селе глазами продотрядовца — Г. Циденков

Зачем крестьянину горожанин

Так вот, что я хочу сказать Якову, и всем, кто не знает и/или не желает знать историю собственного государства. Да, делились, и еще как!

Но не так, как вы это себе представляете, дорогие мои, юные любители частной собственности. После революции никто плуги и бороны просто так не раздавал, не для того революцию делали и частную собственность ликвидировали. Но и крестьянина наедине с полем и деревянной сохой не оставили.

Сразу после революции большевики занялись тем, что не было сделано при царизме, они организовали на селе, о чудо, для нужд крестьян, обширную сеть ремонтных мастерских. Объем работ был проделан серьезный, уже к осени 1919 года в губерниях было обустроено свыше 600 таких станций.

К концу 1920 года их количество перевалило за 1200, в среднем по 30-35 в каждой губернии.

Через несколько лет эти мастерские стали знаменитыми сталинскими МТС (машинно-тракторными станциями), которые погубил Хрущев, заставив колхозы выкупить всю технику, которой располагали станции. Это необдуманное, а может быть и обдуманное решение разом вбило все советские колхозы в неоплатные долги, с которыми многие так и не смогли расплатиться, вплоть до развала СССР.

Машинно-тракторная станция (МТС) — государственное сельскохозяйственное предприятие, основу которого составляет наличие тракторов, комбайнов, прицепного, навесного и иного оборудования, обеспечивающего проведение технологических работ в течении всего сельскохозяйственного года, обладающего ремонтно-механической базой, а так же квалифицированными кадрами механизаторов и рабочих, проводящих слесарно-токарные, кузнечные, сварные и иные ремонтные работы. МТС, как правило, обеспечивала колхозы, расположенные в оптимальной транспортной доступности в пределах одного административного района. Основной производственной структурой МТС была тракторная бригада. Машинно-тракторные станции обслуживали колхозы на основе типового договора и осуществляли производственно-техническое обеспечение хозяйственной деятельности колхозов. При каждой МТС были созданы политотделы, которые были в тесной связи с ГПУ вначале, и особенно в военный период, выявляли различного рода вредителей и нарушителей трудовой и технологической дисциплины. Особая заслуга МТС в развитии сельского хозяйства в годы Великой Отечественной войны и развитии сельскохозяйственного производства впервые послевоенные годы, когда в колхозах и совхозах не хватало квалифицированных механизированных кадров и сельскохозяйственной техники.

В 1958 г. в стране были ликвидированы МТС, их техника передана колхозам. ...при ликвидации МТС колхозам был навязан выкуп имеющейся у машинно-тракторных станций техники. Это поглотило финансовые ресурсы колхозов и заставило многие из них брать большие кредиты в банке без перспективы по ним рассчитаться. ... Одним из негативных последствий реорганизации МТС была и потеря примерно половины квалифицированных механизаторских кадров. Механизаторы МТС опасались, что переход на работу в колхозы понизит их социальный статус. Работая в МТС, они считались рабочими, получали более высокую зарплату и имели право на пенсию. При переходе на работу в колхозы механизаторы всего этого лишались, и многие из них, имея дефицитную профессию, переехали на жительство в города. Из-за низкого уровня технического обслуживания в колхозах ухудшилась эксплуатация техники.

Ну это уже другая история, а в то время, в конце двадцатых, начале тридцатых годов, сталинские МТС располагали самой современной, сложной и что важно, дорогостоящей сельхозтехникой, которую простой крестьянин-единоличник не мог себе позволить при любом желании.

Советская власть дала крестьянину возможность использовать на полях сложную сельхозтехнику, прежде ему совершенно недоступную, мужик получил все преимущества сельской механизации, что важно, без каких-то немыслимых капитальных вложений, кредитов и пожизненных долгов.

И тут нужно понимать, что без города, без серьезной промышленности, квалифицированных рабочих, которых отказался кормить крестьянин в 1918 году, все это было бы невозможно.

Так и пахал бы он свой клин деревянной сохой, в лучшем случае кустарным плугом, скинувшись на него несколькими семьями.

Ведь чтобы купить трактор, не хватило бы денег даже у крупной деревни, даже если бы все ее жители сговорились и скинулись на его покупку. Слишком дорогое это было удовольствие. Да и сейчас не из дешевых, самый простой белорусский МТЗ стоит минимум пару миллионов.

Это мой ответ читателю и всем остальным, которые не понимают, зачем нужен был селу город и почему село должно было его кормить в лихую годину.

Знаете, что произошло бы без промышленности, расположенной, о чудо, в городах, если бы в России выжили только "самодостаточные", как выразился комментатор, крестьяне, которые не зависели от города?

В 1941 году гитлеровский "евросоюз" нанес удар такой силы, что наша страна едва выдержала, и это после нескольких пятилеток индустриализации. А что было бы, если не подняли бы большевики промышленность? Перед этим накормив города, проведя продразверстку?

Что было бы, если бы осталась Россия в позднем средневековье, как тут в комментариях распаляются некоторые, пуская слюни на крестьянина с лошадкой, который от города не зависел?

Пришли бы и взяли этого крестьянина, голыми руками, вместе с его лошадкой, бабой и лаптями. И работал бы он, как папа Карло, кормил бы, города, но уже чужие...

1 фенвраля 2024