burevestn1k

Колхозы и колхозники

Часть первая: артель

Напишу несколько статей на колхозную тему. Во-первых, либеральных мифов вокруг этой темы – просто не счесть. Разгребать мусор в любом случае необходимо. Во-вторых уже несколько раз встречал людей, которые увлечены советским прошлым, интересуются темами, связанными с коммунизмом, но когда речь заходит о колхозах их познания можно описать фразой Сократа «я знаю, что я ничего не знаю». Думаю, надо помочь разобраться с этой темой.

Прежде всего давайте разберемся, чем является колхоз, и чем он не является. Слово «колхоз», как многие знают, это сокращение словосочетания «коллективное хозяйство». Но у колхозов есть и другое название – сельскохозяйственная артель. «Устав сельскозяйственной артели» – так называется документ, на основе которого создавались и работали советские колхозы.

Итак, колхоз – это артель. Что это значит? Артель по сути – это предприятие, которое находится в коллективной собственности тех, кто на нем работает.

Приведу пример для понимания. Представьте фабрику, на которой люди производят товары на станках.

- Если станки принадлежат частному лицу (хозяину) – это называется «частная собственность». На станках работают наёмные рабочие, они получают фиксированную зарплату за свой труд. Хозяин распоряжается всей прибылью в целом, и имеет возможность обогащаться за счет фабрики.

- Если станки принадлежат государству – это называется «государственная собственность». Директор завода в этом случае сам является наемным работником, и получает зарплату также, как и другие работники.

- Если станки принадлежат тем, кто на них работает, это называется «коллективная собственность». Это и есть артель. У артели нет хозяина, но в ней может быть староста или председатель – тот, кого члены артели выбрали для решения хозяйственных вопросов.

Получается, что артель не является частным предприятием, потому что нет отношений вида хозяин – наемный работник. Но не является и государственным предприятием, потому что .участники артели работают сами на себя. Они сами вырабатывают нормы и принципы коллективного взаимодействия, сами распоряжаются прибылью так, как считают нужным.

Нельзя сказать, что артель является советским изобретением – они существовали за много веков до появления СССР. Но именно Советском Союзе времен 20-50 года артели были широко распространены. Дело в том, что частная собственность в СССР была запрещена, но никто не пытался запрещать деятельность артелей. Советские артели производили одежду, обувь, мебель и многое другое, включая и технологичную продукцию. Подробнее на тему артелей рекомендую статью А.К. Трубицына «О Сталине и предпринимателях».

Теперь возвращаемся к сельскохозяйственным артелям. Колхоз – это коллективное хозяйство в собственности колхозников, занимавшееся разными видами сельскохозяйственных работ. Подчеркиваю: колхоз (в отличие от совхоза) не является государственным предприятием. Либералы вроде Сванидзе могут сколь угодно долго плакать крокодильими слезами на тему колхозников, которым государство не выплачивало зарплат. Действительно, не выплачивало. Было бы странным, если бы государство выплачивало зарплаты работникам негосударственных предприятий. Фермеру государство тоже не платит зарплату, так ведь? Фермер вырастил продукцию, продал ее и за счет этого живет. Здесь тоже самое. Вознаграждение за свой труд колхозник получает от колхоза, а не государства.

Подробнее о том, как колхозы и колхозники зарабатывали себе на жизнь я расскажу в другой раз, а пока зафиксируем, как происходит взаимодействие колхозов с государством.

1. Государство составляет план, в котором указано, сколько пахотной земли имеется в его распоряжении, сколько земли надо выделить для посевов тех или иных культур.

2. План спускается в регионы страны в виде задания: сколько и чего надо посеять на этой территории. Пример подобного планы вы можете посмотреть здесь (страница 2 - план ярового сева в Северном крае).

3. Колхозы согласованно решают вопрос о том, кто какие культуры и в каком количестве будет засеивать.

4. Колхоз получает урожай, рассчитывается с государством – за аренду земли и сельскохозяйственной техники. Оставшуюся продукцию можно реализовать несколькими способами. Колхозники продают сельскохозяйственную продукцию в город, а на вырученные средства приобретают товары, произведенные в городе.

По сути, сельскохозяйственная артель зарабатывает тем, что выполняет государственный заказ на сельхозяйственную продукцию. Что ж, такой способ заработка не хуже любого другого.

*****

dimrych: -- да-да-да. Земля ж была "крестьянам". А пенсии какие были чудесные у колхозников- меньше, чем по старости-40 рублей!

burevestn1k: -- 1. Лозунг "земли-крестьянам" имеет вполне конкретное значение. Во времена революции он означал изъятии земли у помещиков, которые владели половиной пахотных земель России, сами землю не обрабатывали, а крестьян грабили только лишь по праву собственника.

Именно поэтому в первом гимне СССР есть сточка, что только трудящиеся, а не паразиты имеют право владеть землей.

2. По советскому законодательству вся земля и все недра принадлежали народу. Всем, и крестьянам тоже. Колхозник, который работает на земле, берет для пользования то, что принадлежит всем, и за счет этого лично обогащается. Это допустимо. Но поскольку земля принадлежит всем, то арендуя землю у народа, колхозы берут на себе некоторые обязательства перед жителями страны.

Эти обязательства имеют форму обязательных гос. поставок. Я находил цифры обязательных гос. поставок -- они довольно скромные -- около 10% от размера урожая колхоз обязан был продать государству по себестоимости. Это и есть выполнение обязательств перед народом. Ведь государству нужно кормить армию которая охраняет тех же крестьян. Так что все справедливо.

3. Насчет пенсий -- опять валите с больной головы на здоровую. Скажите, батюшка царь платил крестьянам зарплаты и пенсии? Нет? А почему?

Также как у крестьян-единоличников, у колхозников не было никаких государственных зарплат и пенсий по той простой причине, что артель -- предприятие не государственное. Пенсии в колхозах появлялись с 1935 года. Колхозы создавали фонды социальной помощи для инвалидов, стариков и др. Т.е. пенсии старикам выплачивали сами колхозы, что логично. Позже, по мере развития пенсионной системы, государство ввело некие нормы. С этого моменты колхозы обязаны были отчислять определенные суммы в специальный фонд, из которого государство выплачивало пенсии колхозникам.

40 руб., про которые вы говорите -- это размер минимальной пенсии для колхозника по закону от 1965 года. А так размер пенсии зависел от того, как человек работал перед выходом на пенсию.

Кроме того, государство лишь обеспечило некий базовый уровень пенсий. Колхозы имели полное право доплачивать сверх государственного базового уровня дополнительные суммы, если считали это необходимым.

omadam: -- Моя бабушка всю жизнь отработала в колхозе и ушла в мир иной в 1985году в возрасте 87 лет с пенсией 20 руб. Это была повышенная пенсия в связи с возрастом. А вышла на пенсию в 55 лет с размером пенсии 12руб.

burevestn1k: -- Позвольте вам несколько поломать красивую легенду.

Если ваша бабушка 1898 года рождения, то на пенсию она вышла в 1953 году. В этом году еще не было государственных пенсий -- их начали платить позже -- уже при Хрущеве. А до этого каждый колхоз сам решал, кому и сколько платить.

По закону каждый колхоз обязан был содержать фонд для больных и нетрудоспособных. Кому-то помогали деньгами, кому-то продуктами. Кому-то из пенсионеров засчитывали трудодни. В отличие от городских пенсионеров, пенсионеры-колхозники имели возможность что-то выращивать на личных участках. Кстати, и стоимость жилья в деревне -- копейки (в отличие от города).

Государство долгое время оставляло пенсии на усмотрение колхозов. Они сами принимали решение, кому и сколько платить. И понятно почему. Ведь колхоз -- это не государственное предприятие. Почему государство должно выплачивать пенсию работникам сельскохозяйственной артели? Позже -- да, государство решило, что и этот вопрос надо взять на контроль. Начали выплачивать те самые мизерные хрущевские пенсии. Но, во-первых, эти мизерные пенсии не заменяли собой колхозные. Никто не мешал колхозам как прежде доплачивать пенсионерам сверх 12 рублей. Во-вторых, минимальные колхозные пенсии значительно подросли за следующие годы.

Скажите, ваша бабушка голодала? Ходила в рванье? Не знаю, как ваша бабушка, моя регулярно посылала нам посылки, имела погреб, полный солений и варений, и весьма внушительное количество барахла (дефицитных тканей, простыней и пр.) успела накопить.

Часть вторая: коллективизация

Теперь вкратце расскажу о том, какие задачи решал Советский Союз, проводя массовую коллективизацию в начале 30-х годов.

4 февраля 1931 года И.В. Сталин произносит историческую фразу: «Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы это сделаем, либо нас сомнут». Слова оказались пророческими – через десять лет разразилась самая страшная в истории человечества война. К счастью, страна успела сделать промышленный рывок, и армии немцев встречали потоками современной техники, а не конными армиями.

Но промышленный рывок большевики начали готовить не в начале тридцатых, а гораздо раньше. Большевики считали, что коммунизм невозможно построить без создания в стране мощной промышленности – самой современной и передовой. Еще не кончилась гражданская война, когда большевики начали проводить электрификацию страны (план ГОЭЛРО). Без энергетических ресурсов никакой промышленности создать было невозможно. (Есть, кстати, любители противопоставлять Ленина и Сталина – дескать, первый – это революционер, который только разрушал, а второй – государственник, который строил. Нелишним будет спросить этих людей – кто и зачем проводил в стране электрификацию).

Однако, для того, чтобы проводить масштабную индустриализацию требовались не только энергетические, но и рабочие ресурсы. И с этим были серьезные проблемы. Дело в том, что СССР начала 20-х – это страна, в которой 80% населения – крестьяне. По результатам переписи населения 1920-го года в стране лишь 44% людей в возрасте 9-49 лет были грамотными. Причём если в городе доля грамотных составляла 73%, то для крестьян этот показатель 37%.

Для индустриализации требовалась не просто грамотность, а полноценное образование. Без образованного населения современной промышленности не создашь. Поэтому, большевики вводят всеобщее бесплатное школьное образование, строят повсеместно школы, библиотеки, проводят кампанию по ликвидации безграмотности. К 1939 году грамотность населения составляет уже 87%.

Итак, электрификация и всеобщее образование. Но и этого недостаточно. Для масштабных строек, которые велись в эпоху индустриализации, требовались миллионы рабочих рук. Взять их в короткие сроки было неоткуда, кроме как из деревни. Та задача, которую решала коллективизация – повысить эффективность сельского хозяйства настолько, чтобы меньшим числом людей можно было прокормить страну. Освободившиеся крестьяне смогут уехать в город, чтобы учиться, строить, и работать на построенных заводах.

За счет чего предполагалось увеличивать эффективность сельского хозяйства? За счет организации самых передовых методов ведения хозяйства с использованием науки и техники. Чем обрабатывал землю крестьянин? Волом и плугом. Что должно было прийти на смену? Трактор.

Подумайте над таким фактом: в 1913 году США выпущено 7000 тракторов. В России, где зерновой экспорт составлял львиную долю всего экспорта , в этот же период на всю многомиллионную страну 150 тракторов (да и то, немалая их часть предназначена для нужд армии). Разве Россия не могла себе позволить иметь передовую сельскохозяйственную технику? Или до этого никому не было дела?

О том, чтобы наладить массовое производство собственных тракторов большевики говорят еще в 1917 году. В 1918 Ленин посылает конструктора Я. В. Мамина за границу закупать оборудование для тракторного завода. Страна начинает производить собственные трактора, к началу тридцатых их количество уже измеряется десятками тысяч. И, все-таки, этого слишком мало. Поэтому, в 20-ые и начале 30-е годов большевики вынуждены каждый год закупать десятки тысяч единиц сельскохозяйственной техники за границей.

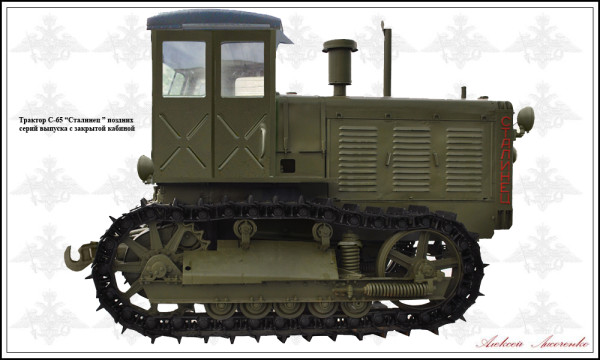

Со временем индустриализация решила и эту проблему. Уже в 1937-1938 годах на Международных выставках в Париже советские трактора С-65 ("Сталинец") и СХТЗ-НАТИ получили высшую награду – "Гран-при". В 1940 году СССР вышел на первое место в мире по производству гусеничных тракторов. Свыше 40 % мирового выпуска приходилось на долю Советского Союза.

Со временем индустриализация решила и эту проблему. Уже в 1937-1938 годах на Международных выставках в Париже советские трактора С-65 ("Сталинец") и СХТЗ-НАТИ получили высшую награду – "Гран-при". В 1940 году СССР вышел на первое место в мире по производству гусеничных тракторов. Свыше 40 % мирового выпуска приходилось на долю Советского Союза.

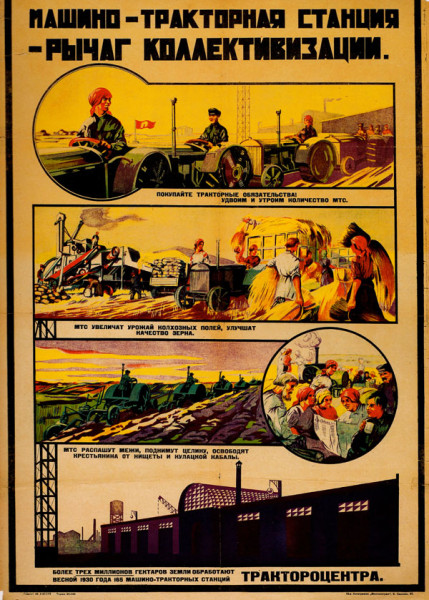

Одна из причин по которой в царской России возникли сложности с внедрением трактора заключалась в том, что трактор был по тем временам очень дорогой машиной. Никакой крестьянин-единоличник, даже кулак, не мог позволить себе купить трактор в личное пользование. СССР пошел другим путем. Коллективизация объединяла большое число крестьян в крупные хозяйства. То, что не мог себе позволить один крестьянин, то легко мог позволить себе колхоз. Кроме того, советское государство создало условия, когда колхозам не надо было покупать трактор. Они брали его в аренду у государства. Для этого были открыты машинно-транспортные станции (МТС).

Еще одна сильная сторона колхоза – то, что сельское хозяйство он выстраивал по науке. Для этого государство подготовило специалистов-агрономов.

Трактора и агрономы – удалось ли им повысить эффективность сельского хозяйства? Разумеется. Лезть в цифры с урожаями я не буду – там слишком много нюансов о том, как собиралась статистика в царское и советское время, где и как учитывались цифры потерь, как в хрущевское время переписывали статистику сталинских лет. Тут без помощи профессионального историка разобраться сложно.

А то, что можно уверенно сказать – это то, что при равном количестве населения в 1919-м и 1939-м году (примерно 170 млн человек), мы имеем совершенно разное соотношение городского и сельского населения. В царской России сельским трудом заняты 85% людей, в СССР – 67%. Более того, мы должны учитывать, что до революции крестьянские дети большую часть времени трудились наравне с родителями, а в СССР дети учились в школе. Т.е. конечно механизация значительно облегчила труд.

Но самое важное, в абсолютных величинах городское население выросло в 2 раза. А это и есть те самые миллионы людей, проводивших индустриализацию страны.

Итак, исторически коллективизацию нельзя рассматривать отдельно от индустриализации. Эти процессы шли вместе и были тесно связаны друг с другом. Без коллективизации не видать стране того промышленного рывка, который позволил ей выстоять во Второй Мировой войне.

*****

alan_a_skaz: -- Либерасты до сих пор плюются ядовитой слюной на любые упоминания колхозов. Немудрено: что нам на пользу, нашим врагам поперек горла.

Надо заметить, что воспеваемый либерастами Столыпин имел в виду похожие цели: перевести с/х от мелких хозяйств к крупным, повысить эффективность с/х производства, высвободить миллионы рабочих рук для перекачивания их из с/х в промышленность.

Однако, он это хотел выполнить за счет крестьянства, разрушения общины, и не добился значимых результатов. А сталинская коллективизация добилась результатов быстро и значительно.

Поэтому для либерастов Столыпин -- великий реформатор и опередивший свое время гений, а Сталин -- недоучка-семинарист :-)

burevestn1k: -- Столыпин по большому счету занимался тем, что разрушал общину. Крестьянская община бунтовала, крестьянам не хватало земли, и они засматривались на помещичьи земли. Помещики сами на земле не работали, но владели половиной пахотных земель. Столыпин с одной стороны жестко подавлял бунты, с другой стороны пытался сделать из крестьян частных собственников. Еще он пытался увеличить количество земли за счет переселения крестьян в Сибирь, пытался очень мягко убедить помещиков, что землю надо продать, создавал рынок земли. Большая часть реформ Столыпина оказалась провальной. Помещики землю не продавали, крестьяне из общины выходить не хотели (что и понятно, у нас не тот климат, чтобы единоличник мог выживать в одиночку).

Но даже если бы Столыпин добился успеха, его реформы рассчитаны на несколько десятилетий. Раззорение крестьян, укрупнение хозяйств, накопление капитала у землевладельцев, которые реально вкладывали бы в развитие сельского хозяйства, а не паразитировали на земле, как помещики. Это повторение западного пути. Но у России не было сотни лет, чтобы нагонять запад, притом, что он не стоял бы на месте эти сто лет. Россия ввиду своей отсталости просто потеряла бы суверенитет.

spetsialny: -- Ваш собеседник наводит тень на плетень: у либералов Столыпин -= исчадие русского Ада, укравший идеи своих реформ у милашки Витте. А вот Витте у них -- светоч России. На самом деле он =- агент западных банкиров, своими реформами надевший на Россию в долговое ярмо иностранных кредитов.

genby: -- Как известно сталинская коллективизация не принесла ничего советскому селу. Урожайность даже немного снизилась, роста сбора зерновых так и не произошло. И урожайность и сборы советских довоенных лет в среднем, были ниже чем в 1913 году. Рост сборов и урожайности был резко оборван началом коллективизации.

А теперь посмотрим сколько жизней заплатил советский народ, чтобы потешить Сталина, коллективизацией механизацией и прочими ...зациями села, в целях уничтожения прежнего села и образования в деревне проллетариев (как передового класса) в механизированных коллоннах.

[тут непонятно откуда взятые графики и таблицы]

Если бы не было коллективизации, в СССР жило бы на 15,5 миллиона человек больше. И это при том что мы называем 1927-28 и 1938-39 нормальными годами.

burevestn1k: -- Во-первых, я не доверяю ни графикам, ни таблицам без указания источника.

Во-вторых, я достаточно изучал тему урожайности в сталинское время, чтобы понимать, что в этом вопросе запросто не разберешься. Все цифры перевраны очень сильно в хрущевский период. А в царский период статистика очень не точная. Но утверждать, что крестьянин с сохой работал эффективнее колхозника с трактором может только идиот.

Насчет голода. Даже самые антисоветские ученые не называют цифру 15 миллионов. Ваша попытка приписать неродившихся в счет жертв коллективизации -- это уже просто вранье по принципу Геббельса: чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. А ваша попытка списать голод 30-х на коллективизацию говорит о вашей безграмотности или же ангажированности.

genby: -- Достаточно взглянуть на график числа школ на территории РСФСР, что бы понять , из-за прихода большевиков строительство школ и ввод повсеместного образования затянулось на 15 лет.

Мало того число школ на территории РСФСР в 1913 было большим, чем в 1991

burevestn1k: -- Безграмотный монархический бред, который говорит о том, что вы вообще не в теме вопроса о царских школах, качестве образования в тех школах. Вы не знаете, или делаете вид, что не знаете, что такое церковно-приходская школа, и какое образование она давала (при том, что её посещение для крестьян было вовсе не обязательным).

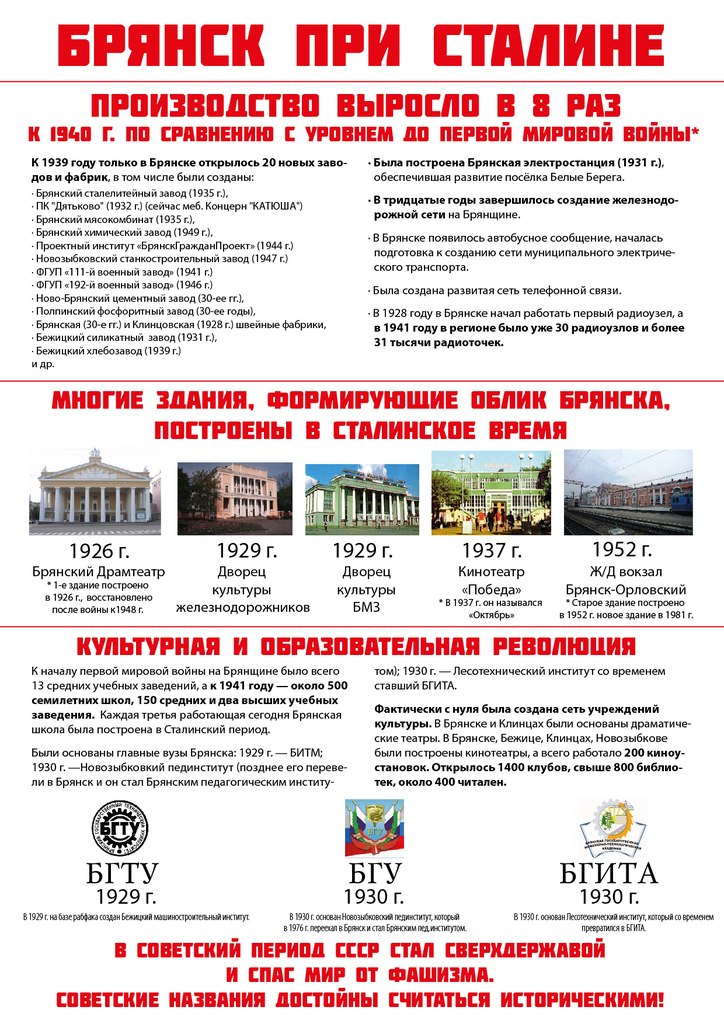

Что касается периода Сталина, то вот вам статистика по одному лишь Брянску:

Как говорится, без комментариев. И чего тогда стоит ваш лай в адрес Сталина?

Ответов, что показательно, не было. Не прокатило (с)

Часть третья. Заработок колхозников

Расскажу подробнее о деятельности колхозов - как колхозники вели хозяйство и зарабатывали себе на жизнь.

План посева

Государство формирует план посева для каждого края. План представляет собой таблицу, в которой указано: столько-то гектар засеять одной культурой, столько-то другой и т.д. Эти планы берутся не с потолка, их составляют специалисты, которым известно количество и качество имеющейся земли, средняя урожайность за прошлые годы, а также потребность жителей страны в тех или иных сельскохозяйственных культурах. Пример плана для края я уже приводил ранее, но продублирую еще раз: страница 2: план ярового сева в Северном крае.

На основании краевого плана создаются планы для каждого района. Здесь решение принимается при взаимодействии районной власти (райисполком), колхоза и специалиста (агронома).

Вот, что по этому поводу сказано в сборнике «Колхозное право» (1950):

«Райисполком ежегодно утверждает планы сельского хозяйства по району и доводит их до колхозов. В частности, райисполком доводит до колхозов планы посева по каждой зерновой культуре в отдельности. При доведении плана до колхоза недопустимы администрирование и пренебрежительное отношение к предложениям колхозников. На это, в частности, указывалось в постановлении СНК СССР от 27 января 1938 г. «О государственном плане сельскохозяйственных работ на 1938 год». Поэтому при утверждении плана сева для колхоза на заседание райисполкома приглашается его председатель. Райисполкомы утверждают севообороты, принятые общим собранием колхозников. Постановление СНК СССР от 21 июня 1945 г. «О мерах по улучшению дела введения и освоения севооборотов в колхозах» предусматривает, что составленный правлением колхоза проект введения севооборота после проверки его районным отделом сельского хозяйства и обсуждения на общем собрании колхозников утверждается райисполкомом обязательно в присутствии председателя колхоза, агронома и землеустроителя, участвовавших в разработке проекта, а также главного агронома райсельхозотдела».

Итак, после утверждения планов района и планов для каждого отдельного колхоза -- ещё до начала сева каждый колхоз знает, сколько и чего он будет сеять в этом году на тех землях, которые находятся в его распоряжении.

Обязательные государственные поставки

Советская власть отказалась от продразверстки военных лет и от сменившего её продналога. Расчет с государством у колхозов строился по принципу обязательных государственных поставок.

Нормы поставок рассчитывались в зависимости от сельскохозяйственной культуры и урожайности земли. Но они не зависели от полученного в итоге урожая.

Если мы засеяли N гектар пшеницей, то для каждого засеянного пшеницей гектара существует норма "нужно поставить государству Y тонн", то всем остальным урожаем – свыше Y на один гектар – колхоз распоряжается сам. Например, если колхоз получит урожай пшеницы 20Y с гектара, то 1Y уйдет на гос. поставки, а 19Y колхоз оставит себе. Таким образом, у колхозников есть мотивация к тому, чтобы работать лучше: чем больше продукции получишь, тем больше тебе и достанется.

К слову, обязательные государственные поставки государство забирает не бесплатно, а выплачивая колхозу небольшую денежную компенсацию.

Цитирую учебник Политической экономии 1955 года:

«Обязательные поставки колхозами сельскохозяйственных продуктов государству не являются налогом в экономическом смысле слова, так как государство оплачивает эту продукцию. Советское государство устанавливает в плановом порядке твёрдые заготовительные цены на сельскохозяйственные продукты, поступающие в порядке централизованных заготовок».

Кроме государства, часть урожая забирает себе МТС (машинно-тракторная станция) – у которой колхоз арендовал сельскохозяйственную технику. МТС свою часть урожая не за красивые глаза получает. В обязанности этой структуры входило весьма дорогую по тем временам машинно-тракторную технику содержать в сохранности, ремонтировать, заправлять и обновлять. Кроме того, специалисты МТС обучали колхозников работе с техникой.

Оплата МТС зависела от вида работ и объема проделанной работы, что вполне логично: чем больше эксплуатируется машина, тем выше износ, и тем больше требуется средств для ее обслуживания.

Но, конечно, интересно пощупать конкретные цифры – сколько забирало государство и МТС, чтобы было с чем сравнивать. Раньше хорошие материалы на эту тему были выложены на сайте lost-empire, но сейчас, ввиду недоступности сайта, придется пользоваться другими источниками. Например, вот этим:

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б). 17 июля 1937 г.

«Снизить нормы зернопоставок по колхозам, обслуживаемым МТС Саратовской обл. с 1,31 ц с одного гектара до 1,14 ц с одного гектара.

Установить нормы зернопоставок по колхозам, не обслуживаемым МТС, на 0,3 ц, а по единоличным хозяйствам на 0,5 ц с одного гектара выше норм зернопоставок колхозов, обслуживаемых МТС соответствующих районов.

Установить следующие ставки натуроплаты работ МТС в колхозах левобережья Саратовской обл.:

При уборке зерна комбайнами (подъем паров или зяби, посев, уборка, молотьба) -- 8% зерна, намолоченного комбайнами МТС»/

1,14 центнеров с гектара обязательных госпоставок – много это или мало? Давайте посмотрим документ «Сельское хозяйство в 1937 году».

Там сказано, что средняя урожайность в 1932-1936 год – 8,1 центнер с гектара. Если мы возьмем эту среднюю урожайность, то нормы гос. поставок составят 14% от общего объема урожая. Из той части, которую забирает государство, часть поставок идет на нужды армии, другая часть поступает в государственные магазины, где продается по фиксированным ценам.

Свою часть забирает себе МТС. Прибавим 8% к 14%, получается 22%.

И еще одно обязательство:

«Каждому колхозу и единоличному хозяйству вручается, наряду с обязательством по поставке зерна государству, особое обязательство по установленному законом начислению (ст. 14 Постановления СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) об обязательной поставке зерна государству колхозами и единоличными хозяйствами - С.З. СССР, 1933, N 4, ст. 25) для снабжения сельских учителей, агрономов и медработников. Количество хлеба, подлежащее сдаче по этому обязательству, определяется размером хлебосдачи, установленным по основному обязательству, и процентом начисления, установленным постановлением совета народных комиссаров республики, краевого или областного исполнительного комитета. На основании ст. 14 Постановления СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 19 января 1933 г. этот процент начисления не должен быть выше 2%.» (Из постановления об утверждении инструкции по проведению в жизнь закона об обязательной поставке зерна государству).

Итого: 22+2=24%.

Таким образом, любители выть дурным голосом про «колхозное рабство» и ограбленных крестьян могут заткнуться: размер выплат государству в виде обязательных гос. поставок и платы за услуги МТС весьма скромный. И это притом, что государство возвращает часть стоимости взятого, а МТС оказывает колхозу важные услуги.

Если интересно, то вот на конкретные данные – сколько забирало государство и МТС.

Примечание: законом был предусмотрен тот случай, когда колхоз не выполнял взятые на себе обязательства.

«На основе ежемесячной проверки выполнения колхозами установленных для них обязательств по хлебосдаче районный уполномоченный Комитета по заготовкам дает распоряжение сельским советам о взыскании деньгами с колхозов, не выполнивших в срок установленных для них обязательств, рыночной стоимости недовыполненной на данный срок части обязательства, с указанием суммы, причитающейся к взысканию с каждого колхоза, и сверх этого о досрочном взыскании с них натурой недовыполненной части всего годового обязательства в бесспорном порядке»

Т.е. не имея возможности выполнить взятые обязательства поставкой продуктов, колхоз должен был восполнить стоимость невыполненных обязательств деньгами.

Колхозные фонды

После того, как колхоз рассчитался с государством, происходит еще один этап: распределения средств между колхозом и колхозниками.

Например, часть зерновых уходит в зерновой и фуражный фонд – чтобы было на следующий год что сеять, и чтобы было зерно на корм скоту. Часть зерна (около 2%) уходит в страховой фонд на случай неурожая.

Однако, у колхоза имеются и другие фонды.

Например, часть заработанных средств (12-15%) колхоз тратит на расширение хозяйства. На это расходуются средства неделимого фонда. В этот же фонд входит недвижимое имущество, инвентарь и колхозный скот. Часть средств поступает в культфонд, который предназначен для проведения культурных мероприятий, ремонта и пополнения книжного запаса библиотек и пр. Есть фонд помощи нуждающимся и нетрудоспособным (который определенное время заменял собой пенсионный фонд).

Также часть урожая может уходить на погашение ранее взятых финансовых обязательств, например, государственных ссуд.

Доля колхозных фондов, может быть, не так уж и мала, но это вложения, которые необходимы. Например, без зернового фонда нечего будет сеять. Без вложения средств в расширение хозяйства, оно очень быстро загнется. Снизить расходы за счет культуры и фонда помощи нуждающимся и нетрудоспособным -- может, и допустимо при капитализме, но уж никак не при социализме.

Распределение доходов между колхозниками

Итак, часть урожая досталось государству, часть ушло в МТС, часть берет себе колхоз, пополняя колхозные фонды. Оставшийся урожай делится между колхозниками. И делится не поровну, а в зависимости от того, кто как работал. Тот, кто работал больше других, мог рассчитывать на большую долю общего дохода.

Как узнать, кто работал лучше? Для этого служила система трудодней (они же «палочки», как их называют либералы). Смысл в том, что в колхозах велся точный учет – сколько и какой работы делает тот или иной колхозник. На основании сделанной работы ему начисляются трудодни. Трудодень характеризует не время, а объем сделанной работы – за один день можно наработать несколько трудодней, а можно и ни одного не наработать. Далее, во время общего распределения полученного урожая, если доля трудодней колхозника в общем числе трудодней составит X%, то на такой же процент от общего урожая он и будет претендовать.

Меня забавляет, как граждане с либеральными взглядами презрительно говорят про социализм: мол, уравниловка, и тут же поднимают вой по поводу трудодней – дескать, вместо оплаты за свой труд колхозники получали «палочки». Это такой дикий выверт реальности, который рассчитан на совсем не разбирающихся людей.

Колхозники, также как и фермеры, получают вознаграждение за свой труд по результату. Фермер засеял урожай, вырастил его, собрал – и с этого момента может распоряжаться им, как считает нужным. Фермеру никто не платит зарплату, и на денежное вознаграждение за свой труд он может рассчитывать только после получения результата своего труда – продукта, который можно продать.

Также и с колхозниками. С той лишь разницей, что продукт у них один на всех, а доля дохода каждого отдельного колхозника зависит от вложенного труда, мерой которого является трудодень. Так что вовсе не за «палочки», а за долю общего урожая трудится колхозник. И заметьте, никакой уравниловки.

Колхозный рынок

Редкий либерал не возмутится тем обстоятельством, что вознаграждение за свой труд колхозник получал натуральным продуктом. Тут опять расчет на простачка. Допустим, 20% продукта получило государство через обязательные гос. поставки и МТС. Что колхоз и колхозники будут делать с оставшимися 80% урожая? Будут сидеть на них, пока они не сгниют? Ведь понятно, что стране требуется гораздо больше продуктов. Следовательно, есть другие каналы, по которым сельскохозяйственная продукция поступает из села в город.

Однако, прежде чем переходить к каналам сбыта отметим, что натуральный продукт, доставшийся колхознику – это совсем неплохая вещь. Это продовольственные товары, которые достаются колхознику по себестоимости. Городские жители, прикиньте, сколько денег вы сэкономите, если сможете приобретать значительную часть продуктов питания по себестоимости.

И, все-таки, какие каналы сбыта продукта были у колхозников?

Цитирую учебник «Политическая экономия» 1955 год.

«Часть валовой продукции колхозов является товарной продукцией, то есть продаётся колхозами «государству и кооперации через систему государственных заготовок и закупок и непосредственно населению — на колхозном рынке.

Помимо обязательных поставок и контрактации государство заготовляет у колхозов и колхозников сельскохозяйственные продукты в порядке государственных закупок по закупочным ценам, значительно превышающим заготовительные цены.

Наконец, некоторую часть своей товарной продукции колхозы реализуют на колхозном рынке по ценам, складывающимся на этом рынке под влиянием спроса и предложения».

Таким образом, у колхозников имеется три варианта сбыта товара:

- Продать излишки государству по фиксированным ценам (т.е. не по себестоимости, как обязательные поставки, а по нормальным ценам).

- Продать излишки в систему потребительской кооперации. Потребительские кооперативы, по сути, были негосударственным посредником между городом и деревней, закупая продукцию колхозов по договорным ценам, и продавая товары из города.

- Колхозные рынки, организованные в любом крупном городе, где каждый прикрепленный к рынку колхоз имел своих представителей и свое законное место. Здесь цена зависела исключительно от спроса и предложения.

Любой колхозник имел несколько возможностей превратить товар в деньги. Первый вариант (через государство) – более быстрый и доступный, второй и третий – как правило более выгодный.

Кроме того, колхозники и горожане ежегодно обменивались продукцией на ярмарках.

Заглянем в «Колхозную торговлю» 1934 года , глава 3 «Межрайонные колхозные ярмарки в 1934 г.»

Речь идет о семи десятках ярмарок (на 1934 год), которые поводились ежегодно в разных частях страны как правило осенью. На каждую ярмарку десятки колхозов везли свою продукцию, а горожане везли на ярмарку товары, которые были нужны колхозникам. Средний товарооборот ярмарки достигал в 1934-м около 600 000 советских рублей (для Украинских регионов эта цифра доходит до миллиона).

Есть старый советский фильм, который называется «Кубанские казаки» -- там сюжет фильма разворачивается на фоне одной из подобных ярмарок.

* * *

Итак, мы проследили от начала и до конца всю производительную цепочку: от планирования работы до конечного потребителя. И теперь становится понятно, как и за счет жили на селе колхозники.

Примечание: учтите, что описывая колхозную систему, я говорю о системе, которая сложилась в сталинский период. При Хрущеве советское колхозное хозяйство ожидали серьезные перемены (увы, к худшему).

июль 2015

Павел Лёвочкин: -- 24% обложения - это "скромно"? При царе крестьянин на все налоги, акцизы, арендную плату за землю и т.д. отдавал 16,5 % своего дохода ( см. Вайнштейн А.Л. Обложение и платежи крестьянства в довоенное и революционное время., М,1924). А тут только ПРЯМОЙ оброк в полтора раза выше.

И почему автор "деликатно" умолчал о сельхозналоге, который платило отдельно каждое хозяйство в колхозе (еще 7 - 11% от доходов)? А про обязательные отработки, нередко бесплатные, почему молчим? А налог на каждое животное в подсобном хозяйстве (напомнить, что такое "сталинская корова"?)? А "государственные поставки" мясом, молоком, картофелем и т.д. с каждого подсобного хозяйства (это ПОМИМО госзакупок у колхозов, о которых речь шла выше) по ценам в 20 раз ниже магазинных? А местные налоги? А "добровольное самообложение"? А фактически принудительные государственные займы? По сути, общее обложение крестьян составляло не менее ТРЕТИ всех доходов. Вдвое выше чем при царе!

Ах, доброе государство "за госпоставки возвращает деньгами часть стоимости взятого"? Угусь, возвращает. Меньше одной десятой. Когда, скажем, "закупает" зерно по 11 коп. за кило, при себестоимости 1.3 - 2 рубля за кило.

В общем вывод один - при Джугашвили крестьян обобрали так, как не мечтали и самые "дикие" помещики. И заткнуться стоило бы не тем, кто говорит "про «колхозное рабство» и ограбленных крестьян", а совсем другим ;)

burevestn1k: -- Для начала, будьте любезны, приведите в тему советское законодательство, где будет сказано, что колхозник обязан уплачивать указанные вами налоги. А мы посмотрим, какие колхозники и в каком размере должны были их выплачивать.

...

burevestn1k: -- Год прошел, так и не дождался от вас никаких подтверждений.

Итак, разбирая написанный вами "высер".

1. Нормы поставок не 24%, а 14% на примере конкретного региона. При этом, в отличие от царя, эти 14% будут хотя бы частично оплачены.

Кстати, нормы поставок фиксированные. Если колхоз повышает эффективность работы (среднюю урожайность), то норма госпоставок пропорционально снижается.

2. 8%, которые берет себе МТС, никак не могут быть названы "оброком". МТС получает часть урожая за оказание вполне конкретных услуг: предоставление колхозу тракторов, комбайнов, молотилок, их ремонт, обучение колхозников и т.д. Царский крестьянин не платил за это процент урожая, но и эффективность его работы на лошади и сохе была гораздо ниже.

3. Вы промолчали о том, что и за что должен был платить сельхозналог. И не удивительно: потому что сельхозналогом облагалась лишь та часть сельской продукции, которую сельский работник получал не в колхозе. Сельхозналогом облагались крестьяне-единоличники. Также им облагалась продукция, которую получал колхозник, например, на собственном участке. При этом от сельхозналога освобождались бедные хозяйства.

"Все доходы, полученные колхозниками от колхоза (в счет трудодней, за обобществленное имущество, премии и т. д.), освобождаются от налога".

Следовательно, сельхозналог вы никак не приплюсуете к другим.

В общем, как обычно у антисоветчиков -- безграмотный наброс.