j-mcnulty

Животноводство в РИ

Для рассмотрения обратимся к книге:

Снова рекомендую прочесть полностью, это обстоятельный научный труд. Не реклама, книга в ней не нуждается, автору она к сожалению уже не нужна.

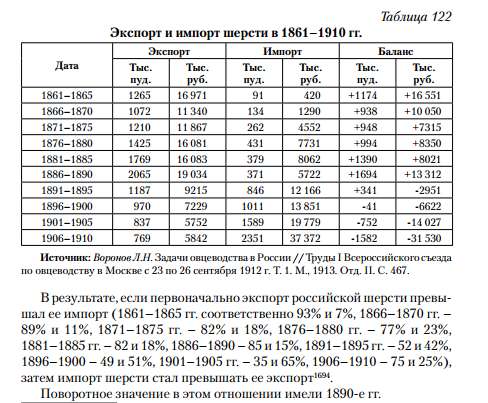

Как не устают повторять свидетели секты РКМП (не путать это виртуальное государство с реальной Российской Империей), одним из главных отличий РИ от СССР было то, что последний импортировал продукцию животноводства. Что неопровержимо свидетельствует о неэффективной сельскохозяйственной политике Советского Союза, извели и загнали справных хозяев, все ленились, никто не работал и т.д. Однако факты свидетельствуют о том, что Российская Империя также закупала продукцию животноводства за рубежом, например, шерсть:

Как мы видим, импорт со временем рос, речь шла о существенных суммах. Говорилось даже о зависимости от иностранных поставок для удовлетворения самых насущных нужд.

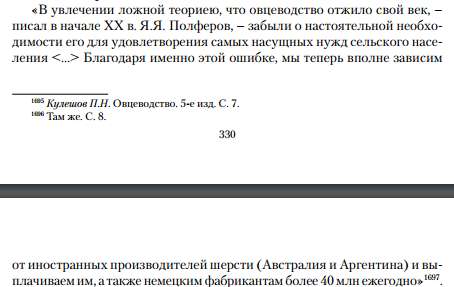

Несомненно, были товары, которые Россия активно экспортировала. Например, стратегически важные для каждого мужчины яйца. В так любимой многими Википедии можно прочесть «Россия поставляла 50 % мирового экспорта яиц», публикуются таблицы следующего содержания:

Что ж, рассмотрим, как обстояли дела с яйцами. Но не будем ставить телегу впереди лошади.

Начнем с начала, т.е. с производства и потребления. Как известно, куриных яиц не бывает без кур. Сколько же было пернатых друзей человека в русских хозяйствах конца 19-го и начала прошлого века?

Сразу скажу, что точного ответа на этот вопрос мы не знаем и скорее всего никогда не узнаем (по крайней мере, пока не изобретем машину времени). Полноценной статистики по количеству домашней птицы нет. Но кое-что вычислить можно. Попробуем оценить не вступая в противоречие с имеющимися исследованиями и документами.

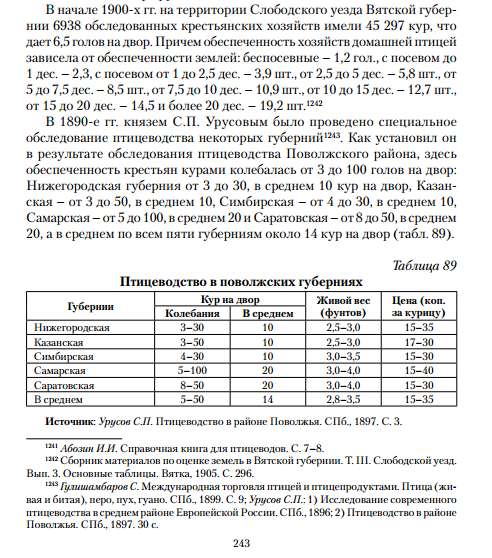

По Вятской губернии, где есть надлежащий охват и репрезентативность — 6,5 кур на хозяйство. Урусов указывает 14 голов на двор, но кол-во обследованных домохозяйств в его работе не указано (желающие могут сами убедиться.

Зная характерную особенность статистики царского периода (чем она ближе к современным научным подходам, точнее методы, больше собранных данных, тем более неприглядную картину показывает) остановимся на первой.

Не отрицаю при этом, что в зависимости от губернии и года цифры могут серьезно разниться (Урусов выпустил свой труд в 1897-м, материалы по оценке Вятской губернии датированы 1905-м).

Второй вопрос — сколько корова дает молока можно с такого поголовья получить яиц?

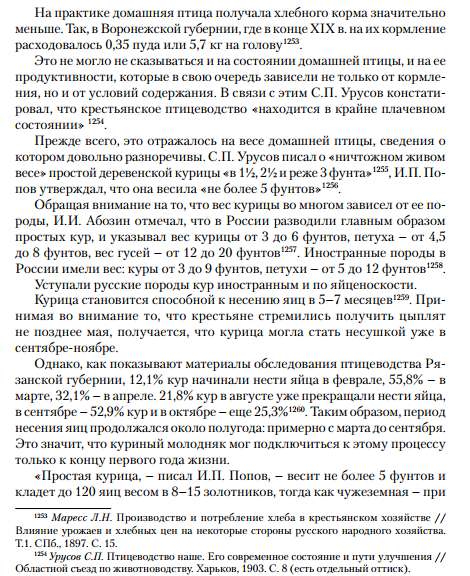

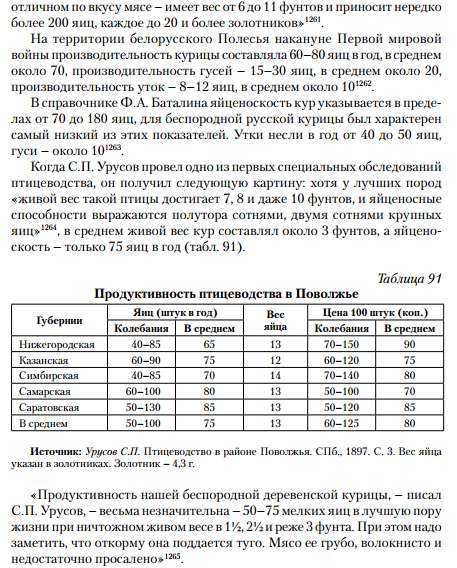

Как видим, не слишком много. Примерно 70-75 штук в год давала тогда беспородная русская курица на плохом (другого у крестьян не было) питании. Таким образом, среднюю годовую продуктивность домохозяйств РИ начала 20 века по производству яиц можно оценить в 450-500 штук.

Две ремарки. На хозяйство, не на человека. Возможно, в некоторых регионах было больше. Но это не точно.

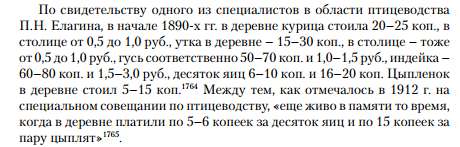

Интересно оценить данный товар в денежном эквиваленте. Цены разнятся серьезно, очевидно, что сотня яиц перекупщиками у неграмотных в массе крестьян покупалась по ценам, близким к минимальным (если у тех вообще были излишки). 80 копеек за 100 яиц — это 4 рубля за высчитанный нами годовой «урожай». Возможно, и меньше, смотря на какого оборотистого и «эффективного» перекупщика нарывался конкретный крестьянин.

Много это или мало? Для сельского жителя будет правильно пересчитать на сельхозорудия, чтобы он мог сделать свой труд и хозяйство максимально эффективными, конкурентоспособными в рамках капиталистической экономики. Судите сами.

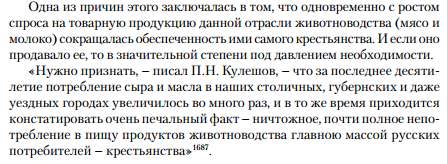

С другими видами продукции дело обстояло похожим образом:

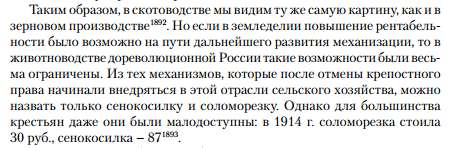

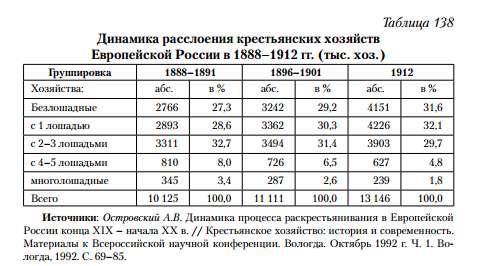

Пару слов скажем о расслоении крестьянства (в ответ на печально знаменитое «расслоение в деревне не могло быть большим»). Не могло — но было.

А.В. Островским это много раз показано, один пример-

Еще одним примером является приведенная выше статистика по птицеводству — в Вятской губернии домохозяйства с посевом менее 5 десятин серьезно отставали от среднего показателя по курам, приходящимся на домохозяйство.

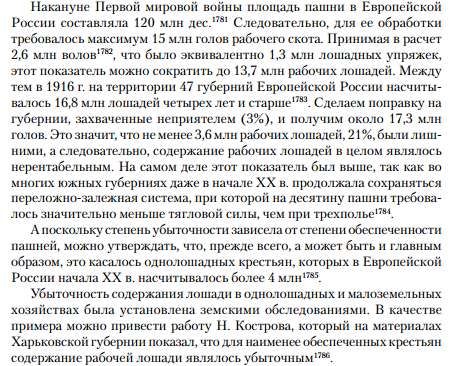

Перейдем к выводам, который делает автор. По сути и кратко — сельское хозяйство было больным. Малоземелье, низкий уровень грамотности и образования, отсталые агротехнологии, соотношение цен на сельхозпродукцию и промышленные товары, бурный рост населения и отсутствие дефицита рабочей силы, рудименты в виде сословного общества и крестьянской общины делали ситуацию практически неразрешимой в рамках текущей модели. Столыпинская реформа основных противоречий не разрешила, тут еще подоспела война.

В результате автор формулирует на первый взгляд абсурдный тезис — даже содержание рабочей лошади для многих крестьян было убыточным. Но лишь на первый — поскольку очевидно, что малоземельные и однолошадные крестьяне не могли тянуть конкуренцию со сколь-нибудь эффективным хозяйством 20 века, где есть площади, техника, удобрения и разделение труда.

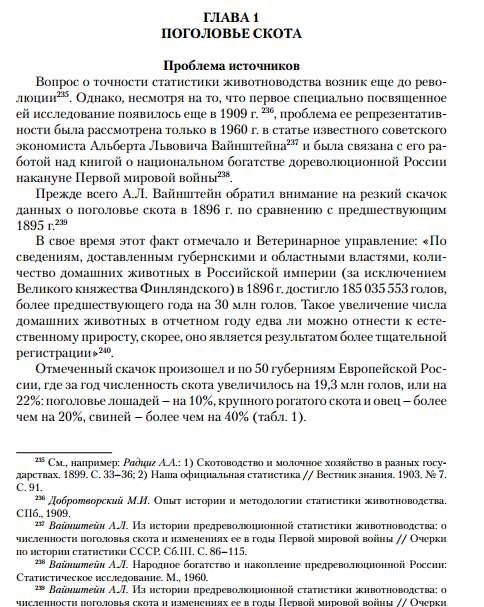

p.s. Немного о плавающей статистике Российской Империи.

9 апреля 2020