bodmich

Русская армия при Николае II

(подборка постов ЖЖ)

- Негодные к службе, 1913 г, самые частые причины.

- Признано абсолютно негодными, 1913 г.

- М.О. Меньшиков. Из писем ближним — Молодёжь и армия

- Генерал Н.Н. Головин. Физическая годность призываемых

- Об автомобилизации в РИ

- Генерал Н.Н. Головин. Рыбное довольствие

- Н.Н. Головин — отсутствие прочной веры в военную науку

- О полицейском надзоре за армией в РИ

- Об обезглавливании армии

- Генерал А.И. Деникин - кто же развалил армию?

- О пулеметах РИ в ПМВ

- Об одной винтовке на троих

Негодные к службе, 1913 г, самые частые причины

Отчёт о состоянии народного здравия и организации врачебной помощи в России за 1913 г, с.328-333:

| №№ | Причина признания неспособными | %↓ |

| 66 | Грыжи | 7,41 |

| 63 | Органические болезни сердца | 7,35 |

| 37 | Острота зрения ниже 1/20 хотя бы на один глаз или в обоих глазах ниже половины 20/40 | 6,32 |

| 1 | Слабое телосложение | 5,33 |

| 25 | Наклонные к изъявлению рубцы | 4,76 |

| 43 | Хроническое воспаление среднего уха | 4,74 |

| 80 | Ограниченная подвижность или недеятельность больших суставов | 4,67 |

| 59 | Неправильно образованная грудь | 4,64 |

| 61 | Хронический катар дыхательных путей | 4,16 |

| 32 | Резко выраженное зернистое поражение (трахома) соединительной оболочки век | 4,09 |

| Итого | 53,46 |

Топ-10 болезней и отклонений, по которым в РИ не брали в армию. По чистому совпадению эти десять самых распространённых причин дают половину негодных.

ЗЫ. Проценты не по отношению ко всем осмотренным, а по отношению ко всем негодным.

Признано абсолютно негодными, 1913 г.

Отчёт о состоянии народного здравия и организации врачебной помощи в России за 1913 г, с.312-315:

Губернии и области |

Подвергалось освидетельствованию |

Из освидетельствованных признано совершенно негодными |

%↓ |

| Приуральский р-он | 73 328 | 14 606 | 19,9 |

| Северный р-он | 15 238 | 2 952 | 19,4 |

| Приозерный р-он | 35 397 | 6 439 | 18,2 |

| Средняя Азия | 6 818 | 1 128 | 16,5 |

| Нижневолжский р-он | 35 754 | 5 908 | 16,5 |

| Прибалтийские губ. | 16 227 | 2 655 | 16,4 |

| Сибирь | 54 083 | 8 697 | 16,1 |

| Малороссийский р-он | 72 893 | 11 556 | 15,9 |

| Средневолжский р-он | 69 553 | 10 734 | 15,4 |

| Центрально-земледельческий р-он | 101 411 | 15 223 | 15,0 |

| Московский промышленный р-он | 79 660 | 11 774 | 14,8 |

| 51 губ. | 792 829 | 116 732 | 14,7 |

| Европейская Россия | 866 258 | 124 960 | 14,4 |

| Всего в Империи | 973 959 | 140 287 | 14,4 |

| Новороссийский р-он | 90 593 | 11 827 | 13,1 |

| Кавказ | 46 800 | 5 502 | 11,8 |

| Литовский р-он | 32 191 | 3 782 | 11,7 |

| Белорусский р-он | 73 354 | 8 564 | 11,7 |

| Привислинские губ. | 73 429 | 8 228 | 11,2 |

| Юго-западный р-он | 97 230 | 10 820 | 11,1 |

Насчёт болезней, в общем-то, не удивительно ("Русская народно-бытовая медицина", 1903г.):

М.О. Меньшиков. Из писем ближним — Молодёжь и армия

М.О. Меньшиков. Из писем ближним. Воениздат, 1991г.

С. 109-110:

"Молодёжь и армия, 13 октября 1909 г...

...Хилая молодежь угрожает завалить собою военные лазареты. Плохое питание в деревне, бродячая жизнь на заработках, ранние браки, требующие усиленного труда в почти юношеский возраст, — вот причины физического истощения. В крепостное время народный труд и быт регулировались культурным надзором; преследуя лень, распутство и бродяжничество, помещики ставили народ в условия достаточного питания и здорового режима. После 61 года народ был брошен без призора. Устои семьи пошатнулись, молодежь потянулась на фабрики. Нынче парень с 14 лет и раньше уже не знает родной семьи; он ведет кочевой образ жизни по ночлежкам и трактирам около заводов. От худо кормленых и плохо работающих, недоедающих и перепивающих мужиков нельзя ждать здорового потомства. Среди пустых и вздорных вопросов, которыми заняты у нас теперь парламент и интеллигенция, — у нас не замечают этого надвигающегося ужаса: вырождения пашей расы, физического ее перерождения в какой-то низший тип. Еще на пашей памяти среди могучих лесов, теперь повырубленных, на благодатном черноземе, теперь истощенном, обитала раса богатырская в сравнении с бледными замухрышками, каких теперь высылает деревня. В 21 год нынешний деревенский парень является подорванным и полубольным. Врачи и ученые-теоретики чаще всего говорят на это: ну что ж, организм еще не развился, — дайте ему год или два окрепнуть. Но через год или же два новобранец возвращается в часть таким же полукалекой. Да и от чего надорванному организму окрепнуть? Лишних два года недоедания и бродячей жизни, пьянства и полового истощения вряд ли способны укрепить организм...

...Фабричный режим гораздо тяжелее, — а выносят же его 18-летние парни. Из 350 опрошенных кн. Багратионом новобранцев 25 проц. ушли из семьи 17 лет, 30 проц. — 19 лет и только 15 проц. дожили в своих семьях до 21 года. Сказать страшно, какие лишения до службы претерпевает иногда новобранец. "Около 40 проц. новобранцев почти в первый раз ели мясо по поступлении на военную службу". На службе солдат ест кроме хорошего хлеба отличные мясные щи и кашу, т.е. то, о чем многие не имеют уже понятия в деревне..."

Ну и упомянутый кусочек статьи Кн. Д. Багратиона "Омоложение армии как средство оздоровления населения" (Вестник русской конницы, №11, 1909 год):

По 630 новобранцам: мясо по праздникам — у 15%, из оставшихся 85% около 40% не видели мяса до поступления на военную службу. То есть 214 из 630, практически ровно треть. Тупорылому горе-разоблачителю — горячепламенный привет.

Генерал Н.Н. Головин. Физическая годность призываемых.

Генерал Н.Н. Головин. Военные усилия России в Первой мировой войне. Том 1. Париж, 1939. С.38-41:

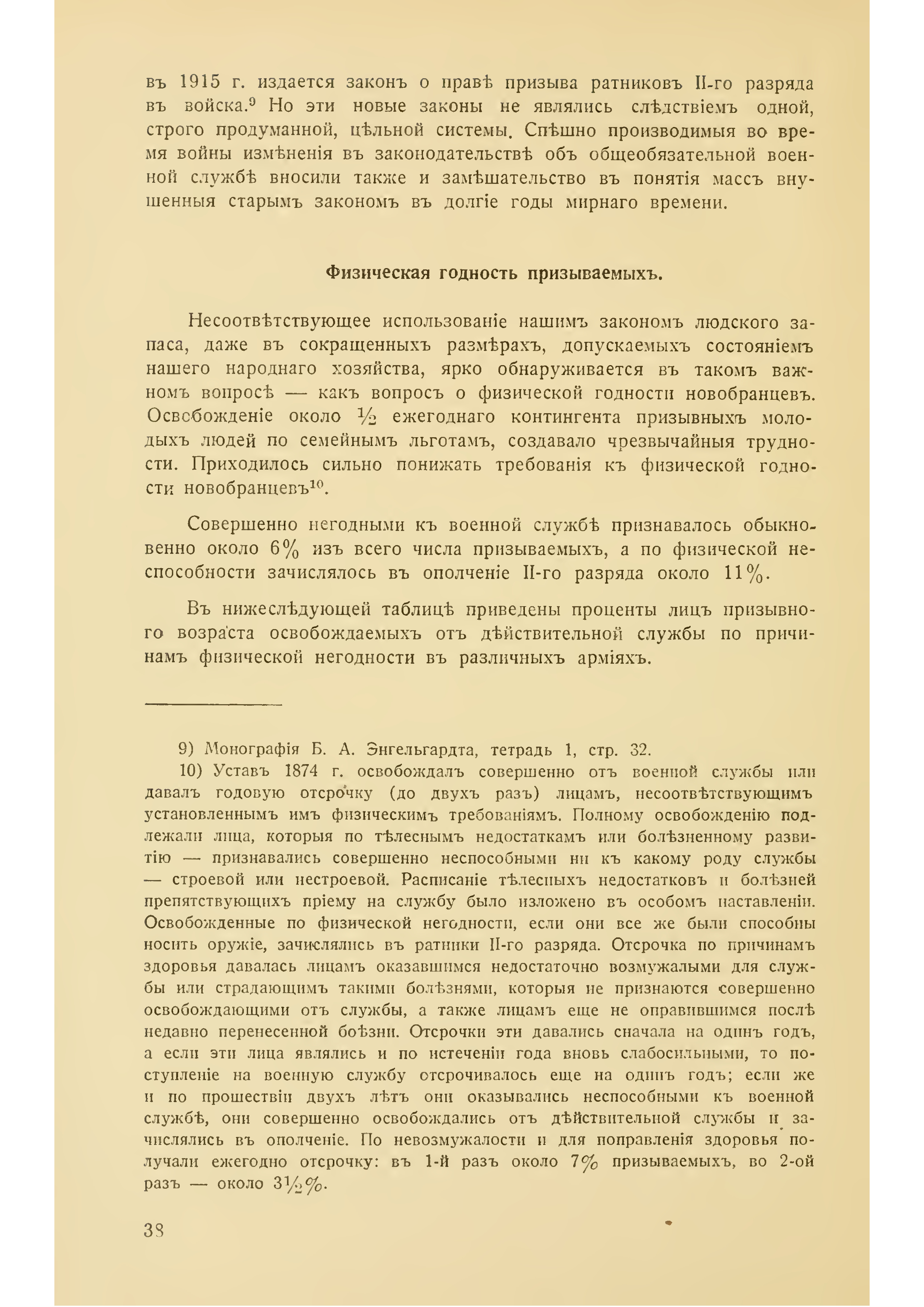

"Физическая годность призываемых.

Несоответствующее использование нашим законом людского запаса, даже в сокращенных размерах, допускаемых состоянием нашего народного хозяйства, ярко обнаруживается в таком важном вопросе — как вопрос о физической годности новобранцев. Освобождение около ½ ежегодного контингента призывных молодых людей по семейным льготам, создавало чрезвычайные трудности. Приходилось сильно понижать требования к физической годности новобранцев.

Совершенно негодными к военной службе признавалось обыкновенно около 6% из всего числа призываемых, а по физической неспособности зачислялось в ополчение II-го разряда около 11%.

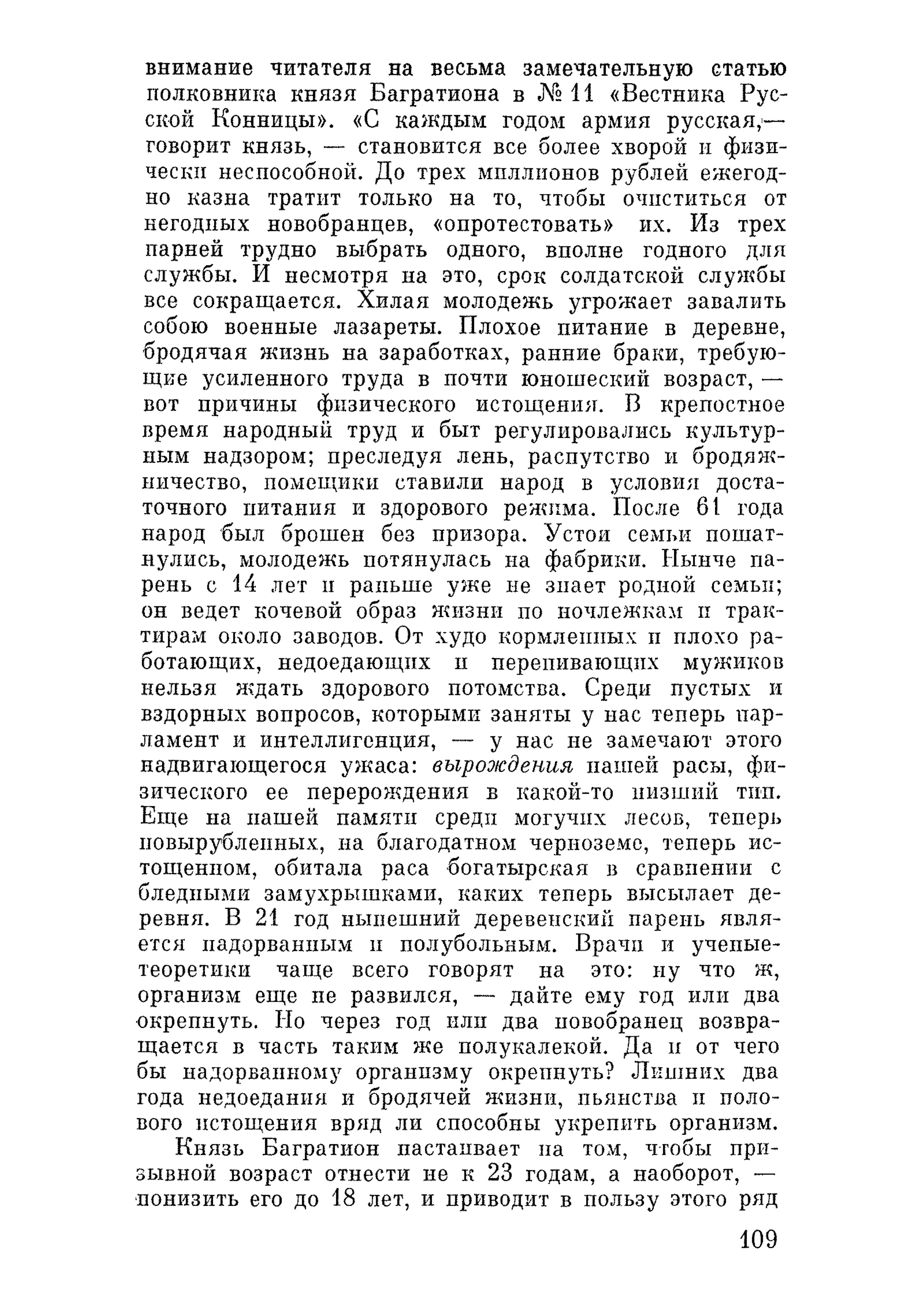

В нижеследующей таблице приведены проценты лиц призывного возраста освобождаемых от действительной службы по причинам физической негодности в различных армиях.

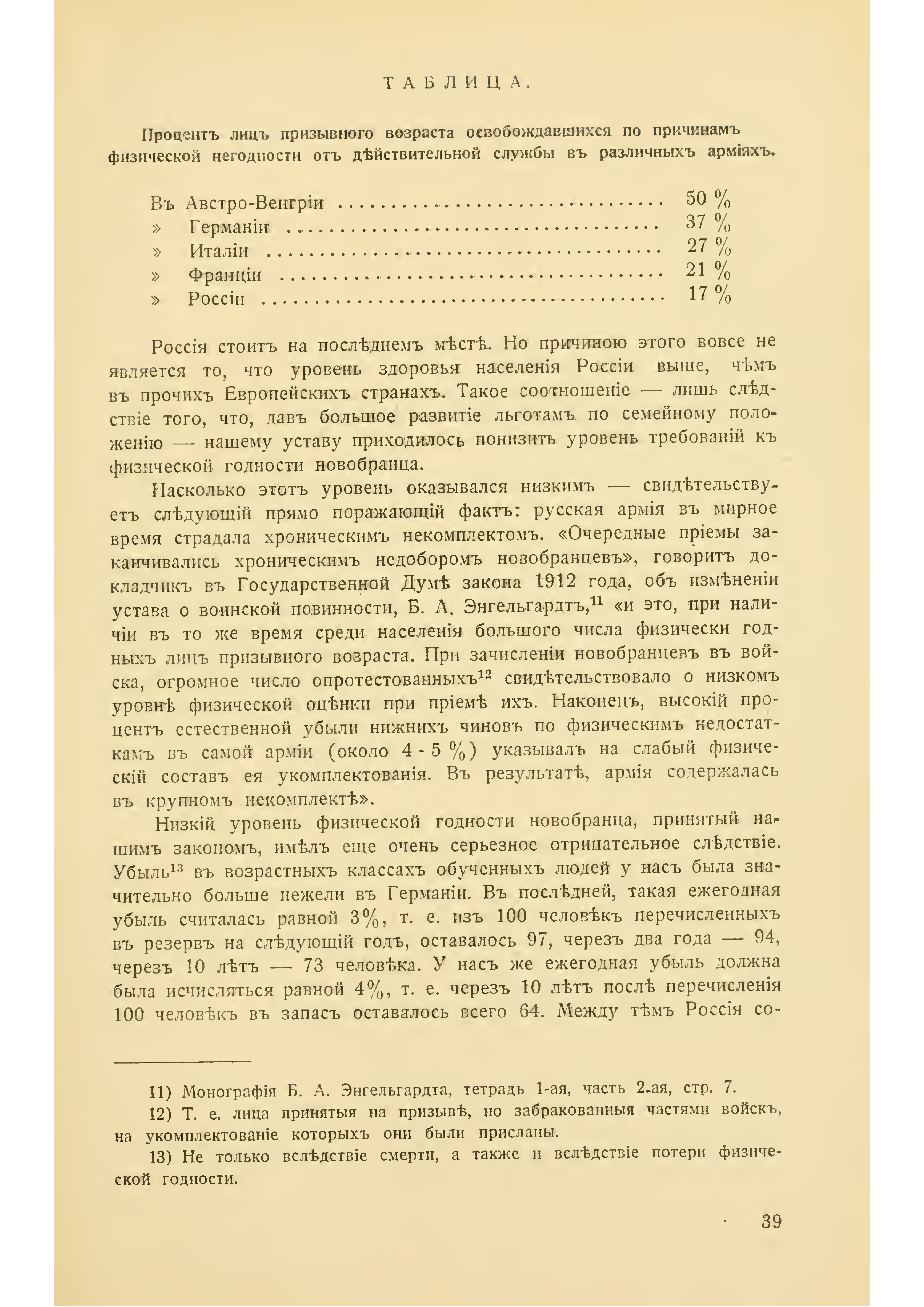

ТАБЛИЦА. Процент лиц призывного возраста освобождавшихся по причинам физической негодности от действительной службы в различных армиях.

В Австро-Венгрии...50%

›› Германии.........37%

›› Италии...........27%

›› Франции..........21%

›› России...........17%Россия стоит на последнем месте. Но причиною этого вовсе не является то, что уровень здоровья населения России выше, чем в прочих Европейских странах. Такое соотношение — лишь следствие того, что, дав большое развитие льготам по семейному положению — нашему уставу приходилось понизить уровень требований к физической годности новобранца.

Насколько этот уровень оказывался низким — свидетельствует следующий прямо поражающий факт: русская армия в мирное время страдала хроническим некомплектом. «Очередные призывы заканчивались хроническим недобором новобранцев», говорит докладчик в Государственной Дум закона 1912 года, об изменении устава о воинской повинности, Б. А. Энгельгардт, «и это, при наличии в то же время среди населения большого числа физически годных лиц призывного возраста. При зачислении новобранцев в войска, огромное число опротестованных свидетельствовало о низком уровне физической оценки при приёме их. Наконец, высокий процент естественной убыли нижних чинов по физическим недостаткам в самой армии (около 4-5%) указывал на слабый физический состав её укомплектования. В результате, армия содержалась в крупном некомплекте».

Низкий уровень физической годности новобранца, принятый нашим законом, имел еще очень серьезное отрицательное следствие. Убыль в возрастных классах обученных людей у нас была значительно больше нежели в Германии. В последней, такая ежегодная убыль считалась равной 3%, т. е. из 100 человек перечисленных в резерв на следующий год, оставалось 97, через два года — 94, через 10 лет — 73 человека. У нас же ежегодная убыль должна была исчисляться равной 4%, т. е. через 10 лет после перечисления 100 человек в запас оставалось всего 64. Между тем Россия сохраняла более долгие сроки действительной службы, чем Германия, а следовательно запас военно-обученных людей накоплялся с большим трудом и убыль в этом запасе была для России боле чувствительной нежели для Германии.

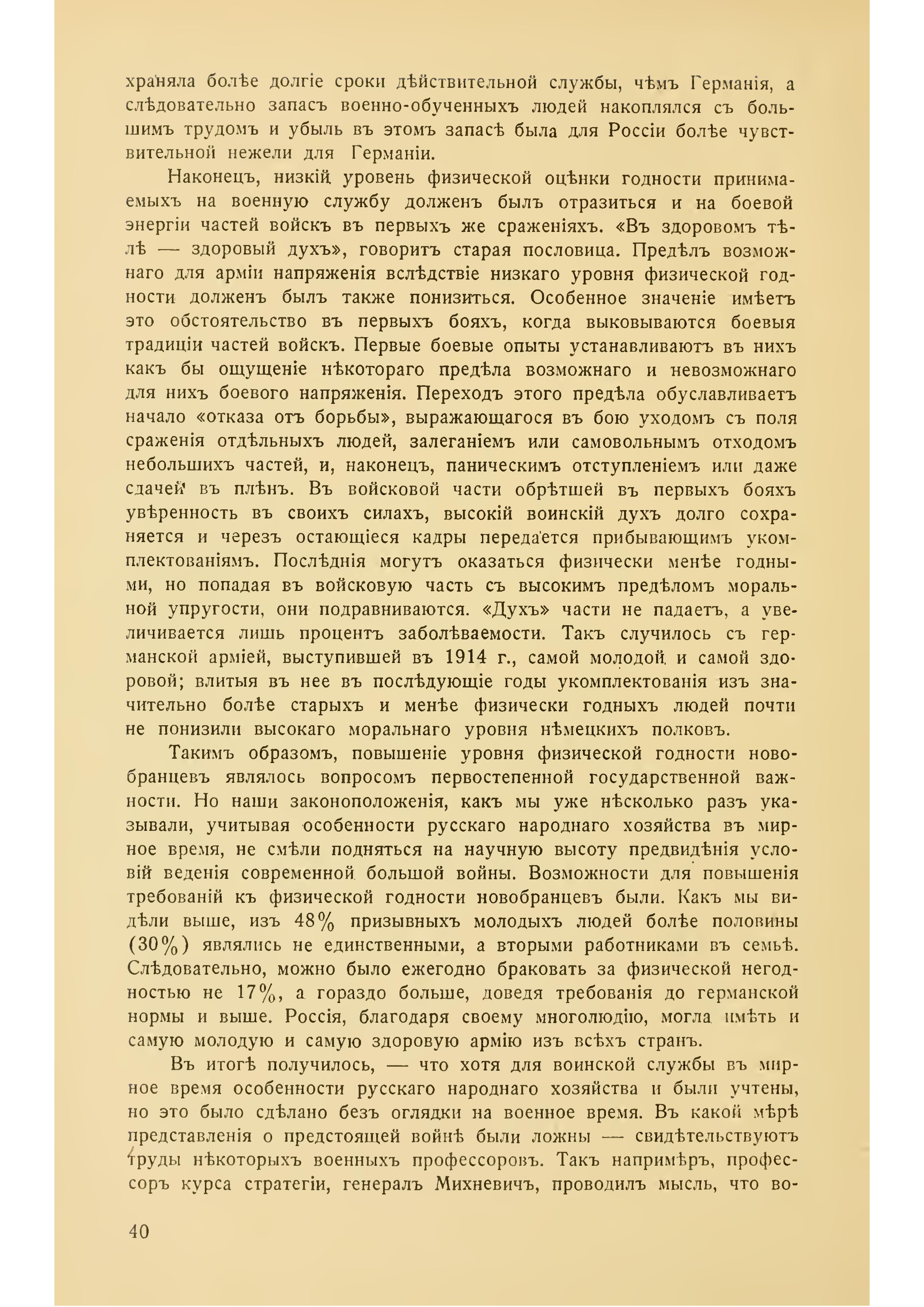

Наконец, низкий уровень физической оценки годности принимаемых на военную службу должен быль отразиться и на боевой энергии частей войск в первых же сражениях. «В здоровом теле — здоровый дух», говорит старая пословица. Предел возможного для армии напряжения вследствие низкого уровня физической годности должен был также понизиться. Особенное значение имеет это обстоятельство в первых боях, когда выковываются боевые традиции частей войск. Первые боевые опыты устанавливают в них как бы ощущение некоторого предела возможного и невозможного для них боевого напряжения. Переход этого предела обуславливает начало «отказа от борьбы», выражающегося в бою уходом с поля сражения отдельных людей, залеганием или самовольным отходом небольших частей, и, наконец, паническим отступлением или даже сдачей в плен. В войсковой части обретшей в первых боях уверенность в своих силах, высокий воинский дух долго сохраняется и через остающиеся кадры передается прибывающим укомплектованиям. Последние могут оказаться физически менее годными, но попадая в войсковую часть с высоким пределом моральной упругости, они подравниваются. «Дух» части не падает, а увеличивается лишь процент заболеваемости. Так случилось с германской армией, выступившей в 1914 г., самой молодой и самой здоровой; влитые в нее в последующие годы укомплектования из значительно боле старых и менее физически годных людей почти не понизили высокого морального уровня немецких полков.

Таким образом, повышение уровня физической годности новобранцев являлось вопросом первостепенной государственной важности. Но наши законоположения, как мы уже несколько раз указывали, учитывая особенности русского народного хозяйства в мирное время, не смели подняться на научную высоту предвидения условий ведения современной большой войны. Возможности для повышения требований к физической годности новобранцев были. Как мы видели выше, из 48% призывных молодых людей более половины (30%) являлись не единственными, а вторыми работниками в семье. Следовательно, можно было ежегодно браковать за физической негодностью не 17%, а гораздо больше, доведя требования до германской нормы и выше. Россия, благодаря своему многолюдно, могла иметь и самую молодую и самую здоровую армию из всех стран.

В итоге получилось, — что хотя для воинской службы в мирное время особенности русского народного хозяйства и были учтены, но это было сделано без оглядки на военное время. В какой мере представления о предстоящей войн были ложны — свидетельствуют труды некоторых военных профессоров. Так например, профессор курса стратегии, генерал Михневич, проводил мысль, что военная мощь России обусловливается культурной отсталостью её народных масс и примитивностью форм её хозяйства.

Подобные взгляды являются чрезвычайно характерными для руководящих Россией перед войной кругов. Этим и объясняется то, что они не смогли превратить Устав 1874 года в закон, действительно отвечающий идее защиты государства «вооруженным народом». Остановка в развитии нашего законодательства совпала с быстрым темпом развития новой идеи в прочих западно-европейских государствах. Наш закон, оставаясь без движения, все более отставал от требований жизни и все более становился «кустарным»."

Об автомобилизации в РИ

Генерал Н.Н. Головин. Военные усилия России в Мировой войне. Том 2. Товарищество объединённых издателей, Париж, 1939г. С. 45-46:

"Автомобили.

К 1 января 1916 года в Армии налицо было 5 300 (сноска 46) автомобилей разного назначения, 1 350 мотоциклов и 3 500 самокатов. Потребность на ближайшие 18 месяцев была исчислена: 19 300 автомобилей, 13 600 мотоциклов, 9 300 самокатов. Получено было в течение 12 месяцев 1916 года: 6 800 автомобилей, 1 700 мотоциклов, 8 800 самокатов. По сравнению с теми ничтожными средствами этого рода, которые были в Армии налицо к 1 января 1916 года, конечно, поступление в 1916 году большое. Но оно не отвечало действительной потребности, которая в 1916 году значительно еще возросла по сравнению с ранее намеченным цифрами.

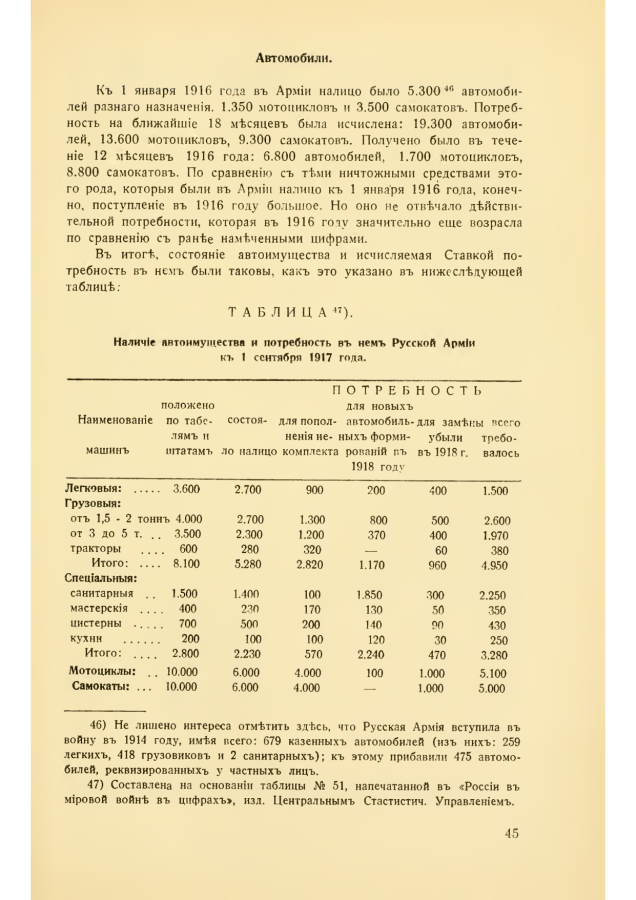

В итоге, состояние авто имущества и исчисляемая Ставкой потребность в нем были таковы, как это указано в нижеследующей таблице:

/* см. скан */

(46) Не лишено интереса отметить здесь, что Русская Армия вступила в войну в 1914 году, имя всего: 679 казенных автомобилей (из них: 259 легких, 418 грузовиков и 2 санитарных); к этому прибавили 475 автомобилей, реквизированных у частных лиц.

Сравнивая данные, приведенные в 1-й графе, с табелями автоимущества наших союзников и наших врагов, мы можем убедиться, насколько эти цифры ничтожны. Но и в этих более чём скромных размерах Русская Армия снабжена не была: это свидетельствуют графы 2-ая (наличие) и 3-я (некомплект). Наконец, 4-я графа опять ярко подтверждает, насколько скромна была в своих исчислениях потребностей Ставка. Выполнение её требования привело бы в 1918 году к наличию в Русской Армии немногим больше, чем 14 000 автомашин грузовых и специальных. Для того, чтобы увидеть все несоответствие этих цифр с действительною потребностью Армии, нужно только вспомнить, что французская армия, почти вдвое менее численная, нежели русская, имела в 1918 году около 90 000 таких машин."

Тоже коммунисты виноваты?

— Тут надо еще добавить, что у французов при куда большем числе автомобилей на армию было куда более короткое плечо подвоза. Даже самая знаменитая "священная дорога" под Верденом — трасса Бар-ле-Дюк — Верден — благодаря которой Франция не просрала тот Верден, — это 52,7 км и это самый длинный автомобильный маршрут постоянного армейского снабжения в ту войну — обычные были 20-25 км (да и "Священную дорогу" по мере развития событий удалось сократить до 24 километров — часть пути взяла на себя построенная узкоколейка). Сравним это с расстоянием в 50-70 км до ближайшей узловой железнодорожной станции в России на фронте в Прибалтике и около 120-200 км на Южном и Югозападном фронтах Первой мировой. То есть, даже чтобы получить равный уровень снабжения (типовая норма ПМВ 150 тонн грузов на пехотную дивизию в сутки во время боевых операций) РИ требовалось буквально в 3-4 раза БОЛЬШЕ автотранспорта, чем французам.

— Да и ЖД грузооборот в богоспасаемой в мирном 1913 году еле-еле опережал германский: Германия: 6,39·10^10 ткм. РИ: 6,75·10^10 ткм.

— Угу, и это опять при несопоставимых размерах плеча подвоза: сравним расстояние "главной железнодорожной оси" страны Москва-Петербург (600 с гаком км) со, скажем, немецким Берлин-Лейпциг (ажно 190 км).

И внутренний немецкий транспорт по речным каналам и тд с все еще сезонным судоходством по Волге. Про морской каботаж по внутренним водным путям страны (более-менее развитый в РФ только на маршруте Баку-Астрахань).

Ой, как говорится. Реально ой.

Генерал Н.Н. Головин. Рыбное довольствие.

Генерал Н.Н. Головин. Военные усилия России в Первой мировой войне. Том 2. Париж, 1939. С.76:

"Рыбное довольствие. В вышеприведённой выдержке из записки Министра Земледелия Наумова указывалось, что в следствие младенческого состояния консервного дела в России, нам не удалось использовать наши колоссальные рыбные богатства. В результате, по заявлению самого Помощника Главного Интенданта ген. Богатко "куплены были солёные сельди заграницей". Таким образом, вместо того, чтобы использовать каждую единицу заграничного тоннажа для заводских станков, мы ввозили рыбу"

В 1812 году Наполеон уже использовал консервы. Сверхпродвинутая РИ не почесалась за сто лет.

Почему-то надо ввозить станки. Непонятно, ведь только "криворукие коммуняки" ввозят оборудование из-за рубежа, разве нет?

Н.Н. Головин — отсутствие прочной веры в военную науку

Генерал Н.Н. Головин. Военные усилия России в Первой мировой войне. Том 1. Париж, 1939. С.72-73:

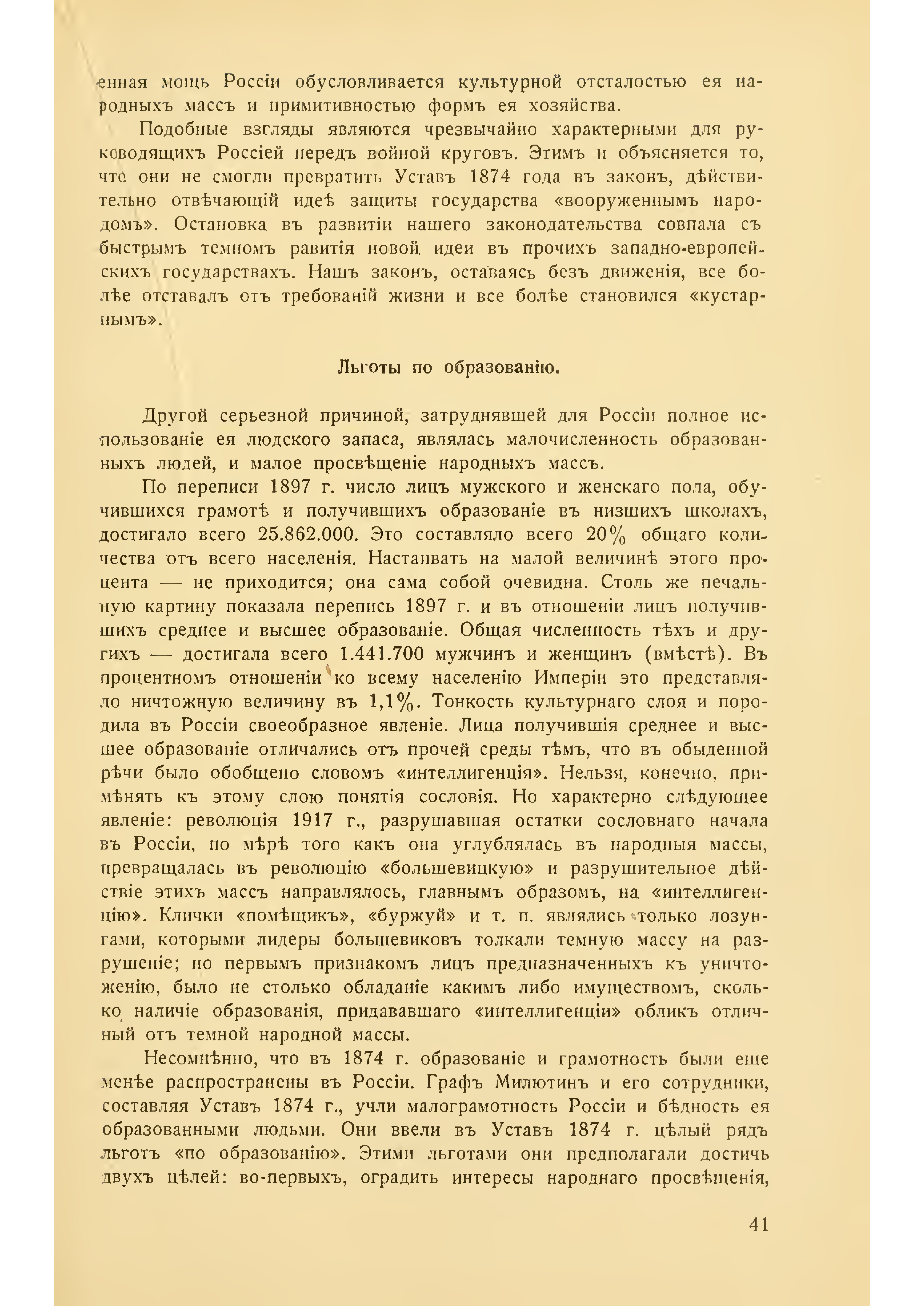

"Отсутствие прочной веры в военную науку

Но, кроме чисто специфических условий, создавшихся в России вследствие запоздалого освобождения крестьян, имелась еще одна данная, которая затрудняла устранение хаоса в высшем военном управлении. Устранению последнего содействует «научная организация» работы. Но «научная организация» требует не только отдельных выдающихся представителей науки — она требует также достаточно высокого уровня социальной среды. Без этого мысли выдающихся ученых уподобляются колесам, не сцепленным с остальным сложным механизмом. Они могут вертеться, но вся их работа для данного механизма происходит впустую. Интеллигентный слой России, как мы видели, представлял собой лишь очень тонкую пленку на малокультурной, темной массе. Да и прочность самой культуры в этом тонком слое, измеряющемся числом поколений, в течение которого культура воздействовала на этот слой, была незначительна. Русская интеллигенция насчитывала со времен Петра не более 9 поколений. Поэтому и в самом образованном слое русского населения вера в науку и в необходимость ее для всякой организации, особенно в сложных областях государственной жизни, была чрезвычайно слаба. Русские выдающиеся ученые в большой мере уподоблялись ведущим колесам, расцепившимся с механизмом.

Для того чтобы иллюстрировать нашу мысль, мы приведем пример, взятый в узкой сфере артиллерийского вооружения. Общеизвестная немецкая фирма Круппа издала к своему столетию сборник. В этой книге рассказывается о трудностях выполнения первого прусского заказа на орудия крупного калибра и о помощи, которую фирма Круппа получила в лице русских ученых-артиллеристов — в теории и на практике. Свои опытные стрельбы Крупп производил на Охтенском полигоне, и наши светила по баллистике и порохам направляли его шаги. Прусское правительство грозило отнять и передать Армстронгу заказ на орудия крупного калибра, с которым Крупп бессилен был справиться, а Крупп, ссылаясь на успехи, достигнутые при русской помощи, просил задержать окончательное решение на один год. Сдав русским заказ на береговые пушки в 1876 г., Крупп стал на ноги и блестяще выдержал экзамен — в виде поставленного ему прусским военным ведомством требования конкуренции с образцами Армстронга. Это один из многочисленных образцов того, как бесплодная на родине русская научная и техническая мысль могла дать великолепные всходы на более питательной почве.

В области самой организации наука прививается гораздо позже, чем в какой-либо другой области. Школа Тейлора могла появиться только после того, как индустриальный уровень Северо-Американских Соединенных Штатов поднялся высоко. В еще более сложной организации — организации современной вооруженной силы — возможность широкого приложения науки требует еще большего количества благоприятных предпосылок. Этим и объясняется, что русская военная наука, насчитывавшая в своих рядах многих выдающихся ученых, тоже часто уподоблялась ведущему колесу без сцепления. Наглядным примером может служить участь такого выдающегося военного ученого и государственного деятеля, как граф Милютин, творец военных реформ эпохи императора Александра II. Вынужденный уйти с поста военного министра в самом начале царствования императора Александра III, он был отстранен от каких бы то ни было дел. Проживая в Крыму, он мог посвятить силу своего ума и опыта лишь писанию своих мемуаров.

Не менее поучителен случай с другим «ученым» военным министром, а именно — с генералом Редигером. Его научный труд «Комплектование и устройство вооруженной силы» не только был признан выдающимся Военной академией, но высшее ученое учреждение Российской империи, а именно — Императорская Академия наук, присудило второму изданию его книги полную «Макарьевскую премию». Неудача японской войны создает обстановку, в которой он выдвигается на пост военного министра, получая, таким образом, возможность приложить на практике научные выводы, сделанные в его труде. Но общий неблагоприятный для практического использования науки тон нашей жизни быстро прекращает эту случайную возможность.

Когда нет веры в науку, остается только вера в чудо, в появление гения. Гений, конечно, не пришел, и трудные условия, в которых развивалась вооруженная сила России, оказались неучтенными. Русская вооруженная сила, которая, как мы видели выше, должна была бы быть самой «дорогой», продолжала оставаться самой «дешевой». Это достигалось сильным понижением ее действительной боеспособности."

А так-то да, коммунисты всё развалили.

О полицейском надзоре за армией в РИ

Генерал А.И. Деникин. Очерки Русской Смуты. Том первый. Выпуск первый. J. POVOLOZKY & Cie, EDITEURS. 13, rue Bonaparte, Paris (VIe). С.11:

"Несмотря на это, после японской войны, как следствие первой революции, офицерский корпус почему-то был взят под особый надзор департамента полиции, и командирам полков периодически присылались чёрные списки, весь трагизм которых заключался в том, что оспаривать "неблагонадежность" было почти бесполезно, а производить свое, хотя бы негласное, расследование не разрешалось. Мне лично пришлось вести длительную борьбу с киевским штабом по поводу маленьких назначений (командира роты и начальника пулеметной команды) двух офицеров 17-го Архангелогородского полка, которым я командовал до последней войны. Явная несправедливость их обхода легла бы тяжелым бременем на совесть и авторитет командира полка, а объяснить ее не представлялось возможным. С большим трудом удалось отстоять этих офицеров, и впоследствии оба они пали славною смертью в бою. Эта система сыска создавала нездоровую атмосферу в армии."

Что-что-что? "Особый надзор департамента полиции" над офицерским корпусом? "Чёрные списки"? Которые "оспаривать бесполезно"? В распрекрасной-то РКМПшечке? Ой-вэй!

Об обезглавливании армии

Генерал Ю.Н. Данилов. Россия в мировой войне. 1914-1915 г.г. Книгоиздательство "Слово", Берлин. 1924. С. 34:

"Но для успеха дела необходимо было, чтобы выбор лица на должность Начальника Генерального Штаба производился с исключительным вниманием и чтобы раз выбранное лицо оставалось в данной ответственной должности по возможности продолжительное время. К сожалению, у нас эти условия не соблюдались. Россия позволила себе недопустимую роскошь перемены в должности Начальника Генерального Штаба, в течение времени с 1905 по 1914 год, шести лиц, причём лица эти избирались, далеко не всегда считаясь с их действительными способностями и служебной подготовкой. Если принять во внимание многочисленность соседей, с которыми соприкасалась Россия, сложность политических соотношений, разнообразие различных театров военных действий и другие условия, вытекавшие из обширности нашего отечества, то легко дать себе отчет, как пагубно сказывались эти перемены на ходе работы. В большинстве случаев отсутствовал необходимый для успеха и согласованности работ авторитет начальника и его объединяющая рука. Тратилось много драгоценного времени на ознакомление с уже законченными делами; разработка же новых вопросов расползалась по отделам Генеральнаго Штаба, и часто правая рука не знала того, что делает левая, и наоборот. Несомненно, что в этих условиях лежала одна из причин неполноты, несовершенства, а часто и медленности многих мер, разрабатывавшихся и проводившихся по Генеральному Штабу."

Это что же получается? Николашка зе Секонд обезглавил армию перед войной? Ой-ой!

Генерал А.И. Деникин - кто же развалил армию?

Генерал А.И. Деникин. Очерки Русской Смуты. Том первый. Выпуск второй. J. POVOLOZKY & Cie, EDITEURS. 13, rue Bonaparte, Paris (VIe). С.181:

"[примерно середина 1917 года] Третьего дня я собрал командующих армиями и задал им вопрос:

— Могут ли их армии противостоять серьезному (с подвозом резервов) наступлению немцев?

Получил ответ: «нет».

— Могут ли армии выдержать организованное наступление немцев теми силами, которые перед нами в данное время?

Два командующих армиями ответили неопределенно, условно. Командующий 10-ой армией — положительно.

Общий голос: «У нас нет пехоты».

Я скажу более:

У нас нет армии. И необходимо немедленно, во что бы то ни стало создать ее.

Новые законы правительства, выводящие армию на надлежащий путь, еще не проникли в толщу её и трудно сказать поэтому, какое они произвели впечатление. Ясно, однако, что одни репрессии не в силах вывести армию из того тупика, в который она попала.

Когда повторяют на каждом шагу, что причиной развала армии послужили большевики, я протестую. Это не верно. Армию развалили другие, а большевики — лишь поганые черви, которые завелись в гнойниках армейского организма.

Развалило армию военное законодательство последних 4-х месяцев. Развалили лица, по обидной иронии судьбы, быть может честные, и идейные, но совершенно не понимающие жизни, быта армии, не знающие исторических законов её существования."

Вот так вот. Что характерно, "поганые черви" меньше чем через 30 лет будут победителями ВМВ. Вломят они и немцам и японцам — то есть сделают то, чего распрекрасные ымперские войска сделать не смогли от слова "совсем".

alan_a_skaz: — Добавлю, что СССР бил Японию во ВСЕХ крупных вооруженных конфликтах с ней, а РИ слила японцам всю войну в одни ворота. И против основных сил немцев победил, а РИА была фатально неуспешной против малой части сил противника: если НЕ учитывать количество тяжелого вооружения и боевой техники, а также боеспособность разных армий, самая приближенная прикидка по числу дивизий, то

- по силам Германии от 15% до кратковременного максимума 40%,

- по общим силам ЦД до 43% в кратковременном максимуме,

обычно до 1/3.

Подробнее и по годам ПМВ см.:

https://alan-a-skaz.livejournal.com/59032.html,

https://alan-a-skaz.livejournal.com/158739.html,

https://alan-a-skaz.livejournal.com/202418.html,

https://alan-a-skaz.livejournal.com/202807.html

С учетом названных выше и там проигнорированных факторов, доля РИА просядет еще сильнее.

О пулемётах РИ в ПМВ

Генерал Н.Н. Головин. Военные усилия Росии в мировой войне. Том 2. Товарищество объединённых издателей. Париж, 1939. С. 12-13:

"Пулеметы.

Согласно мобилизационному заданию, в действующей армии и в её тыловых запасах должно было состоять 4 990 пулеметов. В действительности же в июле 1914 года не хватало для удовлетворения плановой потребности 883 пулемета. Ввиду этого Главное Артиллерийское Управление предписало начальнику Тульского оружейного завода, в составе которого имелся единственный на всю Россию пулеметный отдел, усилить до крайней степени всю производительность с тем, чтобы к 1 января 1915 года недостающее число пулеметов было бы закончено и сдано. Это и было выполнено.

В первых же боевых столкновениях даже каждый рядовой боец мог убедиться в до крайности возросшем значении пулеметного огня. Поэтому достойно удивления блаженное спокойствие, в котором пребывал генерал Сухомлинов и его ближайшие сотрудники в вопросе о снабжении армии пулеметами. В действительности же было о чем беспокоиться. Предусмотренных по плану 4 990 пулеметов, из которых 454 составляли 10% запас, для 3 000 000 Действующей Армии было немного. На самом же деле ко дню объявления войны имелось на лицо в войсках и в запасе 4 152 пулемета. Ежегодное же производство пулеметов было предусмотрено нашим мобилизационным планом лишь в размере возобновления 10% запаса, т.е. 454 пулемета в год. Между тем, пулеметное производство являлось одним из самых сложных и вместе с этим долго устанавливаемых производств. Оно являлось гораздо более сложным, нежели ружейное; так — требуемая в нем предельная точность достигала 0,0005 дюйма, в то время, как в ружейном эта точность равнялась 0,001; некоторые же части пулеметного замка не терпели никакого допуска и должны были пригоняться «в притирку», т.е. должны были изготовляться с точностью лекал. Отсюда понятно, какое огромное значение имело заблаговременное предвидение потребности в пулеметах, так как постановка пулеметного производства требовала не месяцы, а полтора-два года. Но Военное Министерство Сухомлинова упорно молчало в течение всего первого года войны и не давало своему довольствующему органу, Главному Артиллерийскому Управлению, никаких указан, ни относительно ожидаемой общей (единовременной) потребности в пулеметах, ни по вопросу об увеличении норм ежемесячного снабжения.

Только с вступлением в должность Военного Министра ген. Поливанова Военное Министерство очнулось от своего летаргического сна и в сентябрь 1915 года заявило требование к Главному Артиллерийскому Управлению на 12 039 пулеметов. Через три недели это требование было увеличено и доведено до 31 170 пулеметов. Для выполнения этого требования давался 15-ти месячный срок, что приводило к заданию ежемесячно доставлять в армию 2 078 пулеметов.

К счастью, Главное Артиллерийское Управление по собственной инициативе с начала войны приняло ряд энергичных мер для расширения своего пулеметного производства и довело его в 1915 году до средней 350 пулеметов в месяц, подготовляя увеличение этой месячной нормы в 1916 году до 1000 пулеметов.

Но этого увеличения производства оказывалось уже недостаточно. Пришлось обратиться к заграничным заказам. К этому же времени вся производительность, не только нормальная, но и повышенная всех заграничных пулеметных заводов была уже занята нашими союзниками и нашими врагами. Приходилось принимать исключительные меры, дабы как-нибудь проталкивать наши заказы.

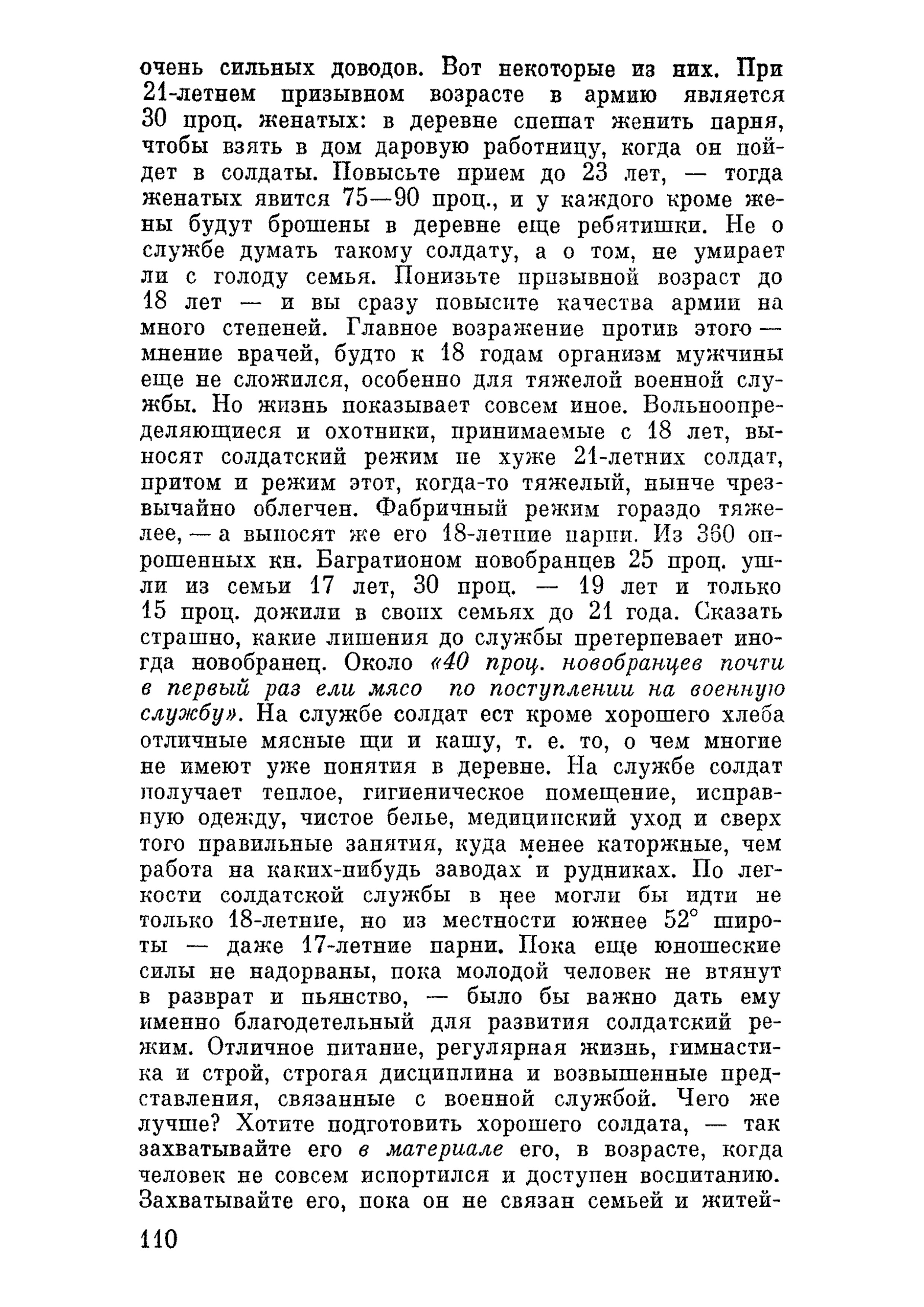

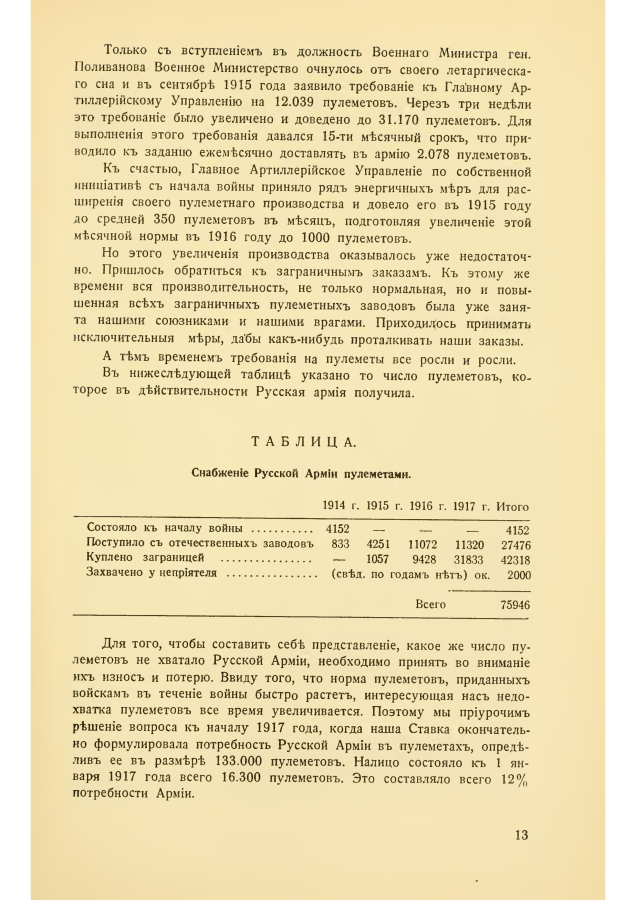

А тем временем требования на пулеметы все росли и росли. В нижеследующей таблице указано то число пулеметов, которое в действительности Русская армия получила.

/* см. скан */

Для того, чтобы составить себе представление, какое же число пулеметов не хватало Русской Армии, необходимо принять во внимание их износ и потерю. Ввиду того, что норма пулеметов, приданных войскам в течение войны быстро растет, интересующая нас недохватка пулеметов все время увеличивается. Поэтому мы приурочим решение вопроса к началу 1917 года, когда наша Ставка окончательно формулировала потребность Русской Армии в пулеметах, определив ее в размере 133 000 пулеметов. Налицо состояло к 1 января 1917 года всего 16 300 пулеметов. Это составляло всего 12% потребности Армии.

Одно из названий ПМВ — "война пулемётов". М-да.

Об одной винтовке на троих

Генерал Н.Н. Головин. Военные усилия России в Мировой Войне. Том 2. Париж, 1939 г. С. 6-8:

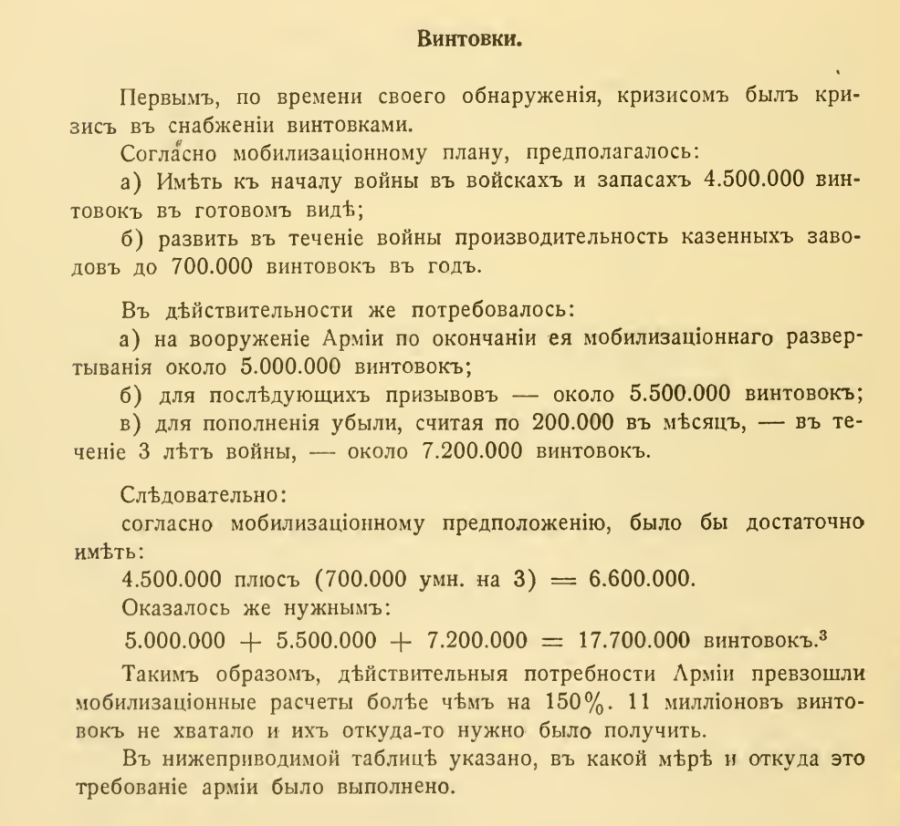

"Винтовки.

Первым, по времени своего обнаружения, кризисом был кризис в снабжении винтовками.

Согласно мобилизационному плану, предполагалось:

а) Иметь к началу войны в войсках и запасах 4 500 000 винтовок в готовом виде;

6) развить в течение войны производительность казенных заводов до 700.000 винтовок в год.В действительности же потребовалось:

а) на вооружение Армии по окончании её мобилизационного развертывания около 5 000 000 винтовок;

6) для последующих призывов — около 5 500 000 винтовок;

в) для пополнения убыли, считая по 200 000 в месяц, — в течение 3 лет войны, — около 7 200 000 винтовок.Следовательно:

согласно мобилизационному предположению, было бы достаточно иметь:

4 500 000 плюс (700 000 умн. на 3) = 6 600 000.

Оказалось же нужным:

5 000 000 + 5 500 000 + 7 200 000 = 17 700 000 винтовок.Таким образом, действительные потребности Армии превзошли мобилизационные расчеты более чем на 150%. 11 миллионов винтовок не хватало и их откуда-то нужно было получить.

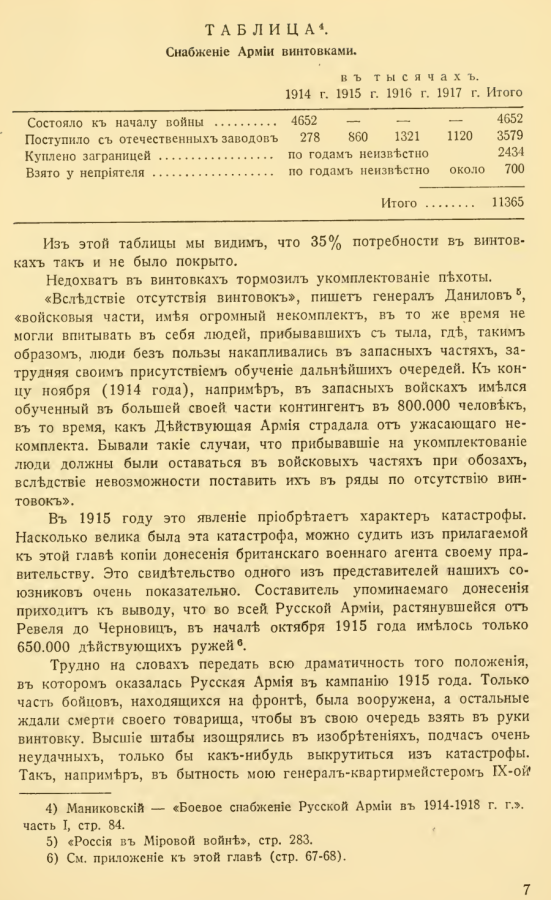

В нижеприводимой таблице указано, в какой мере и откуда это требование армии было выполнено.

/* см. скан */

Из этой таблицы мы видим, что 35% потребности в винтовках так и не было покрыто.

Недохват в винтовках тормозил укомплектование пехоты.

«Вследствие отсутствия винтовок», пишет генерал Данилов, «войсковые части, имея огромный некомплект, в то же время не могли впитывать в себя людей, прибывавших с тыла, где, таким образом, люди без пользы накапливались в запасных частях, затрудняя своим присутствием обучение дальнейших очередей. К концу ноября (1914 года), например, в запасных войсках имелся обученный в большей своей части контингент в 800.000 человек, в то время, как Действующая Армия страдала от ужасающего некомплекта. Бывали такие случаи, что прибывавшие на укомплектование люди должны были оставаться в войсковых частях при обозах, вследствие невозможности поставить их в ряды по отсутствию винтовок».

В 1915 году это явление приобретает характер катастрофы. Насколько велика была эта катастрофа, можно судить из прилагаемой к этой главе копии донесения британского военного агента своему правительству. Это свидетельство одного из представителей наших союзников очень показательно. Составитель упоминаемого донесения приходит к выводу, что во всей Русской Армии, растянувшейся от Ревеля до Черновиц, в начале октября 1915 года имелось только 650 000 действующих ружей.

Трудно на словах передать всю драматичность того положения, в котором оказалась Русская Армия в кампанию 1915 года. Только часть бойцов, находящихся на фронте, была вооружена, а остальные ждали смерти своего товарища, чтобы в свою очередь взять в руки винтовку. Высшие штабы изощрялись в изобретениях, подчас очень неудачных, только бы как-нибудь выкрутиться из катастрофы.

Так, например, в бытность мою генерал-квартирмейстером IX-ой армии, я помню полученную в август 1915 года телеграмму штаба Юго-Западного фронта о вооружении части пехотных рот топорами, насаженными на длинные рукоятки; предполагалось, что эти роты могут быть употребляемы, как прикрытие для артиллерии. Фантастичность этого распоряжения, данного из глубокого тыла, была настолько очевидна, что мой Командующий, генерал Лечицкий, глубокий знаток солдата, запретил давать дальнейший ход этому распоряжению, считая, что оно лишь подорвет авторитет начальства. Я привожу эту почти анекдотическую попытку ввести «алебардистов» только для того, чтобы охарактеризовать ту атмосферу почти отчаяния, в которой находилась Русская Армия в кампанию 1915 года.

Трагические последствия недостатка в винтовках увеличивались еще тем, что Военное Министерство Сухомлинова долго не хотело внять голосам, исходившим с фронта. Приученное в мирное время к чисто бюрократическим приемам, оно, конечно, не могло найти в себе мужества прямо смотреть в глаза надвигавшейся катастрофе."